- Erfurter Parteitag

-

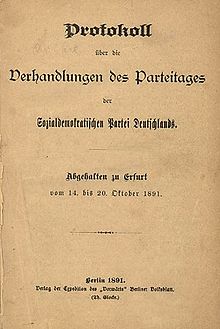

Der Erfurter Parteitag wurde vom 14. Oktober bis 20. Oktober 1891 von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) im Erfurter Kaisersaal abgehalten. Das hier verabschiedete Programm wird Erfurter Programm genannt.

Inhaltsverzeichnis

Bedeutung

Der Erfurter Parteitag unter Leitung von August Bebel gehört zu den wichtigsten Programmparteitagen der SPD. Nach Ende der Verfolgungen durch das Bismarcksche Sozialistengesetz (1878-1890) suchte die aufstrebende Arbeiterpartei nach einer neuen Strategie und Taktik im Zeitalter dynamischer Industrialisierung und gesellschaftlicher Veränderungen in Deutschland.

Programmdebatte

Der Ablauf der Programmdebatte im Vorfeld des Erfurter Parteitages deutete darauf hin, dass eine intensive Auseinandersetzung mit den Theorien Karl Marx' nicht stattfand[1]. So versuchten alle Entwürfe Grundzüge der marxistischen Ideologie mit sozialdemokratischer, am Pragmatismus orientierter, Realpolitik zu verbinden. Insgesamt gab es vier Programmentwürfe, einen offiziellen des Vorstandes sowie drei Alternativentwürfe, die vor Beginn des Parteitages eingereicht wurden. Zur Abwägung und Analyse dieser Alternativentwürfe wurde seitens des Parteivorstandes eine Programmkommission unter Führung Wilhelm Liebknechts eingerichtet. Besonderes Interesse fanden hier die Entwürfe von Karl Kautsky und Eduard Bernstein, die in grundlegenden Zielen nicht von dem des Vorstandes abwichen. Diese beiden Papiere, ein eher theoretisches von Kautsky und ein eher praktisches von Bernstein, fanden innerhalb der 21-köpfigen Programmkommission großen Anklang, wurden zusammengeführt und schließlich mit wenigen Änderungen einstimmig angenommen. Dieser neue Programmentwurf besaß aufgrund der Stellung der deutschen Arbeiterbewegung internationalen Vorbildcharakter und enthielt in der Tradition des Gothaer Programms einen theoretischen und einen praktischen Teil. Darüber hinaus wurde der neue Name SPD im Erfurter Programm festgeschrieben. Auf dem Erfurter Parteitag selbst wurde das Programm ohne Diskussion seitens der 250 Delegierten angenommen.[2]

Inhalt des Erfurter Programms

Das als Erfurter Programm bekannt gewordene Parteiprogramm findet nach den reformistischen Ansätzen des Gothaer Programms (1875) in Teilen wieder zur marxistischen Theorie und Lehre zurück und kehrt von den Lasalle'schen Inhalten des Gothaer Programms vollständig ab. So erklärte Karl Kautsky selbst, er habe für den theoretischen Part[3] Teile von Marx' Kapital zusammengefasst. Die von ihm erwähnten Teile beziehen sich höchstwahrscheinlich auf den Abschnitt Geschichtliche Tendenzen der kapitalistischen Akkumulation.[2] Im krassen Gegensatz zu Marx enthielt das Programm jedoch keine expliziten Forderungen nach einer proletarischen Revolution[4].

Der praktische, aktionspolitische Teil des Programms enthält im Kontrast zum theoretischen Teil zahlreiche demokratische und sozialpolitische Ziele (Wahlrecht, Achtstundentag, Arbeiterschutz). Damit begann der lange Zwiespalt in der Partei zwischen sozialistischer Theorie und realpolitischer Praxis, der erst mit dem Godesberger Programm 1959 zugunsten der Realpolitik unter Abkehr von marxistischen Inhalten überwunden wurde.

Ausschluss der Oppositionsströmung der „Jungen“

Die Opposition der „Jungen“ war eine heterogene Linksopposition innerhalb der SPD, deren wesentliche Vertreter auf dem Erfurter Parteitag ausgeschlossen wurden. Die Oppositionsbewegung hatte ihren Schwerpunkt in Berlin und bestand sowohl aus Gewerkschaftsvertretern als auch aus der Partei nahestehenden Literaten wie Bruno Wille, der sich im Verein freie Volksbühne engagierte. Die Jungen starteten ihre Opposition bereits kurz vor dem Fall des Sozialistengesetzes mit einer Serie von Presseartikeln und präzisierten sie bis zum Erfurter Parteitag. Sie kritisierten den Machtzuwachs der Reichstagsfraktion und einzelner Persönlichkeiten innerhalb der Partei während der Verbotszeit. Zudem forderten sie eine stärker parlamentarismuskritische Ausrichtung der Sozialdemokratie, der sie eine zunehmende Rücksichtnahme auf Forderungen der Mittelschichten unterstellten. Anlass dafür gaben die Eldorado-Reden des bayrischen Sozialdemokraten Georg von Vollmar . Die Rücksicht auf die Mittelklasse führe zu einer reformistischen Ausrichtung der Bewegung – die Jungen empfahlen dagegen eine Rückbesinnung auf Lassalle und das Gothaer Programm, in dem alle Fraktionen des Bürgertums als einzige „reaktionäre Masse“ bezeichnet worden waren.

Die Opposition der Jungen deckte Widersprüche in der Taktik der Reichstagsfraktion auf und erreichte, dass die Reichstagsfraktion auf dem Erfurter Parteitag nicht zusätzlich die Funktion einer Kontrollkommission der Partei erhielt. Sie schafften es jedoch nicht, ihre Kritik zu einem zusammenhängendem Forderungskatalog zu verbinden. Dies wurde einerseits durch die massive Ausschlussdrohungen im Vorfeld des Parteitages erschwert, bei denen jeder organisierten Fraktionsbildung Spaltungsabsichten unterstellt wurden. Ähnliche Vorwürfe wurden gegen Vollmar und andere reformistische Oppositionelle nicht erhoben. Gleichzeitig machten die Jungen der Parteitagsmehrheit um Bebel den Ausschluss leicht, weil sie dieser in taktischen Fragen unterlegen waren und oft politische mit persönlichen Kritikpunkten vermischten. Durch die so ausgelösten Vorwürfe und Gegenvorwürfe fielen die eigentlichen politischen Widersprüche unter den Tisch. Auf dem Erfurter Parteitag verließen die meisten Mitglieder der untereinander nur lose verbundenen Opposition die Partei oder wurden ausgeschlossen. Sie setzten ihre politische Tätigkeit im „Verein Unabhängiger Sozialisten“ fort und entwickelten sich zum Anarchismus.[5]

Einzelnachweise

- ↑ Axel Kuhn: Die deutsche Arbeiterbewegung (2004)

- ↑ a b Axel Kuhn: Die deutsche Arbeiterbewegung (2004), 99

- ↑ http://www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1892/erfurter/index.htm

- ↑ Erfurter Programm auf http://www.marx.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1891/erfurt.htm

- ↑ Dirk H. Müller: Idealismus und Revolution - Zur Opposition der Jungen gegen den Sozialdemokratischen Parteivorstand (1975), 46ff

Literatur

- Steffen Raßloff und Ulrich Seidel: Der Erfurter Kaisersaal. Erfurt (Sutton Verlag) 2008. ISBN 978-3-86680-303-9.

- Axel Kuhn: Die deutsche Arbeiterbewegung (2004). Reclam. ISBN 3-15-017042-7

Weblinks

- Text des Erfurter Programms

- Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erklärt - Programmkommentar Karl Kautskys

- Erfurter Parteitag auf erfurt-web.de

Siehe auch

Wikimedia Foundation.