- Gräko-baktrisches Reich

-

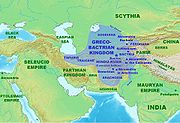

Das Griechisch-Baktrische Königreich war ein antiker Staat des 3. und 2. Jahrhundert v. Chr., der von einem griechischen Statthalter in Baktrien gegründet wurde und sich nach Indien ausdehnte. Nach einer Teilung und dem Verlust Baktriens bestand es in Gandhara bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. als Indo-Griechisches Königreich weiter.

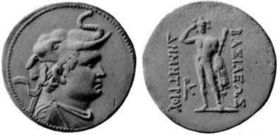

Die Chronologie und Bewertung des Königreiches ist aufgrund der sehr dürftigen Quellenlage (oft stehen nur Münzfunde zur Verfügung) unsicher und umstritten.

Inhaltsverzeichnis

Staatsgründung

Das Reich wurde um 256 v. Chr. gegründet, als sich Diodotos I., der baktrische Satrap des Seleukiden Antiochos II., nach dessen Niederlagen im Dritten Syrischen Krieg unabhängig machte. Zunächst prägte er Münzen mit seinem eigenen Bild und den Zeichen/Titeln von Antiochos II., dann ersetzte er letztere durch seine eigenen. Nach ihm regierte sein gleichnamiger Sohn, bis diese Familie durch den Griechen Euthydemos I. gestürzt wurde.

Die Euthydemiden

Konflikt mit den Seleukiden

Euthydemos I. musste sich einer Invasion des Seleukidenkönigs Antiochos III. stellen, der die abtrünnige Provinz wieder in sein Reich eingliedern wollte. Nachdem die baktrische Kavallerie in offener Feldschlacht unterlegen war, wurde die Hauptstadt Baktra zwei Jahre belagert. Während dieser Zeit stieg aber die Bedrohung durch die Saken, was beide Seiten dazu veranlasste, einen Vergleichsfrieden zu schließen. Euthydemos I. durfte sein Königreich behalten, musste aber die Kriegselefanten abgeben und den Seleukiden Unterstützung zusichern.

Expansion nach Indien

Das Bündnis sollte durch eine Heirat zwischen Euthydemos’ Sohn Demetrios und der Tochter des Antiochos besiegelt werden, doch scheint es dazu nicht gekommen zu sein. Nach Antiochos’ Niederlage bei Magnesia gegen die Römer dehnte Demetrios seinen Machtbereich auf die Gebiete südlich des Hindukusch aus. 185 v. Chr. übernahm er Grenzgebiete des Seleukidenreiches, die dem heutigen Süd-Afghanistan und Belutschistan entsprechen. 183 v. Chr. fielen ihm drei westliche Provinzen des Maurya-Reiches anheim, das zu dieser Zeit im Dunkel der Geschichte verschwand.

Das Königreich in Baktrien hatte eine dünne griechische Oberschicht, die durch Siedler aus dem Westen gestärkt wurde. Nachdem die baktrischen Könige ihren Einflussbereich zur indischen Grenze ausgedehnt hatten, wurden Münzen (seit Demetrios II.) sowohl mit griechisch- als auch indischsprachigen Titeln geprägt. Und die Qualität dieser Münzen war hoch - man hatte es nicht mit irgendeiner Lokalmacht zu tun. Gleichzeitig kam es zu einem Synkretismus von Hellenismus und Buddhismus, dem Graeco-Buddhismus.

Der Usurpator Eukratides I.

Nach bzw. schon unter Demetrios I. wurde das Reich wahrscheinlich geteilt. Der erste Teilherrscher, Demetrios II. (Sohn Demetrios' I., vorher Vizekönig in Kabul) verlor seinen Thron an einen überragenden Abenteurer namens Eukratides I., angeblich ein Verwandter der Seleukiden, der bereits Demetrios I. besiegt hatte. Eukratides bemächtigte sich mit wenigen hundert Mann des Landes, als sich Demetrios I. im Feldzug in Indien befand. Die Griechen besetzten weite Teile des Maurya-Reichs und belagerten unter General Menander schon die Maurya-Hauptstadt Pataliputra, als Demetrios von der Rebellion erfuhr und umkehren musste. Er kam jedoch zu spät – seine Vizekönige (Brüder?) Agathokles (in Sistan) und Antimachos (in Herat) waren schon geschlagen – und wurde mitsamt seiner Familie getötet.[1]

Anschließend tötete Eukratides I. auch noch Demetrios' Bruder(?) Apollodotos I. und eroberte Gandhara (165/4 v. Chr.). Er konnte aber offenbar die Nachkommen Euthydemos südlich des Hindukusch und vor allem den General Menander nicht völlig ausschalten. Für den Wohlstand seiner Herrschaft spricht seine Herausgabe von Goldmünzen. Eukratides I. fiel angeblich 145 v. Chr. gegen die Parther unter Mithradates. Nach anderer Darstellung wurde er bei der Rückkehr nach Baktra/Balkh von seinem Sohn und Mitregenten (Eukratides II.?) ermordet.

Invasion der Yüe-tschi

Eukratides’ Sohn König Heliokles (ca. 157–135 v. Chr.) war der letzte ernstzunehmende griechische König Baktriens, er soll auch Gandhara beherrscht haben. Der Einfall der Yüe-tschi brachte zwischen 141 und 129 v. Chr. die Gebiete nördlich des Hindukusch an ebendiese. Archäologisch ist etwa die Aufgabe der Stadt Ai Khanoum (der antike Name ist nicht belegt) am Oxus um das Jahr 150 v. Chr. belegt. Südlich des Hindukusch behaupteten sich diverse Machthaber, in Indien saß z. B. immer noch der General Demetrios’ II., Menandros, der sich um 155 v. Chr. zum König eines Indo-Griechischen Königreichs machte. Diese Könige hielten sich mehrere Jahrzehnte länger als die Herren Baktriens, hatten aber meist nur regionale Bedeutung. Einsickernde Reiternomaden beseitigten gegen Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts auch diese Herrschaften.

Siehe auch

Literatur

- Franz Altheim (Hrsg.): Der Hellenismus in Mittelasien. Darmstadt 1969.

- Osmund Bopearachchi: Monnaies Gréco-Bactriennes et Indo-Grecques, Catalogue Raisonné. Paris 1991. (Französischsprachiges Standardwerk zu den Münzprägungen der Griechen in Baktrien und Indien.)

- Baktrien. In: Kleines Lexikon des Hellenismus. Hrsg. von Hatto H. Schmitt und Ernst Vogt, 2. Aufl., Wiesbaden 1993, S. 93–96. (Knappe Darstellung mit umfassenden Literaturangaben.)

- Frank L. Holt: Thundering Zeus: The Making of Hellenistic Bactria. London 1999.

- Frank L. Holt: Alexander the Great and the Mystery of the Elephant Medallions. Berkeley 2003.

- Frank L. Holt: Into the Land of Bones: Alexander the Great in Afghanistan. Berkeley 2005.

- A. K. Narain: The Greeks of Bactria and India. In: The Cambridge Ancient History. Bd. 8, hrsg. von A. E. Astin u.a., Cambridge 1989, S. 388ff.

- William W. Tarn: The Greeks in Bactria and India. 2. Aufl., Cambridge 1951; 3. Aufl. bearb. von F. L. Holt, Chicago 1984.

- Walter Posch: Baktrien zwischen Griechen und Kushan. Hrsg. von Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1995.

- H. Sidky: The Greek Kingdom of Bactria. From Alexander to Eucratides the Great. Lanham 2000 (fachwissen. Besprechung).

Weblinks

- Eintrag (englisch) in der Encyclopædia Iranica (inkl. Literaturangaben)

- Münzsammlung

Anmerkungen

- ↑ Vgl. Narain, S. 399ff.; ein Großteil der Darstellung ist jedoch spekulativ, da die Quellen kaum genaue Aussagen erlauben.

Wikimedia Foundation.