- Malva sylvestris

-

Wilde Malve Systematik Unterklasse: Rosenähnliche (Rosidae) Ordnung: Malvenartige (Malvales) Familie: Malvengewächse (Malvaceae) Unterfamilie: Malvoideae Gattung: Malven (Malva) Art: Wilde Malve Wissenschaftlicher Name Malva sylvestris L. Die Wilde Malve (Malva sylvestris), auch Große Käsepappel genannt, gehört zur Familie der Malvengewächse und zählt zu den ältesten bekannten Nutzpflanzen. Sie wurde bereits in der Antike als Gemüse- und Heilpflanze angebaut. Ihr deutscher Trivialname hat nichts mit der Pappel zu tun, sondern bezieht sich auf die käselaibförmigen, schleimhaltigen Früchte, aus welchen früher Kinderbrei (Papp) zubereitet wurde[1]. Zahlreiche unterschiedliche Volksnamen spiegeln die Popularität und vielseitige Nutzung der wilden Malve wider, so u.a. Käslikraut, Hasenpappel, Hanfpappel, Johannispappel, Katzenkäse, Pissblume, Ross-Malve oder auch Mohrenmalve.

Inhaltsverzeichnis

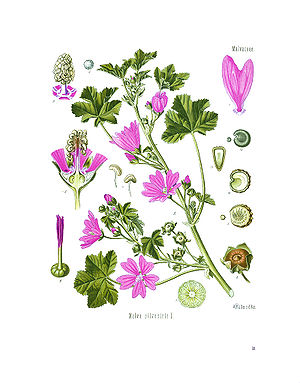

Beschreibung

Habitus und Blätter

Es handelt sich um eine (selten ein-) zweijährige bis ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 30 bis 120 cm erreicht. Mit ihrer spindelförmigen, fleischigen und tiefreichenden Pfahlwurzel ist sie fest im Erdreich verankert. Die innen weiße Wurzel zeichnet sich durch zahlreiche Wurzelfasern aus. Der mit zahlreichen rauhen Büschelhaaren besetzte Stängel wächst gewöhnlich aufrecht, jedoch kommen auch Exemplare mit aufsteigendem oder niederliegendem Stängel vor. Die Form des Stängels ist abgerundet bis kantig. Er verholzt im unteren Bereich in den äußeren Teilen, innen besitzt er ein lockeres Mark. Die beidseitig weich behaarten Stängelblätter stehen an langen Stielen und sind wechselständig angeordnet. Der Blattstiel weist eine rauhe Behaarung auf. Das efeuähnliche rundlich bis herzförmig geformte Einzelblatt ist fünf- bis siebenfach gelappt. Die eher rundlichen unteren Stängelblätter besitzen sieben Lappen, die oberen sind spitz-siebenlappig ausgestaltet, die obersten Stängelblätter sind gewöhnlich tiefer eingeschnitten und in fünf Lappen unterteilt. Der Blattrand weist eine deutliche Kerbung auf.

Blüte und Blütenbiologie

Zwischen Mai und September entwickelt die Pflanze gestielte fünfzählige, 2,5-5 cm breite, rosaviolette Blüten. Feine Längsnerven, im Farbton etwas dunkler als die Blütengrundfarbe (Strichsaftmale) verleihen den fünf schmalen, verkehrt-eiförmigen und deutlich ausgerandeten Kronblättern ihre charakteristische Musterung. Die violette Farbgebung beruht auf wasserlöslichen Anthocyanen, die sich im Saft der Zellvakuole befinden. Die Blüten wachsen meist zu Büscheln (6, selten bis zu 10) in den Laubblattachseln, sie können jedoch auch einzeln stehen. Die behaarten Blütenstiele sind kürzer als die Blattstiele und zur Blüte- und Fruchtzeit aufrecht orientiert.

Bei den Blüten handelt es sich blütenbiologisch um vormännliche Scheibenblumen. Sie werden von einem zwei- bis dreiblättrigen, unverwachsenen Außenkelch eingeleitet. Dieser besteht aus lanzettförmigen, schmalen, grünen Blättern. Hierauf folgen fünf innere Kelchblätter, welche bis zur Mitte glockenförmig miteinander verwachsen sind und in fünf breit-dreieckigen, spitzen Kelchzipfeln enden. Sowohl der Kelch als auch der Außenkelch weisen, ähnlich wie der Stängel, eine zottelige Behaarung auf. Gewöhnlich überragen die Kronblätter den Kelch um das drei- bis vierfache.

Die wilde Malve bildet zahlreiche Staubblätter aus, deren lange Staubfäden zu einer walzenförmigen Säule verwachsen sind. Diese ist mit den Kronblättern verwachsen, umgibt vollständig den vielspaltigen Griffel und verdeckt den oberständigen Fruchtknoten. Lediglich die fädlichen Narben, die der Länge nach auf der Innenseite der Griffeläste angebracht sind, werden zur Spitze freigegeben. Die oben freien Staubfäden tragen nierenförmige, weiße Staubbeutel, die mit jeweils nur einer Theke ausgestattet sind. Die Staubbeutel öffnen sich quer und setzen weiße, kurzstachelige und kugelige Pollenkörner frei. Der rundliche, etwas niedergedrückte Fruchtknoten setzt sich aus zahlreichen, miteinander verwachsenen Fruchtblättern zusammen. An den Verwachsungsstellen bildet er Scheidewände aus, so dass kammerartige Fruchtfächer entstehen.

Frucht

Der Fruchtknoten entwickelt sich zu einer scheibenförmigen Spaltfrucht, die etwa 1 cm groß wird, in der Mitte etwas vertieft ist und rings um die Längsachse gleichmäßige Linien aufweist. Der Außenkelch wird im Zuge des Reifeprozesses abgeworfen, wohingegen die fünf Kelchblätter sich verlängern und schließlich die reife Frucht vollständig einhüllen. Nach abgeschlossener Reifung zerfallen die Spaltfrüchte an den Scheidewänden in einsamige nierenförmige Teilfrüchte - kleine Nüsschen- von harter Konsistenz und grubiger netzartiger Struktur, die nierenförmige Samen enthalten.

Ausbreitung

Die wilde Malve wird von Insekten bestäubt, wobei den Hummeln eine zentrale Rolle zukommt. Auch Selbstbestäubung kommt vor. Die Verbreitung der Teilfrüchte ist eng an Regenwetter gebunden. Bei Nässe quillt der Kelch aufgrund von Wasseraufnahme regelmäßig auf, öffnet sich und setzt die reife Frucht dem Regen aus. Durch die Kraft der herunterfallenden Regentropfen werden die Teilfrüchte voneinander getrennt und mit dem Wasser verbreitet (Ombrochorie). Da auch die Nüsschen bei Nässe aufquellen und hierdurch eine schleimig-klebrige Konsistenz annehmen, können sie auch über Tiere, an deren Fell sie sich heften, verbreitet werden.

Verwechslungsmöglichkeiten

Die wilde Malve kann vor allem mit dem Echten Eibisch und der Weg-Malve, beides Malvengewächse, verwechselt werden.

Vorkommen

Ursprünglich kommt diese Pflanzenart aus Asien und Südeuropa. Heute ist sie in ganz Süd- und Mitteleuropa weit verbreitet. Ihr Vorkommen erstreckt sich bis Mittelschweden und Südnorwegen. Diese Art gedeiht auf trockenen, stick- und nährstoffreichen Böden bis in Höhenlagen von 1800 m Seehöhe. Man findet sie vor allem an Wegrändern und Zäunen, auf Ödland und in lichten Wäldern.

Nutzen/Wirkung

Verwendet werden meist nur Blätter und Stängel, die man üblicherweise kurz vor der Blüte sammelt. Aber auch Blüten und Wurzeln werden u.a. für den Malventee genutzt. Wirksame Bestandteile sind Gerbstoffe, Schleim und Flavonolglykoside wie Malvin. Die Droge wird wegen ihrer Heilwirkung auch in der Pflanzenheilkunde eingesetzt. Sie wirkt entzündungshemmend, reizlindernd und zusammenziehend. Außerdem findet sie als Unterstützungsmittel bei Entzündungen des Mundes, des Rachens und der Atemwege mit Verschleimung, sowie bei eitrigen Verletzungen und Geschwüren (Nagelbettentzündungen, Furunkel, Unterschenkelgeschwüren usw.) Verwendung. Ihre krampflösende Wirkung entfaltet die Pflanze auch bei Magen- und Darmkoliken sowie bei leichten Durchfällen. Die Aufnahme anderer Arzneistoffe kann durch Malvenpräparate herabgesetzt werden. Deshalb sollte zwischen der Einnahme malvenhaltiger Drogen und anderer Arzneimittel mindestens eine Stunde Abstand liegen.

Von der Lebensmittelindustrie werden die Blüten zum Färben diverser Produkte genutzt.

Bitte beachte den Hinweis zu Gesundheitsthemen! Die wilde Malve im Aberglauben und Brauchtum

Wollte man die Fruchtbarkeit einer Frau testen, so wurde empfohlen, mit deren Urin die Pflanze zu begießen. Wenn nach drei Tagen keine Anzeichen für Verdorrung erkennbar waren, konnte mit Kindersegen gerechnet werden.

Verbreitet war auch der Aberglauben, dass man nach überreichlichem Genuss der Früchte Läuse bekommen würde.

In manchen Gegenden (z.B. fränkische Schweiz) werden zum Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August von der Bäuerin heilende, schön anzusehende und gut duftende Kräuter für sogenannte Wurzbüschel gesammelt. Neben der wilden Malve besteht ein Wurzbüschel z.B. aus Dost, Teufelsabbiss, Feldstiefmütterchen, Gänsefingerkraut, Ringelblume, Silberdistel, Odermennig, Kamille, Pfefferminze, Schafgarbe oder auch Königskerze. Diese Wurzbüschel werden stellvertretend für Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Geschenke der Heiligen drei Könige, geweiht. Nach der Weihe werden die Büschel getrocknet und beispielsweise im Wohnzimmer aufgestellt. Sie sollen die Bewohner des Hauses vor Blitzschlag, Krankheit und anderem Ungemach beschützen. Um die segensreiche Wirkung auch Gästen und dem Vieh zuteil werden zu lassen, wird zu besonderen Anlässen das Essen mit Kräuterprisen des Büschels gewürzt und an die Tiere das Wurzbüschel des Vorjahres verfüttert.

Unterarten

- Malva sylvestris var. eriocarpa Boiss. findet man von Italien ostwärts bis zum Himalaya, Zentralasien und China.

- Eigentliche Wild-Malve (Malva sylvestris ssp. sylvestris)

- Mauretanische Malve (Malva sylvestris ssp. mauritiana (L.) Boiss., Syn.: M. mauritiana), auch Garten-Malve oder Algier-Malve genannt, hat eine Verbreitung von der Iberischen Halbinsel, bis Italien und Algerien.

- Marokkanische Wild-Malve (Malva sylvestris ssp. subacaulis Maire): Es ist in Marokko ein Endemit im Atlasgebirge (Djebel Tachdirt, Djebel Ghat, Djebel Siroua).

Synonyme

Es existieren eine große Zahl von Synonymen: Althaea godroni Alef., Althaea vulgaris Alef., Malva ambigua Guss., Malva elata Pemel, Malva elata Salisb., Malva equina Wallr., Malva erecta C.Presl., Malva glabra Desr., Malva gymnocarpa Pomel, Malva hirsuta Presl., Malva longelobata Sennen, Malva longepedunculata Sennen, Malva mauritiana L., Malva obtusa Moench., Malva orientalis Mill., Malva plebeia Stev., Malva polymorpha Guss., Malva racemosa Presl., Malva recta Opiz, Malva ruderalis Salisb., Malva simpliuscula Steud., Malva sinensis Cav., Malva sylvestris var. oxyloba Post, Malva tetuanensis Pau, Malva tomentella Presl., Malva vivianiana Rouy, Malva vulgaris Ten., Malva vulgaris S.F.Gray

Galerie

Wilde Malve:

Quellen

- Bertram Münker: Steinbachs Naturführer, Wildblumen Mitteleuropas, Mosaik-Verlag

- Erich Müller, Dr. med. Sauer: Hausbuch der Naturmedizin, Manfred Powlak Verlagsgesellschaft

- Angelika Lüttig: Hagebutte & Co, Fauna Verlag

- Die wilde Malve bei Käsekessel-Informationen zur Art

- Die wilde Malve im Naturforum

Einzelnachweise

- ↑ Düll, Kützelnigg, Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands, Quelle & Meyer Verlag, S. 300, ISBN 3-494-01397-7

Weblinks

Wikimedia Foundation.