- Papyrus Edwin Smith

-

Der Papyrus Edwin Smith (auch: Wundenbuch) ist ein auf Papyrus geschriebener altägyptischer medizinischer Text, der zu den ältesten schriftlichen Dokumenten von medizinischen Heilverfahren gehört. Er zeugt von einem bereits sehr hochentwickelten Stand der Medizin im Alten Ägypten, hier vor allem auf dem Gebiet der Chirurgie.

Im Gegensatz zu anderen medizinischen Papyri handelt es sich um ein praktisches Anwendungsbuch, das nahezu frei von magischen Texten ist.[1]

Inhaltsverzeichnis

Forschungsgeschichte

Der Papyrus Edwin Smith wurde 1862 von einem einheimischen Händler in Luxor angeboten und durch den Antikenhändler Edwin Smith erworben. Der Papyrus wurde von Smith versuchsweise übersetzt und nach seinem Tod 1906 von seiner Tochter an die New-York Historical Society übergeben. 1930 erfolgte die Veröffentlichung durch James H. Breasted mit Unterstützung des Physiologen Dr. Arno B. Luckhardt.[1] 1958 wurde der Papyrus von Hildegard von Deines, Hermann Grapow und Wolfhart Westendorf erstmalig ins Deutsche übersetzt.[2]

Heute befindet er sich in der New York Academy of Medicine.[1]

Herkunft

Die genaue Herkunft des Papyrus Edwin Smith ist unbekannt, möglicherweise stammt er aus dem Ramesseum[3] oder dem Grab eines Arztes in Theben-West[1]. Die hieratische Schrift ähnelt der des Papyrus Ebers, der auch 1862 von Edwin Smith erworben wurde.

Aufbau

Der Papyrus Edwin Smith ist mit 4,7 m Länge der zweitlängste medizinische Papyrus aus dem Alten Ägypten.[4] Es handelt sich um eine mittelägyptische Abschrift, die ungefähr in die Zeit 1550 v. Chr. datiert. Das Original stammt vermutlich aus dem Alten Reich.[1] Der Papyrus trägt eine gute hieratische Schrift und zählt zu den schönsten und längsten ägyptischen Handschriften.[3]

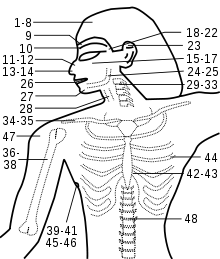

Die Vorderseite umfasst siebzehn Seiten und listet 48 chirurgische Fälle (Wundenbuch) auf, die systematisch vom Kopf über die Schultern bis zum Oberkörper reichen. Beim 48. Fall bricht der Text ab, theoretisch hätten noch andere Körperpartien wie das Leibesinnere oder die Organe folgen müssen.[5]

Das Wundenbuch ist gemäß eines klassischen Lehrtextes (schesau) aufgebaut. Jeder Fall enthält jeweils eine Überschrift, Anweisungen für die Untersuchung, eine Diagnose, eine Prognose und eine mögliche Therapie. Einige Fälle sind auch komplizierter aufgebaut und enthalten mehrere Untersuchungen und Diagnosen. Zahlreiche Glossen am Ende eines jeden Falls dienten dazu die veralteten Wörter und Ausdrücke näher zu erläutern und den damaligen Lesern verständlich zu machen.

Für die Prognose wurde eine von drei Floskeln verwendet, die die Krankheit klassifizierten und die weitere Behandlung bestimmten :

- „Eine Krankheit, die ich behandeln werde.“

- „Eine Krankheit, mit der ich kämpfen werde.“

- „Eine Krankheit, die nicht behandelt wird.“

Die Rückseite enthält nur fünf beschriebene Seiten, die jedoch in einem anderen Zusammenhang stehen. Die letzten beiden Seiten wurden von einem zweiten Verfasser angefertigt und stammen aus einer späteren Zeit.[5]

Inhalt

Wundenbuch

Das Wundenbuch behandelt offene Wunden, Knochenbrüche und Zerrungen vom Kopf bis zu den Rippen. Die Standard-Wundbehandlung sieht für den ersten Tag einen Verband mit frischem Fleisch vor. An den nächsten Tagen folgen Verbände mit Öl oder Fett, Honig und Faserstoffen. Bei aussichtslosen Fällen ist auch eine langzeitliche Lagerung des Patienten vorgesehen.

Kopf

Die Verletzungen am Kopf reichen von einfachen Wunden, über Klaffwunden bis zum Splitterbruch. Dabei werden je nach Verletzungsart unterschiedliche Behandlungsmethoden vorgeschlagen und verschiedene Heilaussichten prognostiziert. Für die einfachsten Fälle reicht eine Standard-Wundbehandlung. Patienten mit schwereren Verletzungen wird eine länger andauernde Lagerung verordnet. Gleich im ersten beschriebenen Fall wird eine Messung der Pulsader und das Abhören des Herzschlages vorgeschlagen und ergibt interessante Einblicke in die Untersuchungsmethoden der ägyptischen Ärzte. In einem anderen dargestellten Fall wird versucht, einen hoffnungslosen zersplitterten Schädel mit Hilfe eines Straußeneis zu heilen. Bei dem beschriebenen Vorgehen handelt es sich eher um ein Sympathiemittel, das zugleich von einem Zauberspruch begleitet wird.[5][6]

Hals/Nacken

Behandelt werden eine verletzte Halsröhre und verschiedene Probleme am Nackenwirbel. Eine Verschiebung zweier Wirbel und eine Quetschung lassen sich nicht heilen, bei anderen Fällen wird der übliche Wundverband eingesetzt.

Schlüsselbeine

Eine Lösung des Schlüsselbeins vom Brustkorb lässt sich durch eine Befestigung mit Stoffresten und einem Wundverband heilen. Bei einem einfachen Bruch wird das Schlüsselbein erst so ausgerichtet, dass es wieder an die richtige Stelle zurückfällt. Dann erfolgt eine Polsterung und ein Wundverband.

Oberarm

Die Verletzungen am Oberarm beinhalten einen Spalt, eine Geschwulstblase und einen Bruch, der ähnlich wie beim Schlüsselbeinbruch behandelt wird. Am kompliziertesten erweist sich ein Bruch mit einer Wunde drauf. Nicht heilen lässt sich eine tiefe blutige Wunde, die bereits aufgeweicht ist.

Brust

Geschwülste auf der Brust aufgrund von Schlagverletzungen werden durch Ausbrennung mit einem Brennbolzen behandelt. Anormale Wunden, die entzündet sind und Fieber hervorrufen werden hingegen erst gekühlt, getrocknet und dann mit einem speziellen gepuderten Verband kuriert.

Rippen

Zerrungen und Verschiebungen der Rippen lassen sich problemlos mit einem Wundverband behandeln. Nicht behandelt werden kann hingegen ein Bruch mit aufgebrochener Wunde und gelösten Rippenknochen.

Achsel

Eine Klaffwunde an der Achsel weist je nach Schwere des Falls unterschiedliche Heilmittel auf. Die Art des Leidens reicht dabei von rheumatischen Schmerzen im Schulterblatt bis zur entzündeten Wunde, die Fieber hervorruft.

Rücken

Der letzte Fall sieht eine Zerrung am Rückenwirbel vor. An dieser Stelle bricht der Papyrus jedoch ab, bevor die Behandlung einsetzt.

Zaubersprüche gegen Seuchen

Die magischen Beschwörungen dienen zur Fernhaltung von Seuchen, die bei der jährlichen Nilschwemme auftreten. Dabei wird der Sprecher entweder mit dem Sonnengott oder mit Horus[7] identifiziert.[5]

Lehrtexte und Rezepte

Die Lehrtexte beinhalten eine Menstruationsstörung und eine Erkrankung des Anus. Die Rezepte dienen zur Hautpflege und insbesondere zur Herstellung von Öl einer Bitterfrucht, das zur Hautverjüngung eingesetzt wird.[8]

Siehe auch

Literatur

- Hildegard von Deines, Hermann Grapow und Wolfhart Westendorf: Grundriss der Medizin der alten Ägypter, Band 4.1 Übersetzung der medizinischen Texte, Berlin Akademie-Verlag 1958

- Manuela Gander in: Medizin und Magie, Kemet Heft 2/2005, ISSN 0943-5972, S. 43.

- J. F. Nunn: Ancient Egyptian Medicine, London 1996, ISBN 0-7141-0981-9, S. 24–30.

- Wolfhart Westendorf, Erwachen der Heilkunst. Die Medizin im Alten Ägypten, Artemis & Winkler, Zürich 1992, ISBN 3-7608-1072-1

- Wolfhart Westendorf: Handbuch der altägyptischen Medizin. Band 1, Leiden-Boston-Köln 1999 (Handbuch der Orientalistik, 36), ISBN 90-04-11320-7, S. 16–21.

- Wolfhart Westendorf: Handbuch der altägyptischen Medizin. Band 2, Leiden-Boston-Köln 1999 (Handbuch der Orientalistik, 36), ISBN 90-04-11321-5, S. 711-748.

Einzelnachweise und Anmerkungen

- ↑ a b c d e Nunn: Ancient Egyptian Medicine, 1996, S. 24–30.

- ↑ Deines, Grapow, Westendorf: Grundriss der Medizin der alten Ägypter, 4,1, 1958.

- ↑ a b Manuela Gander: Medizin und Magie, Kemet Heft 2/2005, S. 43.

- ↑ Nach dem Papyrus Ebers.

- ↑ a b c d Westendorf: Handbuch der altägyptischen Medizin I, 1999, S. 16–21.

- ↑ Allerdings der einzige Zauberspruch im Wundenbuch.

- ↑ Als Sohn der Sachmet, Bastet oder Wadjet.

- ↑ Westendorf: Handbuch der altägyptischen Medizin II, 1999, S. 747-748.

Weblinks

Commons: Edwin Smith Papyrus – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienKategorie:

Commons: Edwin Smith Papyrus – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienKategorie:- Ägyptischer medizinischer Papyrus

Wikimedia Foundation.