- Produktionslücke

-

Der Begriff Produktionslücke (auch Outputlücke) bezeichnet die Abweichung des realisierten Bruttoinlandsprodukts (BIP) vom Produktionspotenzial (PP). Wenn diese Lücke verkleinert wird, werden wirtschaftliche Ressourcen effizient im Rahmen ihrer Möglichkeiten (volle Kapazität) verwendet. Sobald es eine negative oder positive Differenz gibt, d.h. die Ressourcen (Arbeit, Kapital) nicht ordnungsgemäß verwendet oder jenseits ihrer Kapazität (Überarbeitung) ausgenutzt werden, wird die Lücke größer. Daraus folgt in der Theorie, dass die Preise für Produktionsfaktoren trotz niedriger Produktivität steigen und es dadurch zu Inflation kommt.

Inhaltsverzeichnis

Bedeutung

Diese Lücke umfasst die ungenutzten Kapazitäten eines Wirtschaftsraums. Ursprünglich kommt der Begriff aus den volkswirtschaftlichen Theorien zu Konjunkturzyklen.

Die Zentralbanken bestimmen den Wert der Produktionslücke unter anderem unter Berücksichtigung spekulativer Blasen. Die Produktionslücke spielt aber auch, ebenso wie der Realzins, die Inflationserwartung und der Differenz zwischen aktueller Inflationsrate und Zielrate, für die Ausrichtung der Leitzinspolitik eine Rolle. Unvollkommene Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten gelten als die Hauptursache für die Entstehung einer Produktionslücke. Dies gilt sowohl für den Arbeits- als auch auf dem Kapitalmarkt und jeweils in Verbindung mit einer starren Preis und Lohnbindung.

Die Produktionslücke wird normalerweise in Prozent der potentiellen Wertschöpfung einer Volkswirtschaft angegeben. Von einer negativen Produktionslücke spricht man dann, wenn das aktuelle Bruttoinlandsprodukt (BIP) unterhalb des potenziellen Bruttoinlandsproduktes liegt. Dies hat dann folgende Auswirkungen:

- sinkende Inflationsrate,

- steigende Arbeitslosigkeit

- abnehmende Importe

Eine positive Produktionslücke weist folglich eine umgekehrte Wirkung auf. Die Produktionslücke basiert auf der potenziellen Wertschöpfung einer Volkswirtschaft, so dass vordergründig die Normalkapazität auf Grundlage statistischer Daten eines Landes zu bestimmen ist.

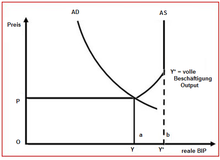

Die Grafik zeigt die negative Produktionslücke, die eintritt, wenn eine Wirtschaft mit Arbeitslosigkeitsressourcen operiert und eine Output-Lücke „ab“ hat. Das Problem der negativen Produktionslücke könnte Arbeitslosigkeit sein.

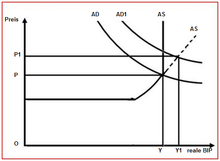

Eine positive Produktionslücke tritt dann ein, wenn der tatsächliche Output einer Wirtschaft höher ist als deren potentieller Output. Dies erscheint unmöglich und tatsächlich kann eine Wirtschaft langfristig nicht mehr produzieren als die produktiven Kapazitäten erlauben. Für eine kurze Weile jedoch ist es möglich, dann nämlich, wenn die Arbeiter Überstunden machen, einige Arbeiter, die normalerweise nicht im Arbeitsprozess stehen, diese betreten und die Maschinen maximal genutzt werden. Langfristig ist dieser Zustand aber nicht haltbar, es sei denn, das AS erhöht sich. Die obige Grafik zeigt die positive Produktionslücke und eine Zunahme des AD (Aggregate Demand), der eine Erhöhung des AS (Aggregate Supply) bewirkt, die über dem potentiellen Output und der Preissteigerung von P zu P1 liegt. Tatsächlich erleben Länder mit positiven Output Back oftmals eine starke Inflation.

Berechnung

Die Berechnung der Produktionslücke x lautet wie folgt: x = Y − Y * , wobei Y* das Produktionspotenzial angibt und Y das realisierte BIP. Somit ist bei einer positiven Produktionslücke der derzeitige Output über dem Produktionspotenzial, was bei wachsenden Volkswirtschaften sein kann. Man kann auch eine relative Produktionslücke definieren. Diese ergibt sich als

.

.

Die Produktionslücke wird auch zur Berechnung des konjunkturellen staatlichen Defizits herangezogen, das im Rahmen der Schuldenbremse (Deutschland) zulässig ist.

Okunsches Gesetz

Das Okunsche Gesetz nennt eine Regel für die empirische Relation zwischen der zyklischen Arbeitslosigkeit und der Produktionslücke: Eine zyklische Arbeitslosigkeit von 1 % einer Produktionslücke entspricht ca. 2 % des potenziellen BIPs. Wenn also etwa die Vollbeschäftigung einer Arbeitslosenquote von 6 % entspricht und die tatsächlich beobachtete Arbeitslosenquote bei 8 % liegt, ist die Produktionslücke gleich 4 %. Daraus folgt: eine Verringerung der zyklischen Arbeitslosenquote um einen Prozent erfordert eine Erhöhung des BIP um zwei Prozent.

Das Okunsche Gesetz beschreibt die empirische Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit und Produktionslücke und erklärt keine kausale Gesetzmäßigkeit. Das heißt: Im Konjunkturverlauf schwankt das BIP stärker als die Arbeitslosenquote. Während einer Rezession passen die Unternehmen ihrer Beschäftigtenanzahl theoretisch nicht komplett an die gesunkenen Produktionsmengen an, da sie den Verlust unternehemnsspezifischen Know-hows zu vermeiden suchen. Andererseits versuchen die Betriebe, in konjunkturell günstigen Zeiten, die Produktion erst durch Überstunden der vorhandenen Mitarbeiter zu erhöhen um die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zu vermeiden.

Literatur

- Blanchard, Olivier; Illing, Gerhard (2006), Makroökonomie, 4. Auflage, München: Pearson Studium, ISBN 978-3-8273-7209-3

- Dornbusch, Rüdiger; Fischer, Stanley (1995), Makroökonomik, 6. Auflage, München: R. Oldenbourg Verlag, ISBN 3-486-22800-5

- Outputlücke / Geldpolitik: De Grauwe, P.: The Economics of Monetary Integration, 2nd Ed., 1994

- Inflation Dynamics, Marginal Cost, and the Output Gap: Evidence from Three Countries : Katharine S. Neiss, Edward Nelson im Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 37, No. 6 (Dec., 2005), pp. 1019-1045

- Speed Limit Policies: The Output Gap and Optimal Monetary Policy : Carl E. Walsh in The American Economic Review, Vol. 93, No. 1 (Mar., 2003), pp. 265-278

- Okun, Arthur M. (1962), Potential GNP: Its Measurement and Significance, in: American Statistical Association (Hrsg.), Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, S. 98–104

Weblinks

Wikimedia Foundation.