- Reichs-Rundfunk-Gesellschaft

-

Die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft mbH (RRG) wurde am 15. Mai 1925 in Berlin als Dachorganisation der regionalen Rundfunkgesellschaften in Deutschland gegründet und bestand bis zu ihrer Liquidation nach dem Zweiten Weltkrieg.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

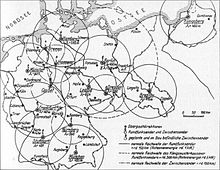

Neun Rundfunkgesellschaften, die sich geografisch von München über Frankfurt am Main und Leipzig bis nach Breslau und Königsberg erstreckten, arbeiteten ab Mitte der 1920er-Jahre in der RRG zusammen. Die Mehrheit der Geschäftsanteile übernahm 1926 die Deutsche Reichspost, als deren Vertreter in der RRG Hans Bredow fungierte. Die RRG (bzw. damit indirekt die Reichspost) hielt ihrerseits die Mehrheit an den Sendegesellschaften. Geschäftsführer der RRG waren Kurt Magnus und Heinrich Giesecke.

Nachdem 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland die Regierung übernommen hatten, mussten die Sendegesellschaften ihre Anteile an der RRG an das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda abgeben, das auch die Vertretung des Reichs von der Post übernahm. Die Sender wurden zu Filialen der RRG. Diese „Gleichschaltung“ verdeutlichte auch die Umbenennung der Sender in „Reichssender“ zum 1. April 1934. Programmdirektor der RRG bzw. „Reichssendeleiter“ war ab 1933 Eugen Hadamovsky; 1937 wurde mit Heinrich Glasmeier ein Generaldirektor berufen. Von dem Rundfunkgebührenaufkommen, das sich Post- und Propagandaministerium teilten, erhielt die RRG, also der Rundfunk, im Laufe der Zeit immer weniger. Gleichzeitig nahm der Einfluss des Propagandaministeriums auf die RRG zu. Auf Veranlassung von Joseph Goebbels wurde zum 1. Januar 1939 für den Reichsrundfunk die Bezeichnung Großdeutscher Rundfunk eingeführt, für das Ausland wurden Programme unter dem Namen Germany Calling produziert.

1951 wurde die Liquidation der RRG beschlossen, die sich bis 1961 hinzog. Das Programmvermögen der RRG mit 3.600 Tonbändern befindet sich heute im Deutschen Rundfunkarchiv (DRA) am Standort Frankfurt am Main.

Liste der Gesellschaften

Folgende Rundfunkgesellschaften waren bis 1934 in der RRG zusammengeschlossen:

- Funk-Stunde AG, Berlin: Programmaufnahme am 29. Oktober 1923 als „Deutsche Stunde, Gesellschaft für drahtlose Belehrung und Unterhaltung mbH“ (später Gründung der „Radio-Stunde AG“, die 1924 unter dem Namen „Funk-Stunde AG“ ins Handelsregister eingetragen wurde)

- Mitteldeutsche Rundfunk AG (MIRAG), Leipzig: Programmaufnahme am 2. März 1924

- Deutsche Stunde in Bayern GmbH, München: Programmaufnahme am 30. März 1924 (zum 1. Januar 1931 in „Bayerischer Rundfunk GmbH“ umbenannt; erst zum 1. April 1931 der RRG beigetreten)

- Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG (SÜWRAG)[1], Frankfurt am Main: Programmaufnahme am 31. März 1924

- Nordische Rundfunk AG (NORAG), Hamburg: Programmaufnahme am 2. Mai 1924

- Süddeutsche Rundfunk AG (SÜRAG), Stuttgart: Programmaufnahme am 11. Mai 1924

- Schlesische Funkstunde AG (SFAG), Breslau: Programmaufnahme am 26. Mai 1924

- Ostmarken Rundfunk AG (ORAG), Königsberg: Programmaufnahme am 14. Juni 1924

- Westdeutsche Rundfunk AG (WERAG), Köln: Programmaufnahme am 10. Oktober 1924 als „Westdeutsche Funkstunde AG“ (WEFAG), Münster in Westfalen (Umzug nach Köln und Umbenennung in WERAG zum 1. Januar 1927)

Am 1. Oktober 1932 ging die Drahtloser Dienst AG (Dradag) in der RRG auf.

Mit Wirkung zum 1. Januar 1933 wurden die Aktiengesellschaften in Gesellschaften mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Nach dem Anschluss des Saargebiets an das Reich wurde im Mai 1935 der Reichssender Saarbrücken eingerichtet, der ebenfalls Bestandteil der RRG wurde.

Siehe auch

- Geschichte des Hörfunks

- Der von der SS inszenierte Überfall auf den Sender Gleiwitz, August 1939

- Besetzung zweier Reichssender in den letzten Kriegstagen: Freiheitsaktion Bayern, April 1945

Literatur

- Ansgar Diller: Rundfunkpolitik im Dritten Reich. dtv, München 1980. (Rundfunk in Deutschland, Bd. 2) ISBN 3-423-03184-0 (insbes. S. 134–142, 351–358, 442)

- Winfried B. Lerg: Rundfunkpolitik in der Weimarer Republik. dtv, München 1980. (Rundfunk in Deutschland, Bd. 1) ISBN 3-423-03183-2 (insbes. S. 252–259, 271–289)

- Heinz Pohle: Der Rundfunk als Instrument der Politik. Zur Geschichte des deutschen Rundfunks von 1923/38. Hans-Bredow-Institut (Wissenschaftliche Schriftenreihe für Rundfunk und Fernsehen, Band 1), Hamburg 1955.

- Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik. 2 Bde. Hrsg. vom DRA. dtv, München 1997. ISBN 3-423-04702-X

Weblinks

- 15. Mai 1925: Reichsrundfunkgesellschaft (Kalenderblatt, DW-World)

- Organisation und Personalien des deutschen Rundfunks 1924–1933 (DRA)

- Umgestaltung der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (Infoblatt mit Audiodateien, DRA)

Einzelnachweise

- ↑ Bis 1998 war auch die Abkürzung „SWR“ gebräuchlich, siehe Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik (1997), Bd. 2, S. 1249.

Kategorien:- Rundfunkveranstalter

- Medien (Weimarer Republik)

- Rundfunk (Nationalsozialismus)

- Reichspost

Wikimedia Foundation.