- Speicherring

-

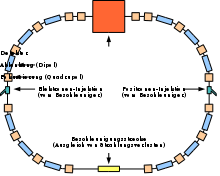

Ein Speicherring ist eine Sonderform eines Synchrotron-Teilchenbeschleunigers, spezialisiert auf die Akkumulierung eines hohen Strahlstroms und die Aufrechterhaltung einer langen Strahl-Lebensdauer.

Ein Speicherring besteht aus einem ringförmigen Vakuumgefäß, in dem hochenergetische, elektrisch geladene Teilchen durch Magnete auf einer geschlossenen Umlaufbahn gehalten werden. Die Befüllung eines Speicherrings erfolgt über einen separaten Teilchenbeschleuniger, wobei im Speicherring meist viele Teilchenpakete des Vorbeschleunigers gesammelt werden und somit die Intensität im Speicherring erheblich gesteigert werden kann. In großen Anlagen wurden so Strahlströme von mehreren Ampere erzeugt. Durch die lange Verweildauer des Strahls im Speicherring von teils vielen Stunden bestehen erhöhte Anforderungen an die Vakuumqualität, da die Strahlqualität durch Stöße mit dem Restgas beeinträchtigt wird.[1] Eine Ausleitung des Strahls aus dem Ring zu Experimentierzwecken ist entweder gar nicht vorgesehen, oder hat nachrangige Bedeutung. Es existieren Speicherringe für Elektronen und eine große Vielfalt von Ionen, angefangen von Protonen und Antiprotonen bis zu Schwerionen wie Gold und Blei.

Inhaltsverzeichnis

Erzeugung von Synchrotronstrahlung

Elektronenspeicherringe werden oft primär zum Zweck der Erzeugung von Synchrotronstrahlung betrieben. Zur Steigerung der Intensität der Synchrotronstrahlung werden besondere Bauteile eingebaut, die sogenannten Wiggler bzw. Undulatoren, mithilfe derer die Elektronen auf der Geraden in eine Wellenlinie und damit zur verstärkten Abgabe der Strahlung gebracht werden. In den Beschleunigungsstrecken werden die Strahlungsverluste ausgeglichen.

Collider

Eine Sonderform der Speicherringe sind die sogenannten Collider, die meist aus zwei Speicherringen mit entgegengesetzter Umlaufrichtung aufgebaut sind. Die Teilchen werden an einem oder mehreren Kreuzungspunkten zur Kollision gebracht. Auf diese Weise kann, anders als beim Beschuss eines feststehenden Targets, die gesamte kinetische Energie in Masse umgewandelt werden, denn es wird keine kinetische Energie für eine Weiterbewegung des Schwerpunkts des Teilchensystems benötigt (siehe Kinematik).

Physikalische Grundlagen

Durch die Lorentzkraft wird ein sich mit der Geschwindigkeit v bewegendes geladenes Teilchen der Masse m und Ladung q in einem magnetischen Feld auf eine Kreisbahn mit Radius r gezwungen. Setzt man Lorentzkraft

und Zentripetalkraft

und Zentripetalkraft  gleich, kann man die resultierende Gleichung nach r auflösen und den Durchmesser des Kreises bestimmen, auf dem sich die Teilchen bei gegebenem Magnetfeld

gleich, kann man die resultierende Gleichung nach r auflösen und den Durchmesser des Kreises bestimmen, auf dem sich die Teilchen bei gegebenem Magnetfeld  bewegen. Auch durch elektrische Felder können Teilchen abgelenkt werden. In einem Speicherring werden schnelle elektrisch geladene Teilchen (z. B. Elektronen) durch magnetische und elektrische Felder auf einer in sich geschlossenen Bahn gehalten und so gespeichert.

bewegen. Auch durch elektrische Felder können Teilchen abgelenkt werden. In einem Speicherring werden schnelle elektrisch geladene Teilchen (z. B. Elektronen) durch magnetische und elektrische Felder auf einer in sich geschlossenen Bahn gehalten und so gespeichert.Speicherring-Standorte

Speicherringe finden sich

- am CERN bei Genf

- LHC - Large Hadron Collider (Umfang: 27 km, geplante Schwerpunktsenergie: 14 TeV, Inbetriebnahme November 2009)

- LEP - Large Electron Positron Storage Ring (Umfang: 27 km, höchste erreichte Schwerpunktsenergie: 209 GeV, Betrieb 1989 bis 2000)

- Intersecting Storage Rings (Umfang ca. 940 m, Schwerpunktsenergie: 56 GeV, Betrieb 1971 bis 1984)

- auf dem Gelände der WISTA in Berlin

- BESSY II am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) (Umfang 240 m, Energie 1,7 GeV)

- MLS (Willy-Wien-Laboratorium) der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Umfang 48 m, Energie 200 - 600 MeV)

- am Forschungszentrum Karlsruhe

- ANKA - Ångströmquelle Karlsruhe (Umfang 100 m, Energie 2,5 GeV)

- an der Technischen Universität Dortmund

- DELTA - Dortmunder Elektronen Speicherring Anlage (115,2 m)

- am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg

- DORIS - Doppel-Ring-Speicher (Umfang: 300 m, Energie 4,6 GeV)

- PETRA - Positron Electron Tandem Ring Accelerator (Umfang: 2,3 km, maximale Schwerpunktsenergie: 47 GeV, Betrieb als Collider 1978 bis 1986, ab 2009 Betrieb als Synchrotronstrahlungsquelle)

- HERA - Hadron Electron Ring Accelerator (Umfang: 6,3 km, Betrieb 1991 bis 2007)

- am Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) bei Chicago

- Tevatron - Proton-Antiproton-Beschleuniger (Umfang: 6,3 km, Schwerpunktsenergie: 1,96 TeV, Betrieb seit 1983)

- am Europäischen Synchrotronstrahlungs-Forschungszentrum ESRF in Grenoble (Umfang 844m)

- am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt

- ESR - Experimentier-Speicher-Ring

- am Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) in Heidelberg

- TSR

- am Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) an der Stanford-Universität

- PEP-II

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ K. Johnsen: CERN Intersecting Storage Rings (ISR). In: Proc. Na. Acad. Sci. USA. 70, Nr. 2, 1973, S. 619-262.

- am CERN bei Genf

Wikimedia Foundation.