- Berggeschrei

-

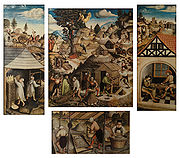

Unter Berggeschrey versteht man den Beginn des Silbererz-Bergbaus im Erzgebirge. Es ist mit dem Goldrausch in Nordamerika vergleichbar.

Erstes Berggeschrey

Schon im Zuge der ersten Besiedlung des damals undurchdringlichen Urwaldes gab es kleinere Zinn-, Eisen- und Kupferfunde.

Als aber 1168 reiche Silberfunde im Raum Freiberg bekannt wurden, lösten diese das Erste Berggeschrey aus. Schnell kamen auf die Kunde vom Silberreichtum Bergleute, Händler, Köhler und Vagabunden in dieses damals unwirtliche Gebiet. „Wo eyn man ercz suchen will, das meg her thun mit rechte“ hatte der Markgraf von Meißen, Inhaber des Bergnutzungsrechtes (Bergregal), den ins Land strömenden Siedlern zugestanden. Um die Bergleute, welche größtenteils aus dem Harz stammten, anzusiedeln, wurden sie von Feudalabgaben an Grundherren befreit und konnten sich so ganz ihrer Arbeit widmen. Eine direkte Steuer mussten sie jedoch in Form des Bergzehnten an den Landesherrn entrichten.

Zweites oder Großes Berggeschrey

Die Suche nach dem Erz dehnte sich im Laufe der Zeit in die Kammlagen des Erzgebirges aus. So wurden äußerst ergiebige Silbererzvorkommen, wie 1491/92 am Schreckenberg im heutigen Annaberg-Buchholz und 1453 in Schneeberg, entdeckt. In der Folge dieser Funde erhob sich 300 Jahre nach dem ersten das zweite oder auch das Große Berggeschrey. Die rege Bergbautätigkeit und der gewaltige Zuzug dehnten sich auf das ganze Gebirge aus. Schon Ende des 15. Jahrhunderts war es flächendeckend besiedelt. In dieser Zeit entstanden reiche und mächtige Bergstädte wie Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Annaberg, Buchholz, Schneeberg oder Marienberg.

Neuzeit (Drittes Berggeschrei)

Fast 800 Jahre nach dem ersten Berggeschrey brach in den Nachkriegsjahren mit der Uranerzförderung durch die SDAG Wismut noch einmal eine mit Goldgräberstimmung vergleichbare Aktivität im Erzgebirge aus. In Folge des rasanten wie rücksichtslosen Aufschwungs stieg die Einwohnerzahl in einigen Orten (siehe z. B. Johanngeorgenstadt) erneut explosionsartig an. Vor allem in der Anfangszeit des Wismutbergbaus gab es dabei erhebliche Belastungen für die Umwelt, Vernichtung historischer Ortskerne und schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die damaligen Kumpel.

Neben Silber und Uran wurden im Erzgebirge auch Zinn, Eisen, Kupfer, Arsen, Blei, Cobalt, Nickel, Bismut (Wismut), Wolfram sowie Zink abgebaut.

Die „Wende“ brachte nach 1990 die schlagartige Einstellung des Betriebes der SDAG Wismut und somit das Ende des Bergbaus als wichtigster Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber der Region. Der Grubenbetrieb des Kalkwerkes im Lengefelder Ortsteil Kalkwerk ist heute das letzte mit Schachtförderung arbeitende Bergwerk Sachsens beziehungsweise der deutschen Seite des Erzgebirges. Jedoch vermittelt die gesamte „Montan- und Kulturlandschaft Erzgebirge“, mit ihrer großen Zahl an oberirdischen Bergbauzeugnissen, Schaubergwerken, Technischen Denkmälern, Bergbaulehrpfaden und nicht zuletzt den Traditionen der Einheimischen, weiterhin eine lebendige Ahnung dieser drei prägenden Epochen des Bergbaus.

Wikimedia Foundation.