- Burg Klötze

-

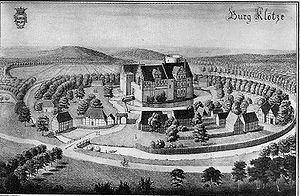

Burg Klötze Burg Klötze um 1650, Zeichnung von Anco Wigboldus

Entstehungszeit: 1144 erstmals erwähnt Burgentyp: Niederungsburg Erhaltungszustand: Bodendenkmal Ständische Stellung: Unbekannte Zuordnung Ort: Klötze Geographische Lage 52° 37′ 36″ N, 11° 9′ 44″ O52.62666666666711.162222222222Koordinaten: 52° 37′ 36″ N, 11° 9′ 44″ O Bei der Burg Klötze handelte es sich um eine Wasserburg in dem gleichnamigen Ort in Sachsen-Anhalt. Von ihr sind heute keinerlei Spuren mehr zu finden, doch ihr einstiges Aussehen ist durch einen Stich von Matthäus Merian dokumentiert.

Inhaltsverzeichnis

Lage

Von der Siedlung durch einen Sumpfgürtel getrennt, lag die Burg in einem von der Purnitz durchflossenen Urstromtal. Die Burg diente der Kontrolle der hier von Wittingen nach Gardelegen verlaufenden Handelsstraße, die an dieser Stelle zwischen den unpassierbaren Gebieten des Drömlings und des versumpften Purnitzstals hindurchführte.

Geschichte

Daten über ihre Erbauung oder die ersten Anfänge sind nicht bekannt. Erste Erwähnung findet die gesamte Herrschaft Klötze im Jahr 1144. Zu diesem Zeitpunkt gehörte die Anlage zum Lehen des Hermann von Stades, welches dieser vom römisch-deutschen König Konrad III. erhalten hatte.

Burg, Stadt und Amt Klötze lagen seit dem Mittelalter im Grenzgebiet mehrerer Herrschaftsbereiche und waren somit jahrhundertelang Streitobjekt diverser einflussreicher Adelsfamilien. Vor 1383 an gehörte die Herrschaft mit einigen Unterbrechungen zur brandenburgischen Altmark, später zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg und dem Königreich Hannover. [1] Durch die Bestimmungen in der Schlussakte des Wiener Kongresses gelangten Burg und Herrschaft Klötze 1815 an Preußen.

Die genauen Besitzverhältnisse sind zeitweise nur Bruchstückhaft überliefert. Anfang des 13. Jahrhunderts befand sich die Burg im Besitz der Welfen. 1311 hat der Markgraf von Brandenburg die Anlage als Lehen vom Bistum Halberstadt. 1319 erhält Günther von Kefernburg die Burg als Lehen vom brandenburgischen Markgraf Waldemar. Bereits 1320 geht die Grafschaft Lüchow mitsamt der Burg Klötze an den Herzog Otto von Lüneburg. Ein Mitglied der Familie von Alvensleben, Gebhard von Alvensleben, Hauptmann der Altmark und Burgvogt zu Stendal, empfing Klötze am 11. November 1343 von dem Wittelsbacher Markgraf Ludwig als Pfandlehen. Aufgabe des neuen Burgherren war die Verteidigung der Neumark im Osten Brandenburgs sowie der Schutz der märkischen Westgrenze. Und jener Alvensleben tat sein Bestes, diesen Aufgaben gerecht zu werden. 1355 gelang es, den Lüneburger Herzog, der sich für den berechtigten Landesherren hielt, in einer militärischen Auseinandersetzung vor Klötze in seine Schranken zu weisen. Doch nur neun Jahre später waren die Alvenslebenschen Mannen dann bei einem weiteren Angriff auf ihren Besitz den herzoglichen Truppen unterlegen und mussten weichen. 20 Jahre waren sie von Grund und Boden vertrieben, ehe Kaiser Karl IV. die Alvensleben im Jahr 1375 wieder in Amt und Würden einsetzte. Und obwohl die Burganlage 1383 erneut in welfischen Besitz kam, konnten sich die Familie von Alvensleben noch längere Zeit als Burgherren halten.

Ernste militärische Auseinandersetzungen gab es in den Jahren 1390/91. Nach der Verpfändung der Altmark an die Markgrafen Mährens kam es zu Übergriffen von altmärkischer Seite auf lüneburgisches Gebiet, zu welchem als Exklave auch Klötze gehörte. Der als Schlossverwalter eingesetzte Johann von Quitzow griff von der Burg Klötze aus als Raubritter immer wieder die zwischen Magdeburg und Lüneburg verlaufende Heer- und Handelsstraße an. Auch die umliegenden Dörfer und zum Kloster Neuendorf gehörende Dörfer litten unter der Bedrängung durch von Quitzow. Nachdem zuvor bereits die welfischen Herzöge Bernhard und Heinrich versucht hatten Klötze einzunehmen, von Quitzow diesen Angriff aber abwehrte, verbanden sich die Beiden mit dem Magdeburger Erzbischof. Der Magdeburger Erzbischof Albrecht griff, nach Beschwerden des Klosters Neuendorf, daraufhin mit den Verbündeten die Burg Klötze an und nahm diese mit einer großen Streitmacht ein. Johann von Quitzow sowie die gesamte Besatzung der Burg kamen ums Leben und sollen zum Teil wie gemeine Räuber aufgehängt worden sein.[2] Die Burg Klötze wurde spätestens seit dieser Zeit als braunschweig-lüneburgisches Lehen angesehen. Die Familie von Alvensleben blieb jedoch mit der Burg belehnt. Wie lange sie aber noch die faktische Herrschaft ausübten ist unklar. Es gibt Berichte wonach bereits 1396 Herzog Heinrich die Familie von Alvensleben verdrängt hatte und die Burg ausbaute.[3] Für 1428 wird Klötze als Lehen des Bertram von Plathe ausgewiesen.[4]

Für eineinhalb Jahrhunderte, von 1446 bis 1593, folgten dann die Herren von der Schulenburg - mit einigen, kleineren Unterbrechungen - als Pfandinhaber auf Klötze. 1485 gelang es zwar einer Alvenslebener Familienlinie, das halbe Amt noch einmal als welfischen Pfandbesitz zurück zu erwerben, doch nur für zwei Jahrzehnte. Der letzte Versuch 1593, die Anlage den Schulenburgern mit Hilfe von lüneburgischen Söldnern abzunehmen, glückte zwar, doch aufgrund kaiserlichen Einschreitens war diese Aktion nicht dauerhaft von Erfolg gekrönt. Die Burg und dazugehörige Ländereien wurden lüneburgische Domäne.

1804 stürzte der Bergfried ein und 1828 waren auch die Reste der übrigen Bauten abgetragen.

Anlage

Es handelte sich um eine vierflügelige, fast quadratische Burganlage mit Kapelle; zum Teil in Fachwerk errichtet und durch Erkerbauten geschmückt. Ein runder Bergfried überragte die eindrucksvolle Gruppe und ein Torturm schützte die Zugbrücke.

Literatur

- Udo von Alvensleben-Wittenmoor: Alvenslebensche Burgen und Landsitze. Dortmund 1960

- Corrie Leitz, Die Auseinandersetzungen um das Schloß Klötze in 1258-2008, 750 Jahre Breitenfeld, Festschrift, Gemeinde Breitenfeld (Herausgeber), Block-Verlag Kremkau 2008, ISBN 978-3-934988-66-8, Seite 16 ff.

Weblinks

- Rekonstruktionszeichnung von Wolfgang Braun

Einzelnachweise

Wikimedia Foundation.