- Gelobet seist du, Jesu Christ

-

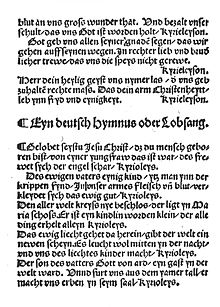

Gelobet seist du, Jesu Christ (Urtext: Gelobet seystu Jesu Christ) ist ein Choral Martin Luthers, der 1524 im Erfurter Enchiridion erschien. Er war das lutherische Hauptlied für den 1. Weihnachtstag.

Inhaltsverzeichnis

Luthers Text

Luthers Dichtung bezieht als erste Strophe eine vorreformatorische Leise ein, die auf der lateinischen Sequenz für die weihnachtliche Mitternachtsmesse Grates nunc omnes basiert. Auch die hinzugedichteten sechs Strophen Luthers enden mit dem Anruf Kyrieleis.[1][2] Anknüpfend an altkirchliche Motive[3] entfaltet Luther in immer neuen Bildern den Kontrast zwischen der Allmacht des ewigen Gottessohns und der Kleinheit und Armut des Kindes, in dem er Mensch wurde, und damit die Größe der göttlichen Liebe.

Die Dichtung wurde 1524 in Erfurt veröffentlicht in der Sammlung Eyn Enchiridion.[1]

Melodie

Die Melodie erschien erstmals in Geystliche gesangk Buchleyn, gesammelt von Johann Walter. Es ist wahrscheinlich, dass Luther und Walter an der Veränderung einer älteren Melodie zusammen arbeiteten.[4] Die Spitzentöne der Singweise fallen in der ersten Strophe genau mit den Sinn tragenden Worten zusammen. Charakteristisch sind die rhythmisch wechselnden Zeilenanfänge: auftaktig in Zeile 1, 3 und 4, volltaktig in Zeile 2.

Musikalische Bearbeitungen

Balthasar Resinarius komponierte eine Choralmotette, erschienen 1544. Ein Satz von Walter stammt aus dem Jahr 1551, einer von Antonio Scandello 1575. Lucas Osiander schrieb 1586 einen vierstimmigen Satz, Erhard Bodenschatz 1608, Samuel Scheidt verfasste 1650 zwei Sätze. Eine fünfstimmige Motette von Johannes Eccard wurde 1597 gedruckt, eine von Adam Gumpelzhaimer in Augsburg 1618, Andreas Raselius schrieb 1610 einen fünfstimmigen Satz. Melchior Schärer (1570–1602) setzte den Choral als dreistimmige a-cappella-Motette, und Michael Praetorius komponierte Sätze für verschiedene Besetzungen. Johann Hermann Schein schrieb 1618 eine Kantate für drei Stimmen, Johann Crüger setzte ihn für vier Stimmen, zwei obligate Instrumente (Violinen) und continuo.[4]

Zur Zeit Johann Sebastian Bachs war der Choral das Hauptlied für den 1. Weihnachtstag. 1724 schuf er für diesen Tag seine gleichnamige Kantate Gelobet seist du, Jesu Christ. Er benutzte außerdem einzelne Strophen für Weihnachtsmusik, bereits 1723 Strophe 7 in der Kantate für den 3. Weihnachtstag Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, und 1734 zwei Strophen in seinem Weihnachts-Oratorium, Strophe 6 in Satz 7 in Verbindung mit Rezitativ, Strophe 7 in Satz 28.[2]

Kantaten wurden auch verfasst von Gottfried August Homilius, Friedrich Zelle (1845–1927), und Kurt Hessenberg, der 1935 eine Choralkantate für gemischten Chor, zwei Solostimmen, Orgel und Orchester op. 9 schrieb.[4] Walter Steffens schrieb Motetten im Teilauftrag des ZDF, darunter 1982 Gelobet seist du, Jesu Christ für a-cappella-Chöre.

Der Choral inspirierte Orgelsätze von Barockkomponisten wie Dieterich Buxtehude, Johann Pachelbel, Georg Böhm, Bach, Homilius, Johann Christoph Altnikol und Johann Philipp Kirnberger.[4]

Heutiger Gebrauch

Der Choral wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, in Gesangbücher aufgenommen und als Weihnachtslied gesungen. Das Lied findet sich im Evangelischen Gesangbuch (EG 23) und im Gotteslob (GL 130).

Literatur

Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch; Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch, 3, Heft 13; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007; ISBN 978-3-525-50337-9; S. 63–68

Einzelnachweise

- ↑ a b John Julian (1907): Texts › Gelobet seist du, Jesu Christ, das du Mensch (englisch). Dictionary of Hymnology. Abgerufen am 14 December 2010.

- ↑ a b Gelobet seist du, Jesu Christ / Text and Translation of Chorale (englisch). bach-cantatas.com (2008). Abgerufen am 13 December 2010.

- ↑ vgl. das ebenfalls von Luther verdeutschte A solis ortus cardine

- ↑ a b c d Gelobet seist du, Jesu Christ / Chorale Melodies used in Bach's Vocal Works (englisch). bach-cantatas.com (2008). Abgerufen am 13 December 2010.

Weblinks

Hörbeispiel?/i (MIDI)

Hörbeispiel?/i (MIDI)- Gelobet seist du, Jesu Christ, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin

Wikimedia Foundation.