- Karlsplatz (Stuttgart)

-

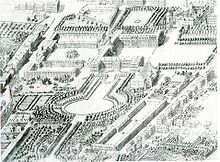

Der Karlsplatz ist ein historischer Platz im Zentrum Stuttgarts. Er wird im Norden durch das Alte Schloss und im Osten durch die Westfront des Neuen Schlosses gesäumt. Südlich des Platzes begrenzt der Charlottenplatz-Eckbau des Grand Cafe Planie beziehungsweise der Süddeutschen Konzertdirektion und im Westen der schlanke Bau des Innenministeriums Baden Württembergs. Der Platz wird atriumartig eingeschlossen durch Kastanienbaumreihen, die sich an den Längsseiten zwei-, an den Schmalseiten dreireihig präsentieren. Im Zentrum des Platzes steht das Reiterdenkmal des Kaisers Wilhelm I., König von Preußen und Kaiser von Deutschland.[1]

Inhaltsverzeichnis

Geschichte des Platzes

1393 wurde die Stelle des heutigen Karlsplatzes erstmals als nicht öffentlicher Garten der Herzogin erwähnt. Dieser mit einer Mauer umfriedete Garten gliederte sich an das Alte Schloss an und war der Frau des jeweils regierenden Fürsten zur Nutzung vorbehalten. Dies war zunächst die Gräfin Antonia Visconti, Gattin des Grafen Eberhard III. (des Milden) von Württemberg, dessen friedenserhaltende Bündnispolitik mit den benachbarten Fürstenhäusern und Reichsstädten ihm den Beinamen eintrugen.

1556 entstand dann in der Mitte der Gartenanlage, am Ort des heutigen Denkmals Wilhelms I., ein Gartenhaus.

1778 ließ Herzog Karl Eugen im Zuge der Rückverlegung seines Amtssitzes von Ludwigsburg nach Stuttgart den inzwischen verwahrlosten Garten der Herzogin entfernen, um ihn zu planieren und in einen öffentlichen Spazierplatz umzugestalten. Im Volksmund erhielt die neue Anlage den Namen Planie (von planieren), ein Name, der sich bis in die Gegenwart gehalten hat, zumal bis heute die oberhalb des Stadttunnels verlaufende Zuführungsstraße in die Innenstadt ebenso heißt. Beseelt vom absolutistischen Charme repräsentativer Gartenarchitektur ließ der für seine späten Regierungsjahre als Genussmensch und Despot bekannte Herzog den Platz mit einem symmetrischen Wegesystem angelegen, ausgestattet mit Rasen, Ruhebänken, Blumenbeeten und einem Springbrunnen. Nach dem Tod des Herzogs im Jahr 1793 erhielt der Platz seinen Namen, Karlsplatz.

1795 erhielt der Karlsplatz anstelle des Springbrunnens einen 10 m hohen Marmorobelisken, die sogenannte Pyramide. Der Karlsplatz wandelte sich so erstmals zum Denkmalsplatz um. Wegen ständiger Beschädigungen musste die Pyramide 1807 bereits wieder abgebrochen werden. An ihrer Stelle wurde ein Wasserbecken eingerichtet. 1841 wurde aus dem Wasserbecken ein Springbrunnen in Gestalt eines wasserspeienden Jongleurs.

Das Reiterdenkmal

1898 entstand dann an Stelle des Brunnens das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, ein Reiterstandbild zu Ehren Wilhelms I., König von Preußen und Kaiser von Deutschland. Das Denkmalkomitee unter der Ehrenpräsidentschaft des Kronprinzen und späteren (gleichzeitig letzten) Königs von Württemberg, Wilhelm II. war sich schnell einig, dass dem verblichenen Kaiser ein Reiterdenkmal, in Anlehnung an die römische Kaiserzeit, gebühre. Dieses wurde am 1. Oktober des Jahres enthüllt, nachdem der Ehrenträger bereits zehn Jahre zuvor, am 9. März 1888, gestorben war.

Das Denkmal entstand als Entwurf der Münchner Professoren Wilhelm von Rümann (1850–1906) und Friedrich Ritter von Thiersch (1852–1921). Der Bildhauer Rümann erarbeitete die Reiterstatue und Thiersch, der seinerseits Architekt war, entwarf das Podest des Standbildes sowie den granitenen massiven und ausladenden Terrassenunterbau nebst drei Freitreppen, deren frontale Ausführung durch zwei ruhende Löwen geziert wird. In Anlehnung an die eigene Tradition und an ägyptische Bauelemente wurden im rückwärtigen Bereich Granitobelisken gesetzt. Wilhelm I. als Einiger des Reiches wird hier im Denkmal im engen Zusammenhang mit Krieg und Reichseinigung dargestellt.

Kritik am Reiterdenkmal

Der Platz scheint in der Folgezeit insoweit unter dem Großmachtsanspruch gelitten zu haben, als um das Denkmal herum ursprünglich Rasen bestand und auf die Platzmitte zustrebende Diagonalwege. Mit Wegfall dieser Parkattribute – heute ist die Fläche kopfsteingepflastert – verlor sich die Umgebung des Platzes an seinen Mittelpunkt.

Mehrfache Bestrebungen, das Kaiserdenkmal zu versetzen, sind bisher gescheitert. 1945 wollte der erste Oberbürgermeister der Stadt nach dem Krieg Arnulf Klett einen Freiheitsplatz ohne Denkmal. Wiederbelebt wurden Versetzungsabsichten in den 1980er Jahren und erneut Ende der 1990er Jahre. Dies mal aus politischen, mal aus wirtschaftlichen Gründen[2][3][4]. Angedacht war als zukünftige Bleibe bereits der Innenhof der ehemaligen Rotebühlkaserne (heute Sitz der OFD sowie Finanzamtsabteilungen). Änderungswünsche für den Platz sind bis heute nicht abgeebbt.

Karlsplatz in den Jahren 1928–1978

Ab 1928 entwickelte sich der Karlsplatz für die dann folgenden 30 Jahre zum Marktzentrum der Stadt. Der Rasen wich einer Platzbefestigung, die es erlaubte, dort Großmarkt für Gemüse und (Süd-)Früchte abzuhalten. Mit Eröffnung des Großmarktgeländes am Neckar erstarb das impulsive Markttreiben.

Durch die Verkehrsberuhigung im Jahr 1957 wurde der Karlsplatz in Ermangelung eines Parkhauses selbst zum Parkplatz. Durch den Abriss der Hohen Karlsschule im Jahr 1959 hatte das Umfeld des Karlsplatzes zusätzlich an Attraktivität eingebüßt. Über 20 Jahre später, eine Tiefgarage an der Konrad-Adenauer-Straße war inzwischen errichtet, konnte das Parkwesen vom Karlsplatz endlich verbannt werden.

1970 ließ die Stadt Stuttgart zum 25jährigen Nachkriegsjubiläum am Karlsplatz vis à vis zum Alten Schloss das Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aufstellen. Dabei handelt es sich um ein Ensemble aus vier schwarzen Granitblöcken – als Symbol der Schwere der NS-Zeit – des Oggelshausener Bildhauers Elmar Daucher. Eine vom Tübinger Philosophen Ernst Bloch verfasste Inschrift erinnert:

„1933 bis 1945. Verfemt, verstoßen, gemartert, erschlagen, erhängt, vergast. Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beschwören Dich: Niemals wieder!“

Das Kunstwerk steht an der nordöstlichen Ecke des Platzes.

Karlsplatz seit den 1980er-Jahren

Große Teile des teilweise zweireihigen Kastanienbaumbestandes stammen nach der Neuanlage des Karlsplatzes im Jahr 1980 aus der zur Solitude führenden Kastanienallee, die dafür ausgedünnt wurde.[5]

Samstags findet ein Flohmarkt statt. Dieser besteht seit 1983.[6] Im Mai und September erstrecken sich vom Karlsplatz ausgehend die großen Flohmärkte bis tief in die Innenstadt.Einmal jährlich gastiert am Platz der Hamburger Fischmarkt.[7] Im kulturellen Austausch findet in Hamburg gleichzeitig das Stuttgarter Weindorf statt.[8]

1990er schlug die Partei Bündnis 90/Die Grünen vor, den Karlsplatz in Clara-Zetkin-Platz umzutaufen.

Auf Initiative des Landes Baden Württemberg und des Kaufhauses Breuninger wurde zuletzt das Da-Vinci-Projekt aus der Taufe gehoben. Es sollen 2011 vom Karlsplatz aus in südwestlicher Richtung neue Landesministerien, ein Luxushotel sowie Geschäfte und Restaurants entstehen, das sogenannte Da-Vinci-Areal.[9][10][11] Dieses legte sich dann als Komplex zwischen die Markthalle, das bereits bestehende Breuninger-Areal und die Hauptstätter Straße. Den Neubauten würde auch der nach dem Krieg wieder instandgesetzte Bau des Hotels Silber, der von 1937 bis 1944 Gestapo-Zentrale war,[12] weichen. Die Stadt Stuttgart plant die Einrichtung einer NS-Gedenkstätte und eines Lernortes, verschiedene Initiativen wollen dafür das ganze Gebäude erhalten.

Siehe auch

Literatur

- Friedemann Schmoll: Verewigte Nation, Studien zur Erinnerungskultur von Reich und Einzelstaat im württembergischen Denkmalkult des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1995.

- Chronik der Haupt- und Residenzstadt Stuttgart 1898, Stuttgart 1899.

- Franz Herre: Kaiser Wilhelm, der letzte Preuße, Köln 1980.

- Werner Skrentny, Rolf Schwenker, Sybille Weitz, Ulrich Weitz: Stuttgart zu Fuß. Silberburg-Verlag, ISBN 978-3-87407-813-9.

Weblinks

- Hauptquelle zur Historie

- Gestapogebäude in Stuttgart

- Stuttgarter Flohmarkt am Karlsplatz

- Das Da-Vinci-Areal pdf.

Einzelnachweise

- ↑ Fotostrecken

- ↑ dort: Fn.42 "Zum Jubiläum: Kaiser im Gerede" in Stuttgarter Zeitung vom 2. Juli 1998

- ↑ Stuttgart: Mehrere tausend Teilnehmer bei Maidemonstrationen

- ↑ Auseinandersetzung mit Kontroversen

- ↑ Hermann Lenz, Stuttgart: Portrait einer Stadt

- ↑ Der Flohmarkt mit Herz

- ↑ Hamburger Fischmarkt zu Gast in Stuttgart

- ↑ Was - Wann - Wo auf: stuttgarter-weindorf.de

- ↑ Da-Vinci-Projekt

- ↑ Neue Ministerien als Tor zur Innenstadt

- ↑ Heikle Mission - Sreit zwischen Land und Stadt Stuttgart, Thomas Borgmann, veröffentlicht am 15. Juli 2008

- ↑ Der Schrecken lässt sich nicht wegreißen - Stuttgarter Nachrichten

48.7765389.180971Koordinaten: 48° 46′ 36″ N, 9° 10′ 51″ OKategorien:- Platz in Stuttgart

- Denkmal in Stuttgart

- Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmal

Wikimedia Foundation.