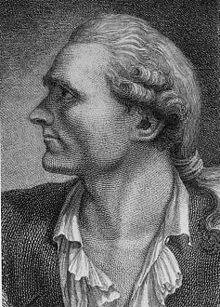

- Alexander Trippel

-

Alexander Trippel (* 23. September 1744 in Schaffhausen; † 24. September 1793 in Rom) war ein mit zwei Marmorbüsten von Goethe bekannt gewordener Bildhauer.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Alexander Trippel wurde am 23. September 1744 im schweizerischen Schaffhausen geboren. Seine Familie musste aufgrund finanzieller Schwierigkeiten von der Schweiz nach London ziehen, wo Alexander Trippel eine Instrumentenbauerlehre begann, die er unbefriedigt bald wieder abbrach. Erst auf Umwegen kam Alexander Trippel zur Kunst. Johann Christian Ludwig von Lücke (um 1703–1780) erteilte ihm Zeichenunterricht. Mit 15 Jahren zog Alexander Trippel nach Kopenhagen, um dort die Königlich Dänische Kunstakademie zu besuchen. In dieser Zeit stand er unter dem Einfluss des frühklassizistischen Bildhauers Johannes Wiedewelt (1731–1802) und von Carl Frederik Stanley (1740–1813), bei dem er in der Werkstatt mitarbeitete. Beide inspirierten ihn, in Rom die Antike zu studieren.

In Paris lernte er den ebenfalls aus der Schweiz stammenden Kupferstecher und Kunsthändler Christian von Mechel (1737–1817) kennen, der ihn förderte und unterstützte. Im Herbst 1776 reiste Alexander Trippel nach Rom. Es gelang ihm aber nicht, Fuß zu fassen, so dass er vorübergehend wieder in die Schweiz zurückkehrte, bevor er 1778 endgültig nach Rom übersiedelte. Von Rom aus versuchte er erfolglos, in Preußen bekannt zu werden. Sein Denkmalsentwurf für Friedrich den Großen wurde abgelehnt. Sein Bewerbungsschreiben auf die vakante Stelle als Hofbildhauer in Dresden blieb erfolglos. Er wurde nur als Ehrenmitglied in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. So blieb Alexander Trippel bis zu seinem Tod am 24. September 1793 in Rom. Seine Bildhauerwerkstatt genoss dort großes Ansehen. Zeitweise arbeiteten bei ihm später berühmt gewordene Bildhauer wie Gottfried Schadow (1764–1850) und Johann Jakob Schmid (1759–1798).

Bedeutung

Seine Werke und sein Schaffen wurden 1990er Jahren kunsthistorisch aufgearbeitet und aufgewertet. Wie Tischbein durch sein großes Bildnis, so ist Trippel durch seine beiden Marmorbüsten Goethes dem Gedächtnis der Nachwelt erhalten geblieben, die sich in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar befinden.

Literatur

- Red. Jürg Albrecht: Alexander Trippel (1744–1793) - Skulpturen und Zeichnungen - Ausstellung 25. September bis 21. November 1993, hrsg. vom Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen, in Zus.arb. mit dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft

- Dieter Ulrich: Alexander Trippel (1744-1793) als „Fall“. Herkunft, Identität und Zugehörigkeitsgefühl eines Schweizer Bildhauers als Bestandteil der Wende zum deutsch-römischen Klassizismus, in: Pascal Griener, Kornelia Imesch (Hrsg.): Klassizismen und Kosmopolitismus. Programm oder Problem? Austausch in Kunst und Kunsttheorie im 18. Jahrhundert, Chur 2004, S. 249-266.

- Dieter Ulrich: Trippel, Alexander in Sikart 1998

- Hans Wahl, Anton Kippenberg: Goethe und seine Welt, Insel-Verlag, Leipzig 1932 S.105, 126

- Hermann Arthur Lier: Trippel, Alexander. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 38, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 621–625.

Weblinks

Wikimedia Foundation.