- Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek

-

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek

Blick auf die Bibliothek

Bibliothekstyp Regionalbibliothek Ort Hannover Bibliothekssigel 35 (Waterloostr. 8) Website gwlb.de Die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek[1] – Niedersächsische Landesbibliothek (mitunter abgekürzt GWLB) mit Sitz in Hannover ist eine der größten Regionalbibliotheken Deutschlands und neben der Landesbibliothek Oldenburg und der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel eine der drei Landesbibliotheken Niedersachsens. Ihren jetzigen Namen trägt sie seit dem 1. Januar 2005. Vorher hieß sie unter anderem Königliche Öffentliche Bibliothek (seit 1720), (Vormals) Königliche und Provinzial-Bibliothek und Niedersächsische Landesbibliothek (1947–2004).

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die Bibliothek wurde 1665 von Herzog Johann Friedrich als Hofbibliothek der welfischen Herzöge (später Kurfürsten und Könige von Hannover) gegründet. Ihr erster bedeutender Leiter (Präfekt) war von 1676 bis 1716 der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz, der zugleich das Amt des Hofhistoriographen bekleidete. Ab 1698 war die Bibliothek in dem später „Leibnizhaus“ genannten Renaissancegebäude untergebracht.

Nach der Rangerhöhung zum Kurfürstentum Hannover 1692 und der Personalunion mit dem Königreich Großbritannien 1714 wurde die Bibliothek weiter ausgebaut. Ab 1719 war sie in einem neuen Gebäude des französischen Architekten Louis Rémy de La Fosse untergebracht, das zugleich das königliche Archiv enthielt. Dort wurde die Hof- und Kabinettsbibliothek zum ersten Mal auch in einem gewissen Umfang öffentlich zugänglich, was sich in der Bezeichnung als „Königliche öffentliche Bibliothek“ niederschlug.

Auch während der Personalunion, als König Georg II. (1727–1760) seine Residenz in Großbritannien hatte, wurden die Bestände der Bibliothek erweitert, so durch die königliche Privatbibliothek und die Einrichtung eines festen Erwerbungsetats. 1737 erhielt die Bibliothek das Pflichtexemplarrecht. Ab 1727 gab es den „Catalogus perpetuus“, der als erster Zettelkatalog der Welt gilt. Die Bibliothek wurde von angesehenen Gelehrten wie Johann Georg von Eckhart, Simon Friedrich Hahn, Johann Daniel Gruber und Christian Ludwig Scheidt geleitet.

Nach einer Phase der Stagnation Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte die Bibliothek von 1827 bis 1842 unter der Leitung von Georg Heinrich Pertz einen neuen Aufschwung, der sich auch unter Adolf Schaumann (Bibliotheksleiter 1851–1867) fortsetzte. Diese Entwicklung wurde jedoch unterbrochen durch den Verlust der staatlichen Selbständigkeit Hannovers, das 1866 in das Königreich Preußen eingegliedert wurde. 1897 wurde der Königlichen Bibliothek, deren Eigentumsverhältnisse jahrzehntelang umstritten waren, die hannoversche Provinzialbibliothek angegliedert.

1947 erhielt die Bibliothek mit dem Bundesland Niedersachsen einen neuen Träger und den Namen „Niedersächsische Landesbibliothek“. Seit den 1960er Jahren übernahm die Niedersächsische Landesbibliothek die Literaturversorgung für die geisteswissenschaftlichen Fächer der Universität Hannover und betrieb dazu auch eine Reihe von Fachbereichsbibliotheken, die 2003 in die Verwaltung der Universitätsbibliothek übergingen. 2005 kam es zur Umbenennung zum heutigen Namen.

Aufgaben und Bestände

Die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek ist heute eine moderne Regionalbibliothek mit einer großen Zahl historischer Bestände. So verfügt sie nach eigenen Angaben derzeit über ca. 100.000 Bücher, die vor 1815 gedruckt wurden. Der Gesamtbestand liegt bei über 1,3 Millionen Bänden.

Die Bibliothek ist die regionale Pflichtexemplarbibliothek für Niedersachsen. Auf dieser Grundlage wird an der GWLB die Niedersächsische Bibliographie erstellt, eine online abfragbare Landesbibliographie für Niedersachsen und Bremen.

Das Zentrum für Aus- und Fortbildung an der GWLB koordiniert die verschiedenen bibliothekarischen Ausbildungsgänge in Niedersachsen und führt Fortbildungsveranstaltungen für Bibliothekare durch.

Die Akademie für Leseförderung unterstützt die Leseförderung im Land Niedersachsen durch Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Bibliothekare, Erzieher und ehrenamtlich in der Leseförderung Tätige sowie durch Öffentlichkeitsarbeit.

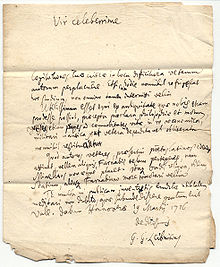

Leibniz-Nachlass

Besondere Bedeutung im Bestand der Bibliothek hat der Nachlass von Gottfried Wilhelm Leibniz, der eine große Zahl an Handschriften aus dem Briefwechsel Leibniz’ mit zahlreichen wissenschaftlichen Zeitgenossen enthält. Das Leibniz-Archiv der GWLB bearbeitet zusammen mit weiteren Forschungsstellen eine Edition der Schriften von Leibniz.

Der Briefwechsel von Leibniz enthält rund 15.000 Briefe mit 1.100 Korrespondenten. Er ist Bestandteil des in Hannover aufbewahrten Leibniz-Nachlasses mit ca. 50.000 Nummern mit rund 200.000 Blättern. Zum Nachlass gehören auch die Bibliothek von Leibniz und das einzige erhaltene Exemplar der von ihm konstruierten Vier-Spezies-Rechenmaschine.

Briefwechsel von Leibniz als Unesco-Weltdokumentenerbe

Das Deutsche Nominierungskomitee hat den in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek aufbewahrten Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz 2006 für das UNESCO-Programm Weltdokumentenerbe (Memory of the World) vorgeschlagen. Im Herbst 2007 entschied der Generaldirektor der UNESCO abschließend über den Neueintrag in das Memory of the World-Register. Damit erklärte die UNESCO den Briefwechsel als Bestandteil des Weltgedächtnisses und somit als besonders schützenswert.

Der Goldene Brief

Der Goldene Brief ist ein Brief, der in ein 55 × 12 cm großes Goldblech graviert und mit 24 hochkarätigen Rubinen besetzt ist. Der birmanische König Alaungphaya hat ihn 1756 an den englisch-hannoverschen König Georg II. gesandt und darin der Britischen Ostindien-Kompanie einen befestigten Handelsstützpunkt angeboten. Der Brief ist der letzte bekannte erhaltene Brief seiner Art.

1758 traf der zwei Jahre zuvor geschriebene Brief in London ein. Er war in einem hohlen Stoßzahn eines Elefanten verpackt. Der Text war in birmesischen Schriftzeichen verfasst; ihm lagen zwei englische Übersetzungen bei. Der Brief blieb unbeantwortet, aber Georg II. leitete ihn an seine Heimatbibliothek in Hannover weiter. Dort wurde der Brief mit einer falschen Beschreibung archiviert: Es sei der Brief eines lokalen indischen Herrschers, der aus religiösen Gründen kein Fleisch äße und Feuer anbete. 1768 besucht Dänemarks König Christian VII. Hannover und begutachtete den Brief. Als er ihn in den Stoßzahn zurückschob, beschädigte er den Brief. Nach seiner Wiederentdeckung im Tresor der Bibliothek im Jahr 2006 wurde der Brief dem Luxemburger Historiker und Birma-Experten Jacques Leider zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Dieser konnte ihn übersetzen. Der Goldene Brief soll zukünftig in den Räumen der Leibniz-Bibliothek ausgestellt werden.[2][3]

Direktoren

(Die angegebenen Jahre sind die des Direktoriats)

- Tobias Fleischer (1672–1676)

- Gottfried Wilhelm Leibniz (1676–1716)

- Johann Georg von Eckhart (1716–1723)

- Simon Friedrich Hahn (1725–1729)

- Johann Daniel Gruber (1729–1748)

- Christian Ludwig Scheidt (1748–1761)

- Johann Heinrich Jung (1762–1799)

- Ludwig Albrecht Gebhardi (1799–1802)

- Johann Georg Heinrich Feder (1802–1821)

- Georg Heinrich Pertz (1827–1842)

- Christoph Wilhelm Siemsen (1842–1851)

- Adolf Friedrich Heinrich Schaumann (1851–1867)

- Eduard Bodemann (1867–1906)

- Karl Kunze (1907–1927)

- Otto Heinrich May (1927–1952)

- Gerhard Meyer (1953–1961)

- Wilhelm Totok (1962–1986)

- Wolfgang Dittrich (1986–2002)

- Georg Ruppelt (2002–)

Weitere Bibliothekare

- Rudolf Erich Raspe (1736–1794), Verfasser der englischen Erstausgabe der Wunderbaren Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen, wie er dieselben bey der Flasche im Cirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt (übersetzt und erweitert durch Gottfried August Bürger, Göttingen 1786)

- Werner Kraft (1896–1991), Bibliotheksrat 1928–1933

- Karl-Heinz Weimann (1922-2006), stellvertretender Direktor 1964–1987, Paracelsus-Forscher

- Reinhard Oberschelp (* 1936), Leiter der Niedersachsen-Dokumentation

Literatur

- Otto Heinrich May: Kriegs- und Nachkriegsschicksale der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover (1939–1950). Nach Tagebuchvermerken, Aktenauszügen, Erlebnissen und Erkenntnissen. Lax, Hildesheim 1968.

- Wilhelm Totok und Karl-Heinz Weimann (Hrsg.): Die Niedersächsische Landesbibliothek in Hannover. Entwicklung und Aufgaben. Klostermann, Frankfurt am Main 1976, ISBN 3-465-01154-6.

- Michael Labach: Die Vorgeschichte der „Niedersächsischen Landesbibliothek“ von 1907 bis 1939. Von der „Königlichen und Provinzialbibliothek“ zur „Vormals Königlichen und Provinzialbibliothek“. Laurentius, Hannover 1993 (Kleine historische Reihe der Zeitschrift Laurentius, 4).

- Karl-Heinz Weimann, Irmhild Zühlsdorff: Hannover 1: Niedersächsische Landesbibliothek. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 2.2: Niedersachsen H–Z. Olms-Weidmann, Hildesheim 1998, S. 18-47 (online).

- Wolfgang Dittrich: Niedersächsische Landesbibliothek. In: Bernd Hagenau (Hrsg.): Regionalbibliotheken in Deutschland. Klostermann, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-465-03085-0, S. 175–182.

- Wolfgang Dittrich: Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek. In: Detlev Hellfaier (Hrsg.): Landesbibliotheksbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Klostermann, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-465-03291-8, S. 27–39.

- Thomas Fuchs: Ex Bibliotheca Hannoverana. Kostbarkeiten aus zwölf Jahrhunderten. Niemeyer, Hameln 2005-2006.

- Teil 1: Handschriften. ISBN 3-8271-8817-2.

- Teil 2: Inkunabeln und alte Drucke. ISBN 3-8271-8819-9.

- Hugo Thielen: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. In: Stadtlexikon Hannover. S. 227.

Weblinks

-

Commons: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien - Offizielle Webpräsenz

- Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz wird Weltdokumentenerbe der Unesco.

- Leibniz-Archiv

- Leibniz-Nachlass mit Weblink zu den bisher digitalisierten Briefwechseln von Leibniz

Einzelnachweise

- ↑ Offizielle Schreibweise ohne Bindestriche: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.

- ↑ „Goldener Brief“ in Leibniz Bibliothek Hannover entschlüsselt, in: Göttinger Tageblatt vom 30. Dezember 2010, abgerufen am 8. Januar 2011

- ↑ Thorsten Fuchs: Goldener Brief blieb in der Leibniz Bibliothek lange unbeachtet, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 8. Januar 2011, S. 8, abgerufen am 8. Januar 2011

52.3652777777789.7308333333333Koordinaten: 52° 21′ 55″ N, 9° 43′ 51″ OKategorien:- Regionalbibliothek

- Bibliothek in Niedersachsen

- Bildung und Forschung in Hannover

- Bauwerk in Hannover

- Weltdokumentenerbe

- Calenberger Neustadt

Wikimedia Foundation.