- Grube Birkengang

-

Grube Birkengang Abbau von Steinkohle Abbautechnik unbekannt Flözname Großkohl Gangname Neugroßkohl Größte Tiefe 125 m Beschäftigte 302 Betriebsbeginn 1803 Betriebsende 1883 Geografische Lage Koordinaten 50° 47′ 50″ N, 6° 15′ 7″ O50.7972696.25195Koordinaten: 50° 47′ 50″ N, 6° 15′ 7″ O Lage Grube BirkengangStandort Birkengang Gemeinde heute Stolberg (Rhld.) Kreis Städteregion Aachen Bundesland Nordrhein-Westfalen Die Grube Birkengang ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk im bis 1935 zu Eschweiler gehörenden südlichen Ort Birkengang. Sie gehört zu den so genannten Außenwerken des Eschweiler Kohlbergs im Inderevier. Noch heute findet man im benachbarten Eschweiler Stadtviertel Siedlung Waldschule und im Eschweiler Stadtwald knapp unter der Erdoberfläche Kohle.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Erstmals erwähnt wird Pingenabbau im „Birkenkohl“ bzw. „Birkenwerk“ in einem Rechnungsbericht des Eschweiler Bergvogtes und Bergmeisters Thomas Borcken im Jahre 1581.

1803 belehnte Napoléon Bonaparte die Familie Wültgens mit dem ganzen Eschweiler Kohlberg sowie insbesondere den Gruben „Centrum“ und „Birkengang“. Bergwerksdirektor war Ingenieur Johann Heinrich Graeser. 1812 wurde ein durch Pferdegöpel betriebener Schacht, der die alte Handhaspel ersetzt, neu hergerichtet und bis auf 125 Meter Teufe ausgebaut, wo sich das von Südwest nach Nordost verlaufende Flöz „Großkohl“ zwischen den Flözen „Krebs“ und „Breitgang“ befand. Die für den Eschweiler Raum große Mächtigkeit dieses Flözes ließ einen ertragreichen Abbau erwarten, jedoch reichte die verfügbare Pumpenleistung zur Entwässerung der Grube nicht aus, und 1816 wurde der Betrieb nach einem außergewöhnlich nassen Sommer ganz eingestellt.

1817 wurde jedoch ein neuer Wasserhaltungsschacht abgeteuft, wobei über den „Göpelschacht“ weiter gefördert wurde. Mit dem Bau des Schachtes „Christine“ für die Flöze „Kleinkohl“ und „Großkohl“ wurde 1834 begonnen und die 40-PS-Dampfmaschine des Schachts „Neugroßkohl“ der „Grube Centrum“ installiert. 1841 waren ihre Kohlevorräte der bei 138 m angesetzten Sohle erschöpft. 1847 scheiterte an wiederum außerordentlich starken Wasserzugängen ein Versuch, weitere Kohlevorräte für die benachbarte Zinkhütte Birkengang zu erschließen, 1855 jedoch gelang ein zweiter. Im selben Jahr sind in der Grube 302 Bergarbeiter beschäftigt. 1857 wurde mit dem Bau des Schachtes „Mathias“ begonnen, durch den 1862 bei 183 m ein Durchschlag zum Abbaubetrieb des Schachtes „Christine“ erfolgte. 1865 förderte die Grube 17.189 Zentner Kohle (rund 860 t) und lag damit deutlich hinter der „Grube Centrum“ mit 3.640.576 Zentnern und den Gruben „Atsch“ und „Propstei“.

Das Ende des Bergwerks

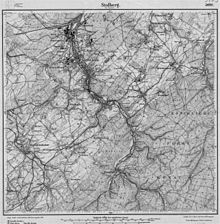

Nach dem Abbau der Flöze wurde die Grube „Birkengang“ zusammen mit dem Schacht „Kronprinz“ der Grube „Centrum“ 1883 aufgegeben – als vorletzte Grube in der von 1870 bis 1891 andauernden Stilllegungswelle. In einer Karte von 1910 sind sieben Gruben im Bereich des Eschweiler Stadtwaldes sowie die „Grube James“ als aufgegeben eingezeichnet. Das Grubengelände befand sich nordnordwestlich der gleichnamigen Zinkhütte.

Die „Birkengangstraße“ an der Donnerbergkaserne und das 1935 zu Stolberg gekommene Stadtviertel Birkengang sind nach der Grube benannt.

Literatur

- Eschweiler Geschichtsverein, Schriftenreihe Band 14, Eschweiler 1993

- Kauling, G. u. Oedinger H.-L., Kohle und Eisen im Inderevier, Lehrstuhl für Planungstheorie an der RWTH Aachen und EGV, Aachen 1989 (erwähnte Karte ist Bild 113 auf Seite 98)

- Kohlhaas, Anton, Geschichte des Steinkohlenbergbaus im heutigen Stadtgebiete von Stolberg (Rhld.). Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde Bd. 12, Stolberg 1965.

Siehe auch

Gruben und Zechen des Eschweiler BergwerksvereinsAdolf | Anna | Atsch | Aue | Birkengang | Carl Alexander | Centrum | Christine | Cornelia | Emil Mayrisch | Erin | Gouley | Graf Schwerin | Ichenberg | Laurweg | Lothringen | Maria | Nordstern | Propstei | Reserve | Sophia-Jacoba | Voccart | Westfalen | Wilhelm

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Birkengang — Stadt Stolberg (Rhld.) Koordinaten … Deutsch Wikipedia

Grube Centrum — Die Grube Centrum oder Zentrum oder Vereinigte Centrum das bedeutendste und mit Abstand ergiebigste Steinkohle Bergwerk im Eschweiler Kohlberg mit neun Förder und sechs Kunstschächten. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte der Grube 2 Die Schächte 3… … Deutsch Wikipedia

Grube Sophia Jacoba — Fördergerüst von Schacht 3 (Industriedenkmal) Die Zeche Sophia Jacoba in Hückelhoven Ratheim gehörte zum Aachener Steinkohlenrevier und förderte von 1914 bis zu ihrer Stilllegung im Jahre 1997 Anthrazit Steinkohle. Sie galt ab 1960 und bis zur… … Deutsch Wikipedia

Grube Adolf — Abbau von Steinkohle Abbautechnik Untertagebau Größte Tiefe 800 m Förderung/Jahr 939.705 t Betreibende Gesellschaft Eschweiler Bergwerksverein … Deutsch Wikipedia

Grube Laurweg — Grube Laurweg, 1909 Die Grube Laurweg war ein Steinkohlenbergwerk in Kohlscheid im Aachener Revier im westlichen Nordrhein Westfalen. Die Grube wurde zunächst von der Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbau im Wurmrevier und ab 1907 vom… … Deutsch Wikipedia

Grube Carl Alexander — Abbau von Steinkohle Abbautechnik Eisenbahn Förderung/Gesamt 54 Millionen t Betreibende Gesellschaft Röchling; Sociéte des Aciéries Beschäftigte 3.600 … Deutsch Wikipedia

Grube Maria — war eine 1848 von dem Bergmeister Eduard Honigmann, dem Friedensrichter Friedrich Boelling und dem Textilfabrikanten Leopold Schoeller gegründete Steinkohlenzeche auf dem Gebiet von Hoengen (heute Stadt Alsdorf im damaligen Kreis Aachen). Den… … Deutsch Wikipedia

Grube Atsch — Übrig gebliebener Teil der Gebäude der ehemaligen Grube, heute Wohnhaus (2011) Die Grube Atsch ist ein ehemaliges Steinkohlebergwerk im westlichen Teil des Indereviers bei der Ortschaft Atsch an der Grenze zwischen „Münsterkohlberg“ und… … Deutsch Wikipedia

Grube Gouley — Die Grube Gouley war ein Bergwerk in Morsbach, einem Stadtteil von Würselen. Sie gehörte zu den ältesten Gruben des Aachener Steinkohlenreviers und förderte bis 1969 Steinkohle. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Spuren 3 Literatur … Deutsch Wikipedia

Grube Reserve — Die Grube Reserve war ein Steinkohlebergwerk zwischen den Eschweiler Stadtteilen Bergrath und Nothberg. 1833 erwirbt Christine Englerth eine rund 2.500 Hektar große Konzession auf die Steinkohleablagerungen der Orte Eschweiler, Frenz, Inden,… … Deutsch Wikipedia