- Mariae Namen (Hanau)

-

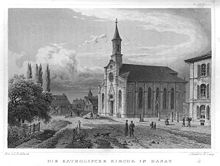

Die katholische Stadtpfarrkirche Mariae Namen ist die älteste römisch-katholische Kirche und Kirchengemeinde in Hanau.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Das Kirchengebäude wurde in den Jahren 1842–1850 mit einer Bauunterbrechung von 1843–1848 in neugotischem Stil errichtet. Die ursprüngliche Front wurde weitgehend durch den Wechsel von dunklen und roten Lagen aus Sandstein gestaltet und imitierte damit die von der Romanik bis in die Renaissance in Italien verwendeten polychromen Inkrustations-Fassaden. Architekten waren Julius Eugen Ruhl und J.C. Stawitzs. Es war das erste römisch-katholische Kirchengebäude in der Stadt nach der Reformation. Baugrundstück war der ehemalige Obstgarten der Grafen von Hanau, der Bangert, die ursprüngliche Adresse und im Volksmund auch heute noch: „Im Bangert“, auch wenn die offizielle Anschrift heute Theodor-Weidner-Platz lautet.

Nachdem die Grafschaft Hanau Ende des 16. Jahrhunderts unter Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg letztlich die reformatorische Variante der Reformation angenommen hatte, mussten auch alle Untertanen diese Konfession annehmen, denn es galt: cuius regio, eius religio. Erst ab 1787 erlaubte der damalige Landesherr, Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel den Gläubigen römisch-katholischer Konfession Gottesdienste abzuhalten. Das geschah zunächst in einem kleinen Betsaal in der Gärtnerstraße. 1809 wurde der römisch-katholischen Gemeinde Hanaus die Hospitalkirche zur Verfügung gestellt.[1] Ob sie die Hospitalkirche aber genutzt hat, scheint zweifelhaft, da der römisch-katholische Gottesdienst auch 1811 noch in der Gärtnerstraße stattfand.[2] Ab 1842 wurde damit begonnen, die erste eigene Kirche zu errichten. Die Baugeschichte war schwierig: Ursprünglich plante Julius Eugen Ruhl eine dreischiffige Basilika. Den halbfertigen Bau beschädigte 1848 jedoch ein Sturm, woraufhin die Pläne geändert und durch J.C. Stawitzs eine kostengünstigere Hallenkirche errichtet wurde.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche in den Luftangriffen auf Hanau erneut teilzerstört. Die heutige Kirche ist ein modernisierter, vereinfachter Wiederaufbau aus dem Jahr 1952 durch Albert Boßlet, dem der Historismus offensichtlich sehr fremd war. Der gestreiften Fassade lagerte er eine nüchtern-sachliche Fassade vor, die das ursprüngliche Streifenmuster nahezu vollständig verbirgt.

1981 wurde die heutige Kassettendecke eingebaut und die Verglasung im Kirchenschiff erneuert. 1999 wurde eine neue Sakristei in modernem Stil angefügt, die sich stockwerkshoch außen um den gesamten Chor legt.

Die Kirche ist ein Kulturdenkmal aufgrund des Hessischen Denkmalschutzgesetzes aus künstlerischen, geschichtlichen und städtebaulichen Gründen.[3]

Orgel

Die große, symphonisch-romantische Orgel wurde 1989 von der Orgelbaufirma Gebrüder Oberlinger (Windesheim) erbaut. Das Instrument hat 56 Register auf vier Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen elektrisch. Das Instrument dient insbesondere auch zu Konzertzwecken.[4]

I Grand Orgue C–g3

1. Montre 16' 2. Bourdon 16' 3. Montre 8' 4. Bourdon 8' 5. Flûte harmonique 8' 6. Gambe 8' 7. Prestant 4' 8. Flûte 4' 9. Doublette 2' 10. Cornet V 8' 11. Fourniture IV 22/3' 12. Mixtur V 11/3' 13. Bombarde 16' 14. Trompette 8' 15. Clairon 4' II Positif C–g3 16. Bourdon 8' 17. Salicional 8' 18. Prestant 4' 19. Flûte 4' 20. Nasard 22/3' 21. Doublette 2' 22. Tierce 13/5' 23. Langot 11/3' 24. Cymbale IV 1' 25. Trompette 8' 26. Cromorne 8' III Récit C–g3 27. Bourdon 16' 28. Principal 8' 29. Bourdon 8' 30. Gambe 8' 31. Voix céleste 8' 32. Prestant 4' 33. Flûte octaviante 4' 34. Octavin 2' 35. Cornet III 22/3' 36. Plein jeu V 2' 37. Basson 16' 38. Trompette harm. 8' 39. Hautbois 8' 40. Voix humaine 8' 41. Clairon 4' Tremulant IV Chamades C–g3 42. Chamade 16' 43. Chamade 8' 44. Chamade 4' Pédale C–f1 45. Soubasse 32' 46. Montre 16' 47. Violon 16' 48. Soubasse 16' 49. Flûte 8' 50. Violoncelle 8' 51. Bourdon 8' 52. Prestant 4' 53. Flûte 4' 54. Bombarde 16' 55. Trompette 8' 56. Clairon 4' - Koppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P

- Spielhilfen: 256-fache Setzeranlage, Crescendowalze.

Glocken

Die Stadtpfarrkirche Mariae Namen besitzt das größte und umfangreichste katholische Geläute und gleichzeitig das Tontiefste Geläute neben der Marienkirche der Stadt Hanau. Das Geläute wurde in verschiedenen Abschnitten vervollständigt, zuletzt 1995 zum 50. Jahrestag der Zerstörung Hanau am 19. März 1945, am Heiligen Josephstag durch die besonders wohlklingende große Glocke Gloria Dei. Das Gesamtgeläute erklingt nach dem Salve Regina erweitert mit Oberoktave, das in dieser Tonlage nur selten in Deutschland anzutreffen ist. Ein beeindruckender Klang der besonders zu erwähnen ist, wenn an einem Hochfest die große Glocke über die Dächer der Stadt Hanau erklingt.

Daten

Nr.

Name

Funktion (Solo)

Gießer, Gussort

Gussjahr

Gewicht

(kg)Durchmesser

(mm)Nominal

(HT-1/16)1 Gloria Dei - Zur Ehre Gottes Festtagsglocke (Vorzeichen), Tod eines Papstes, Bischof oder Geistlichen Glockengießerei Albert Bachert, Heilbronn 1994 2730 1670 h0 +7 2 Salvator mundi - Erlöser der Welt Sterbestunde Jesus (Freitags 15:00 Uhr) Eifeler Glockengiesserei Hans-August Mark, Brockscheid 1980 1250 1240 dis1 +6 3 Salve regina mater misericordiae - Sei gegrüßt, Königin, Mutter der Barmherzigkeit Angelus, Wandlung Eifeler Glockengiesserei Johannes Mark, Brockscheid 1971 750 1050 fis1 +10 4 Sursum corda - Empor die Herzen Messglocke (Vorzeichen) Glockengießerei Alfred Bachert, Bad Friedrichshall-Kochendorf 1970 500 920 gis1 +10 5 Sancti angeli custodes - Heilige Schutzengel Taufglocke Glockengießerei Albert Bachert, Heilbronn 1994 401 841 ais1 +7 6 Requiescant in pace - Sie mögen ruhen in Frieden Totenglocke (Gemeindemitglieder) Glockengießerei Heinrich Ulrich, Apolda 1925 260 760 his1 +4 Läuteordnung

Zu den verschiedenen Zeiten und Anlässen des Kirchenjahres ertönen in der Läuteordnung festgelegte Motive. Das Liturgische Läuten dient dazu um ein besseres Verständnis zu den verschiedenen Jahreszeiten im Kirchenjahr wie Advent-, Weihnachts-, Fasten-, Osterzeit und im Kirchenjahr darzustellen. Außerdem kommen noch besondere Anlässe dazu.

Einzelnachweise

- ↑ Fried Lübbecke: Hanau. Stadt und Grafschaft. Köln, 1951, S. 367.

- ↑ Hanauer Geschichtsverein (Hrsg.): Mit Hebelius Potter rund um das alte Hanau - Eine Zeitreise zurück in das Jahr 1810. = Hanauer Historische Hefte 1. Hanau 2010, S. 34ff.

- ↑ Krumm, S. 180.

- ↑ Näheres zur [http(:)//www(.)oberlinger(.)de/orgeldetail/items/hanau-mariae-namen-44.html Oberlinger-Orgel]

Literatur

- Auth: Der Bau der ersten katholischen Kirche in Hanau. In: Hanau Stadt und Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus. Hanau 1954, S. 467-470.

- Caroline Krumm: Kulturdenkmäler in Hessen – Stadt Hanau = Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland – Kulturdenkmäler in Hessen. Wiesbaden 2006, S. 179f. ISBN 3-8062-2054-9.

- Fried Lübbecke: Hanau. Stadt und Grafschaft. Köln, 1951, S. 367ff.

Weblinks

- Literatur von und über Mariae Namen (Hanau) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Katholische Stadtpfarrei Mariae Namen Hanau

50.1356518.914854Koordinaten: 50° 8′ 8″ N, 8° 54′ 53″ OKategorien:- Kirchengebäude in Hanau

- Kirchengebäude im Bistum Fulda

- Marienkirche in Hessen

- Kulturdenkmal in Hanau

- Neugotisches Kirchengebäude in Hessen

- Hallenkirche

- Erbaut in den 1850er Jahren

- Disposition einer Orgel

Wikimedia Foundation.