- Aquae Helveticae

-

Aquae Helveticae war eine römische Siedlung (Vicus) auf dem heutigen Stadtgebiet von Baden in der Schweiz. Sie entstand kurz nach 14 n. Chr., als Legionäre des fünf Kilometer entfernten Lagers Vindonissa (heute Windisch) die Thermalquellen am Fluss Limmat zu nutzen begannen und Thermen errichteten. Um die Thermen herum entstand eine Händler- und Handwerkersiedlung, die etwa bis zu Beginn des 5. Jahrhunderts Bestand hatte.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Nach dem Alpenfeldzug von Drusus und Tiberius besetzten die Römer im Jahr 15 v. Chr. das Schweizer Mittelland und errichteten kleinere Stützpunkte. Einer davon lag knapp fünf Kilometer westlich von Baden auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Windisch. Ab 14 n. Chr. begann die 13. Legion (Legio XIII Gemina), den Stützpunkt zu einem Legionslager namens Vindonissa auszubauen.

Die römischen Soldaten schätzten das 46,6° C warme Badener Thermalwasser, da sie diesem eine heilende Wirkung zuschrieben. An der Flussbiegung der Limmat, rund eine Stunde Fussmarsch vom Lager entfernt, errichteten sie Thermenanlagen. Unmittelbar westlich davon entstand um 25 n. Chr. auf dem flachen «Haselfeld» (nördlich des heutigen Bahnhofs) ein Vicus, der den Namen Aquae Helveticae («Helvetische Bäder») erhielt.[1] Wahrscheinlich befand sich an dieser Stelle schon zuvor eine helvetische Siedlung.

Einen Rückschlag erlitt Aquae Helvicae im Vierkaiserjahr 69 n. Chr. Die 21. Legion (Legio XXI Rapax), die den Gegenkaiser Vitellius unterstützte, führte eine Strafaktion gegen die mit Galba verbündeten Helvetier durch, nachdem diese eine Kurierabteilung überfallen hatten. Unter dem Kommando von Aulus Caecina Alienus verwüsteten und plünderten die Legionäre in einem weiten Umkreis um Vindonissa Gutshöfe und Siedlungen. Sie brannten Aquae Helveticae vollständig nieder und rieben die helvetische Miliz auf.[2] Nach Vespasians Machtübernahme und der Beendigung der Krise wurde an Stelle der 21. die 11. Legion (Legio XI Claudia) in Vindonissa stationiert, die beim Wiederaufbau mitbeteiligt war. In Aquae Helveticae, wo zuvor nur Holzbauten standen, wurden die Häuser in Stein neu errichtet.

Das Militär zog im Jahr 101 aus Vindonissa ab, wodurch der Wohlstand der Siedlung etwas abnahm. Doch ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts begann im Bereich des Handwerks eine Blütezeit. Namentlich bekannt sind der Töpfer Reginus und der Bronzeschmied Gemellianus, deren Produkte weit über die Region hinaus Abnehmer fanden. In diese Zeit fällt auch der Bau eines Isis-Tempels.

Zwischen 259 und 270 führten die Alamannen zahlreiche Überfälle und Plünderungszüge durch. Die Einwohnerzahl und der Umfang der Siedlung gingen stark zurück, da die Bevölkerung vertrieben wurde und das römische Militär wegen des zwischenzeitlichen Rückzugs über die Alpen keinen Schutz bieten konnte. Ein im Jahr 275 errichteter Leugenstein, Reste von Befestigungsanlagen und zahlreiche Münzen aus dem 4. Jahrhundert lassen darauf schliessen, dass der Ort auch in der Spätantike bewohnt war, aber bedeutend kleiner war als zuvor. Im ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts zogen die Römer endgültig ab.

Siedlung

Der von Römern und Helvetiern bewohnte Ort lag am Schnittpunkt bedeutender Verkehrsverbindungen. Durch den Ort führte die Römerstrasse von Augusta Raurica (Augst) über Vindonissa (Windisch) und Vitudurum (Oberwinterthur) nach Brigantium (Bregenz). Vor der Holzbrücke über die Limmat (ungefähr am Standort der heutigen Schiefen Brücke nach Ennetbaden) bog eine Strasse ab, die dem linken Flussufer entlang nach Turicum (Zürich) folgte und anschliessend zu den Alpenpässen in Graubünden führte.

Aquae Helveticae war eine wohlhabende Händler- und Handwerkersiedlung. Die 5 bis 6 Meter breiten Strassen im Innerortsbereich wiesen einen für damalige Verhältnisse sehr hohen Ausbaustandard auf.[3] Häuser mit Laubengängen (Portiken) säumten die Strassen. An die Laubengänge schlossen sich Läden und Werkstätten an, weiter hinten Wohnräume und Hinterhöfe. Die Gebäude an der Abzweigung (im Bereich des heutigen Kurparks) waren besonders repräsentativ und wiesen villenähnliche Grundrisse auf.[4]

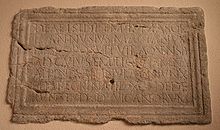

Die grosse Anzahl gefundener Waffen und Rüstungsteile deutet darauf hin, dass der Ort unter militärischer Verwaltung stand. Der Standort der öffentlichen Gebäude ist bis heute nicht bekannt, nur die Existenz eines Isistempels konnte anhand einer Inschrift nachgewiesen werden. Beim Neubau des «Stadhofes» kam 1967 ein Teil der bis dahin unentdeckten Thermenanlagen zum Vorschein: Zwei marmorverkleidete Badebecken mit einer Fläche von 5x11 m bzw. 7x15 m, dazwischen vier kleine Wannen. Das Wasser gelangte über eine 50 m lange Leitung von einer der Quellen in eine Apsis. Grabungen im Jahr 2008 ergaben, dass sich die Siedlung auch auf die gegenüberliegende Seite der Limmat erstreckte, auf das Gebiet der Gemeinde Ennetbaden. Um 120 n. Chr. entstand dort nach dem Brand eines Handwerkerviertels ein repräsentativer Terrassenbau, der ungewöhnlich luxuriös mit Freskenmalereien, Mosaiken, marmorverkleideten Wänden und Fussbodenheizungen ausgestattet war; auch Teile des Mobiliars blieben erhalten.[5]

Literatur

- Martin Hartmann, Hans Weber: Die Römer im Aargau. Verlag Sauerländer, Aarau 1985, ISBN 3-7941-2539-8, S. 161–164.

- Otto Mittler: Geschichte der Stadt Baden – Band I: Von der frühesten Zeit bis um 1650. Verlag Sauerländer, Aarau 1962, S. 17–36.

Einzelnachweise

- ↑ Maximilian Ihm: Aqua, Aquae 46). In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band II,1, Stuttgart 1895, Sp. 301.

- ↑ Tacitus, Historien I, 67.

- ↑ Römische Strasse beim Badener Kurtheater, Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, 3. Oktober 2007

- ↑ Archäologische Grabungen beim Kurtheater – Auf den Spuren von Aquae Helveticae, Kantonsarchäologie Aargau, 2007

- ↑ Luxuriöses Bad aus der Römerzeit freigelegt, Neue Zürcher Zeitung, 8. Dezember 2008

47.4798.3097Kategorien:- Römischer Vicus

- Römisches Bad

- Archäologischer Fundplatz in der Schweiz

- Geographie (Kanton Aargau)

- Geschichte (Kanton Aargau)

- Kulturgut von nationaler Bedeutung im Kanton Aargau

- Baden AG

Wikimedia Foundation.