- Tauchmedizin

-

Die Tauchmedizin ist ein Teilgebiet der Arbeitsmedizin und der Sportmedizin und eine zentraler Teil der Tauchausbildung. Sie befasst sich mit der medizinischen Forschung zu Fragen des Tauchens, der Vorbeugung und Behandlung von Tauchunfällen sowie der Tauchtauglichkeit. Dies beinhaltet die Wirkung von Gasen unter erhöhtem Druck auf den menschlichen Körper, die Erkennung und Behandlung von Verletzungen oder Vergiftungen die sich im Wasser ereignen, sowie die Zusammenhänge zwischen der gesundheitlichen Verfassung eines Tauchers und seiner Sicherheit. Daneben gibt es eine relevante psychologische Seite der Tauchmedizin. Bei Tauchunfällen können häufig mehrere Traumata gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig beeinflussen.[1]

Inhaltsverzeichnis

Überdruckmedizin

Hauptgebiet der Tauchmedizin ist die Überdruckmedizin (Hyperbarmedizin). Sie befasst sich mit den Folgen der veränderten physikalischen Gegebenheiten, der ein Taucher unter Wasser ausgesetzt ist. Die Dekompressionskrankheit und das Barotrauma sind die häufigsten Traumata bei verunfallten Tauchern.

Dekompressionskrankheit

Durch den erhöhten Umgebungsdruck, gehen größere Mengen der im Atemgas enthaltenen Inertgase (je nach Atemgas Stickstoff, Helium, Neon oder Argon) im Körper in Lösung als bei Normaldruck. Beim Auftauchen vermindert sich der Druck (Dekompression); geschieht dies zu schnell, perlen die Gase im Körper aus. Die dadurch entstehenden Geweberisse und Gasembolien führen zur Dekompressionskrankheit (DCS). Die Symptome reichen von harmlosen Beschwerden wie Juckreiz der Haut (Taucherflöhe) über Bewusstseinsstörungen und Lähmungen bis zum Tode. Auch chronische Schäden bei Berufstauchern sind möglich. Therapiert wird zunächst mit der möglichst schnellen Gabe von reinem Sauerstoff.[2][1] Wenn nötig wird der Patient in einer Dekompressionskammer dem ursprünglichen, erhöhten Druck ausgesetzt. Der Druck wird dann langsam vermindert, so dass die in Lösung gegangenen Gase über die Lunge abgeatmet werden können.

→ siehe auch: Hyperbare Oxygenierung

Toxische Wirkungen von Atemgasen

Unter erhöhtem Druck verändert sich die biologische Wirkung der Gase der natürlichen Atemluft. Stickstoff entwickelt eine narkotische Wirkungen und kann den sogenannte Tiefenrausch verursachen. Sauerstoff wird in hohen Konzentrationen bzw. unter hohem Druck giftig und kann im Rahmen von Tauchgängen vor allem zentralnervöse Symptome (Tunnelblick, Ohrgeräusche, Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, Persönlichkeitsveränderungen, Erregung, Angst, Verwirrtheit, Krämpfe) auslösen (Sauerstoffvergiftung).[3] Entsprechend befasst sich die Tauchmedizin auch mit Gasgemischen für den Einsatz in unterschiedlichen Tiefen und für unterschiedliche Dauer der Tauchgänge bis hin zu einer Dauerversorgung von Unterwasserhäusern mit Atemgasgemischen, die Anteile des rasch diffundierenden Heliums, oder anderen Edelgase wie Argon als Stickstoffersatz enthalten.

Barotrauma

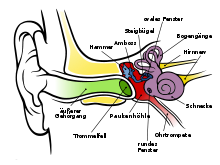

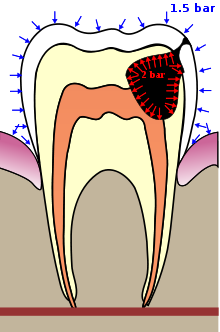

Der Druck in den luftgefüllten Körperhöhlen (Lungen, Mittelohr, Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlen) muss sich beim Tauchen den veränderten Druckverhältnissen der Umgebung anpassen (Gesetz des Boyle-Mariotte).

Kann sich beim Abtauchen (Kompression) der Druck im Mittelohr nicht über die Ohrtrompete (Tuba auditiva) anpassen (fehlender Druckausgleich), wölbt sich das Trommelfells einwärts. Es kann dabei einbluten oder auch einreissen. Im Rahmen der Druckminderung beim Auftauchen (Dekompression) dehnt sich die Luft aus. Kann der Druck aus der Lunge nicht entweichen (wegen einem Stimmlippenkrampf oder Luftanhalten beim Aufstieg), kann es zum einem Einriss der Lunge (Lungenriss) mit evtl. nachfolgender Luftembolie kommen, was tödlich enden kann. Neben den physiologischen luftgefüllten Höhlen des Körpers können beispielsweise auch Lufteinschlüsse unter Zahnfüllungen oder in kariösen Zähnen Beschwerden bereiten.[4] Seltener ist ein Barotrauma der Haut, das zum Beispiel durch die Naht eines Trockentauchanzug entstehen kann, die vom Umgebungsdruck lange eine Stelle komprimiert. Die Behandlung von Barotraumta ist vielfältig: Sie reicht von der einfachen Verordnung von Tauchverboten, über die medikamentöse Behandlung, oder das Austauschen von Zahnfüllungen, bis zu aufwändigen operativen Eingriffen im Schädel- oder Thoraxbereich.[4] Als sinnvolle Notfallmaßname bei Barotraumata der Lunge wird empfohlen, reinen Sauerstoff zur Atmung zu geben.[1]

Tauchtauglichkeit

Die körperliche Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für das Tauchen. Deshalb verlangen viele Tauchschulen und Verbände eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung, bevor sie einen Sporttaucher zu einem Tauchkurs zulassen. Nicht selten wird auch auf Tauchbooten und Tauchbasen eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung verlangt, die nicht älter als zwei bis drei Jahre sein sollte und ab dem 40. oder unter dem 18. Lebensjahres, jährlich durchgeführt werden sollte.[5] Für professionelle Taucher ist die Tauchtauglichkeitsuntersuchung gesetzlich geregelt und muss jährlich erfolgen. Auch nach einem überlebten Tauchunfall sollte die Tauchtauglichkeit von einem Tauchmediziner erneut beurteilt werden.[1]

Die Tauchtauglichkeitsuntersuchung dient der Prävention von Tauchunfällen und sollte im Eigeninteresse eines jedes Tauchers liegen. Durch die Untersuchung hat der Arzt die Möglichkeit, einem Taucher klar zu machen, wo seine Einschränkungen liegen oder dass das Tauchen für ihn ein zu großes Risiko darstellt.Der Taucharzt klärt dabei im Gespräch oder durch einen Fragebogen die folgenden Punkte:[6][1]

- Ist der Patient rein körperlich fähig weitere Strecken zu schwimmen?

- Kann der Patient angemessen und klar mit Mitmenschen kommunizieren?

- Weist er den nötigen Grad an mentaler Reife und Eigenverantwortung auf?

- Gibt es Gründe warum eine plötzliche Bewusstseinstrübung oder Orientierungsstörung zu erwarten ist?

- Gibt es Gründe, dass plötzliche Panik entstehen könnte?

- Gibt es körperliche Ursachen die ein Barotrauma begünstigen könnten?

- Könnten Suchtmittel eine Beeinträchtigung der Tauchtauglichkeit darstellen?[7]

- Hat der Patient eine Krankheit oder Veranlagung, die durch das Tauchen verschlimmert werden können?

Der Arzt untersucht bei der Tauchtauglichkeitsuntersuchung neben dem Allgemeinzustand im Wesentlichen folgende Bereiche:[8][1]

- Herz (Blutdruck, Puls, Auskultation).

- Lunge (Auskultation, Lungenfunktionsuntersuchung).

- Ohren und Nebenhöhlen.

- Leistungsfähigkeit (Ruhe-/Belastungs-EKG)

- Bei stark übergewichtigen Personen können weitere Untersuchungen hinzu kommen, da starkes Übergewicht die Tauchtauglichkeit einschränken kann.

- Abhängig vom Alter, dem Gesamtzustand und den Untersuchungsbefunden können weitere, spezielle Untersuchungen wie Röntgenuntersuchung des Brustkorbs (Thorax), Ergometrie oder Laboruntersuchungen (Blutbild, Serum-Untersuchung, Blutsenkungsreaktion BSG, Urinuntersuchung) notwendig werden.[9]

Weitere medizinische Probleme

Neben den direkt durch das Tauchen gegebenen spezifischen Problemen gibt es andere Notfälle und medizinische Probleme die in den Bereich der Tauchmedizin fallen. Diese können sich je nach dem Ort und der Klimazone unterscheiden.

Wärmehaushalt

Ein weiteres wichtiges Arbeits- und Forschungsgebiet der Tauchmedizin befasst sich mit dem Wärmehaushalt (Thermoregulation) von Tauchern. Der menschliche Körper gibt mehr Wärme an ihn umgebendes Wasser ab, als an Luft, weshalb ein Taucher schnell auskühlt, wenn er sich nicht durch einen Tauchanzug schützt. Auch dann nimmt der Dämmeffekt mit zunehmender Tiefe durch Kompression des Anzugmaterials ab und kann selbst bei Verwendung eines Trockentauchanzugs nicht vollständig verhindert werden; es kann lediglich die Wärmeleitung (Konduktion), nicht aber der Wärmeverlust durch Wasserströmung (Konvektion) minimiert werden.[10]

Die Wärmeleitfähigkeit von Gasen nimmt mit ihrer Dichte zu. In der Tiefe atmet der Taucher komprimierte, also dichtere Luft, die in der Lunge erwärmt wird. Deshalb verliert er allein durch das Atmen mehr Wärme als über den Kontakt mit dem Umgebungswasser. Zusätzlich ist die eingeatmete Luft trocken und kalt, wegen der kurz zuvor erfolgten Druckentlastung bei der Entnahme aus der unter hohem Druck stehenden Flasche; die ausgeatmete Luft ist immer mit Wasserdampf gesättigt und hat eine Temperatur von 37 °C.[10] Dieser Effekt wird durch keine der üblichen Ausrüstungen von Sporttauchern ausgeglichen.[11] Mögliche Folgen sind, selbst in tropischen Gewässern, Krämpfe in den Gliedern und Unterkühlung (Hypothermie).[11]

Vergiftungen

In seinem Anzug ist dieser Taucher sicher vor Quallen-Stichen.

In seinem Anzug ist dieser Taucher sicher vor Quallen-Stichen.

Vergiftungen durch Nesseltiere, Seesterne, Seeigel, Kraken, giftige Fische oder Amphibien kommen vorwiegend in warmen Gewässern vor. Meist handelt es sich hierbei um Nervengifte, die abhängig vom Tier nur schmerzhaft oder auch tödlich sein können. Nur bei einigen Arten sind wirksame Gegengifte bekannt; manche Gifte sind sehr schnell wirksam, weshalb z. B. bei einer Vergiftung mit einer größeren Menge Nesselgift der Würfelqualle Chironex fleckeri nur sehr geringe Überlebenschancen bestehen.[12][13]

Weitere Probleme

Da beim Tauchen immer die Gefahr besteht, Wasser zu schlucken, sollte sich ein Tauchmediziner auch mit Krankheiten auskennen, die durch verunreinigtes Wasser entstehen. Zum Beispiel kann mit Kolibakterien belastetes Wasser schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen.

Weiterhin ist - insbesondere auf mehrtägigen Tauchbootreisen - in tropischen Klimazonen die Gefahr einer Wundinfektion auch bei kleinen Verletzungen erhöht sowie generell ein Infektionsrisiko mit Tropenkrankheiten[14] und die Gefahr eines Befalls mit Parasiten des Menschen[15] gegeben.

→ siehe auch: Tropenmedizin

Psychologie beim Tauchen

Taucher sind im Wasser vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die auch eine psychische Wirkung haben können. Durch beschränkte Sichtweite, niedrige Temperaturen, Strömung, bedrohlich empfundene Wassertiere oder nach Tauchunfällen kann ein Taucher psychische Probleme bekommen. Vielfach macht sich verunfallter Taucher oder sein Buddy Vorwürfe, da er anders gehandelt hatte, als er es lernte. Oft spielt auch unterdrückte Angst eine Rolle, die so stark werden kann, dass körperliche Symptome auftreten, wegen derer ein Tauchmediziner aufgesucht wird. In solchen Fällen ist der Tauchmediziner gefordert, dies zu erkennen und wenn nötig die Zusammenarbeit mit einem Psychologen zu veranlassen.[1] Muss ein Tauchmediziner einem Taucher aus medizinischen Gründen empfehlen, den Tauchsport aufzugeben, so können starke Emotionen oder auch das totale Ignorieren der Empfehlung die Folge sein, da nicht wenige Taucher zahlreiche Erinnerungen, Träume oder sogar einen ganzen Lebensentwurf mit dem Tauchsport verbinden.

Ausbildung

Die Richtlinien zur Führung der Zusatzbezeichnung Tauchmediziner, zur Aus- und Weiterbildung und zur Tauchtauglichkeitsuntersuchung werden in Deutschland durch die Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e. V. (GTÜM) herausgegeben.[16] In der Schweiz ist die Schweizerische Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin (SUHMS) zuständig[17], in Österreich die Österreichischen Gesellschaft für Tauch- und Hyperbarmedizin (ÖGTH).[18]

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g Tauchmedizin – ein Überblick (PDF), Dr. med. Peter Nussberger, Schweiz Med Forum 2007.7:990-993, zugegriffen: 17. Juni 2011

- ↑ Dekompressionskrankheit (PDF), todi.ch, zugegriffen: 20. März 2011

- ↑ Thomas Kromp, Hans J. Roggenbach, Peter Bredebusch: Praxis des Tauchens. 3 Auflage. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2008, ISBN 978-37688-1816-2.

- ↑ a b Barotrauma, todi.ch, zugegriffen: 20. März 2011

- ↑ Tauchtauglichkeit, GTÜM e. V. – Geschäftsstelle BG-Unfallklinik Murnau, zugegriffen: 17. Juni 2011

- ↑ Informationen rund um die Tauchtauglichkeit der GTÜM und ÖGTH.

- ↑ GTÜM/ÖGTH Untersuchungsbogen (PDF), GTÜM e.V. – Geschäftsstelle BG-Unfallklinik Murnau, zugegriffen am 17. Juni 2011.

- ↑ Die Tauchtauglichkeitsuntersuchung, www.tcneptun.ch, zugegriffen: 21. Juni 2011.

- ↑ Med. Vorsorgeuntersuchung von Sporttauchern der GTÜM und ÖGTH, S. 4.

- ↑ a b Claus-Martin Muth, Peter Rademacher: Kompendium der Tauchmedizin. 2. Auflage, Deutscher Ärzteverlag, 2006, ISBN 978-3-7691-1239-9, S. 13–14.

- ↑ a b Temperatur und Wärmeleitfähigkeit. Abgerufen am 19. Mai 2011.

- ↑ Peter J. Fenner: Dangers in the Ocean: The Traveler and Marine Envenomation. I. Jellyfish. Journal of Travel Medicine, 5(3): 135-141 1998 doi:10.1111/j.1708-8305.1998.tb00487.x

- ↑ Philipp Alderslade: The Cubozoan -- Chironex fleckeri.

- ↑ Walter Siegenthaler(Hrsg.): Siegenthalers Differentialdiagnose: Innere Krankheiten- vom Symptom zur Diagnose. 19. Auflage, Georg Thieme Verlag, 2005, ISBN 3-13-344819-6, S. 173–174.

- ↑ R. Marre(Hrsg.), Th. Mertens(Hrsg.), M. Trautmann(Hrsg.), W. Zimmerli(Hrsg.): Klinische Infektiologie: Infektionskrankheiten erkennen und behandeln. 2. Auflage, Urban&Fischer, Ulm/Stuttgart/Liestal 2008, ISBN 978-3-437-21741-8, S. 30

- ↑ Weiterbildungs-Richtlinien der GTÜM e. V. für tauch- & hyperbarmedizinische Qualifikationen von Ärzten, zugegriffen: 23. Juni 2011

- ↑ Kurse (englisch) SUHMS, zugegriffen: 23. Juni 2011

- ↑ Aus-/Weiterbildungsrichtlinien, ÖGTH, zugegriffen: 23. Juni 2011

Weblinks

- Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e. V. Deutschland

- Schweizerische Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin

- Österreichische Gesellschaft für Tauch- und Hyperbarmedizin

Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!

Wikimedia Foundation.