- Wittelsbacher Palais

-

Das Wittelsbacher Palais stand in München an der Nordost-Ecke von der Brienner Straße und der Türkenstraße. Heute steht an dieser Stelle ein Gebäude der BayernLB.

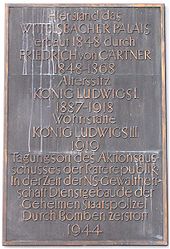

Der rote Backsteinbau wurde 1848 von Friedrich von Gärtner und Johann Moninger (Bauleitung) als Kronprinzenpalais für den späteren König Maximilian II. errichtet. 1848 bis 1868 war es Alterssitz von König Ludwig I., 1887 bis 1918 Wohnstätte König Ludwigs III. 1919 war es Tagungsort des Aktionsausschusses der Münchner Räterepublik. Am 5. April 1919 wurde im Wittelsbacher Palais von den Vertretern der SPD, USPD, dem Bayerischen Bauernbund und den Arbeiterräten die Ausrufung der Räterepublik beschlossen. Ab Oktober 1933 war es Hauptquartier der Gestapo und ab 1934/35 Gestapo-Gefängnis, in dem auch Sophie Scholl und Hans Scholl von ihrer Festnahme am 18. Februar 1943 bis zu ihrem Prozess am 22. Februar 1943 inhaftiert waren. 1944 wurde es von alliierten Bombern schwer beschädigt, jedoch erst 1964 ganz abgebrochen. Die Grünanlage auf der Ostseite des Oskar-von-Miller-Rings ist der letzte erhaltene Teil des Parks des Wittelsbacher Palais.

1984 wurde eine Gedenktafel angebracht. Diese befindet sich an der Ecke Brienner Straße/Türkenstraße.

Die beiden sitzenden Löwen zur Rechten und zur Linken am Portal des Wittelbacher Palais waren ebenso wie die Sockel aus Sandstein gefertigt. Sie wurden durch den Bildhauer Johann von Halbig im Auftrag Königs Ludwig I. gefertigt und 1909 durch den vom Obersthofmeisterstab beauftragten, aus Vilsingen stammenden Bildhauer Fidelis Enderle erneuert. Die acht Kubikmeter großen und 350 Zentner schweren verarbeiteten Blöcke waren aus Kirchheimer Muschelkalk.[1]

Einzelnachweise

- ↑ Ehrenvoller Auftrag für einen Vilsinger. In: Schwäbische Zeitung vom 25. Mai 2009

Weblinks

48.14416666666711.572222222222Koordinaten: 48° 8′ 39″ N, 11° 34′ 20″ OKategorien:- Palais in München

- Brienner Straße

- Ehemaliges Gebäude in München

- Erbaut in den 1840er Jahren

- Backsteinarchitektur

- Zerstört in den 1960er Jahren

- Wittelsbacher

Wikimedia Foundation.