- Zeche Caroline (Bochum)

-

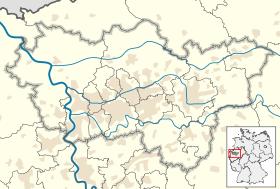

Zeche Caroline Abbau von Steinkohle Förderung/Jahr bis ca. 500.000 t Beschäftigte bis ca. 1000 Betriebsbeginn 1872 Betriebsende 1929 Nachfolgenutzung Konsolidierung in Großzeche Robert Müser Geografische Lage Koordinaten 51° 29′ 5″ N, 7° 16′ 13″ O51.4846433933337.2702240944444Koordinaten: 51° 29′ 5″ N, 7° 16′ 13″ O Lage Zeche CarolineStandort Bochum-Kornharpen Gemeinde Bochum Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Caroline ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Bochum-Kornharpen. Das Bergwerk war fast 70 Jahre, mit einigen kurzen Unterbrechungen, in Betrieb. Der Name "Caroline" leitet sich vermutlich von Friederika Caroline Amalie Müser ab, der Ehefrau von Friedrich Wilhelm Müser (Begründer der Harpener Bergbau AG), und Mutter des späteren Generaldirektors Robert Müser.

Inhaltsverzeichnis

Bergwerksgeschichte

1856 war der Teufbeginn des Schachtes Caroline 1. Der Schacht lag in der Berechtsame Vollmond, östlich der heutigen Kornhapener Straße zwischen den Eisenbahnen. Der Schacht befand sich 500 Meter östlich der Schachtanlage Prinz Eugen. 1857 wurde bei einer seigeren Teufe von 44 Meter (+67 m NN) das Karbon erreicht. Im Februar 1859 wurden die Teufarbeiten bei einer Teufe von 56 Metern wegen fehlender Geldmittel gestundet. Am 6. April 1870 wurde das Feld Caroline von der Berechtsame Vollmond abgetrennt und der Besitz wechselte zur Harpener Bergbau-AG. Das Ausrichten des Feldes erfolgte über die Zeche Prinz von Preußen. 1871 wurden die Teufarbeiten im Schacht Caroline 1 weiter fortgesetzt und bei 83 Meter die 1. Sohle angesetzt. 1872 wurde bei einer Teufe von 148 Metern die 2. Sohle angesetzt, im gleichen Jahr wurde mit dem Abbau begonnen.

Im Jahr 1873 wurde mit der Förderung im Schacht Caroline 1 begonnen, außerdem wurde die Kokerei in Betrieb genommen. 1874 wurde ein großer Feldesteil der Zeche Prinz von Preußen übernommen. 1875 wurde der Schacht Caroline 1 tiefer geteuft und 1876 bei einer Teufe von 206 Meter (−93 m NN) die 3. Sohle angesetzt. 1878 erfolgte auf der 3. Sohle der Durchschlag mit der Zeche Prinz von Preußen. Am 6. Juli 1881 ereignete sich übertage ein Brand, bei dem die Kohlenwäsche und das Fördergerüst in Mitleidenschaft gezogen wurden. Durch die Folgen des Brandes kam es zu einer dreimonatigen Betriebseinstellung. 1882 wurde ein eisernes Fördergerüst aufgestellt und der Schacht erneut tiefer geteuft. 1883 wurde bei 266 Meter (−150 m NN) die 4. Sohle und 1885 bei 351 Meter (−235 m NN) die 5. Sohle angesetzt.

1892 umfasst das Baufeld die Felder Harpen, Neumond und Sirius. Außerdem Feldesteile von Prinz von Preußen, Vollmond, Klothkamp und Caroline. Im Jahr 1894 erfolgt der Durchschlag mit dem Wetterschacht der Zeche Prinz von Preußen, über diesen Schacht werden auch die Abwetter der Zeche Caroline abgewettert. 1901 wurde mit dem Abteufen von Schacht 2 begonnen, der Schacht wurde neben Schacht 1 geteuft. 1903 erreichte der Schacht 2 die 5. Sohle. 1904 wurde im Schacht 2 bei einer Teufe von 463 Meter (−352 m NN) die 6. Sohle angesetzt und die Bergeförderung in Betrieb genommen. Im Jahr 1905 wurde eine Betriebsgemeinschaft mit der Zeche Prinz von Preußen geschlossen, die Kohlenförderung erfolgte über Schacht 2. Im darauffolgenden Jahr wurde die Kohlenaufbereitung der Zeche Prinz von Preußen übernommen. 1907 wird der Schacht 1 für beide Schachtanlagen als Wetterschacht eingesetzt.

Am 1. April 1910 wird eine Brikettfabrik in Betrieb genommen, die zur Jahresmitte 1915 wieder stillgelegt wird. Am 1. Januar 1921 wird die Zeche Prinz von Preußen übernommen. Der Schacht Oeynhausen reicht bei einer Teufe von 463 Metern bis zur 6. Sohle, der Wetterschacht reicht bei einer Teufe von 152 Metern bis zur 2. Sohle. 1924 wird die Brikettfabrik wieder in Betrieb genommen. Am 1. Juli 1927 ist Fördereinstellung auf Caroline, die Seilfahrt, die Förderung und der Tagesbetrieb erfolgen über den Standort Prinz von Preußen. Am 26. März 1926 wird die Kokerei stillgelegt. Im September 1927 die Brikettfabrik erneut stillgelegt. 1929 erfolgt der Durchschlag mit der Zeche Gustav Heinrich und am 1. Juli desselben Jahres konsolidiert die Zeche Caroline in die Großzeche Robert Müser.

Förderung und Belegschaft

Die ersten Förder- und Belegschaftszahlen stammen aus dem Jahr 1872, es wurden mit 260 Bergleuten rund 49.000 Tonnen Steinkohle gefördert. 1875 wurden mit 460 Bergleuten 109.340 Tonnen Steinkohle gefördert. 1880 wurden mit 304 Bergleuten 118.264 Tonnen gefördert. 1885 stiegen die Förderung und Belegschaftszahlen erneut an, es wurden mit 624 Bergleuten 149.990 Tonnen gefördert. Im Jahr 1900 nochmaliger Anstieg, mit 819 Bergleuten wurden 153.503 Tonnen Steinkohle gefördert. 1905 wurden mit 923 Bergleuten 167.491 Tonnen gefördert.

1910 wurden mit 956 Bergleuten 220.774 Tonnen gefördert. 1913 erneuter Anstieg der Zahlen, mit 1036 Bergleuten wurden 254.235 Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1915 sanken sowohl die Belegschaftszahlen als auch die Förderung, es wurden mit 705 Bergleuten 178.801 Tonnen gefördert. 1920 stieg die Belschaft auf 1055 Bergleute an, es wurden 193.909 Tonnen gefördert. Die höchste Belegschaftsstärke hatte das Bergwerk mit 1536 Bergleuten im Jahr 1925. In diesem Jahr wurden 376.118 Tonnen gefördert. 1926 wurden mit 1394 Bergleuten 418.394 Tonnen Steinkohle gefördert, dies war die höchste Förderung in der gesamten Bergwerksgeschichte. Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 1928, mit 953 Bergleuten wurden 282.827 Tonnen Steinkohle gefördert.

Spurensuche

Die Schachtanlagen der Zeche Caroline sind restlos verschwunden, da das Areal der einstigen Zeche heute zur Zentraldeponie Bochum gehört (deren Betriebsgebäude befinden sich an der Kornharpener Straße ungefähr dort, wo einst die Übertagesanlagen standen). Lediglich der Karolinenbach erinnert an den Standort des Bergwerks.

Literatur

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9

Weblinks

Wikimedia Foundation.