- Klaviersonate Nr. 5 (Beethoven)

-

Beethovens Sonate Nr. 5 c-Moll op. 10 Nr. 1 entstand in den Jahren 1796 bis 1798 und ist der Gräfin Anna Margarete von Browne gewidmet.

Nach Joachim Kaiser ist die sogenannte "kleine" c-Moll-Sonate ein zu Unrecht oft unterschätztes Werk, gerade ihre Kürze und Prägnanz verhinderten die Wertschätzung dieses "wüst genialen" Ausbruchs, Kaiser bewertet sie als zugespitzter und stürmischer als die "eindeutigere und selbstsicherere" Pathétique[1].

Inhaltsverzeichnis

Aufbau

- Erster Satz: Allegro molto e con brio, c-Moll, 3/4 Takt, 284 Takte

- Zweiter Satz: Adagio molto, As-Dur, 2/4 Takt, 112 Takte

- Dritter Satz: Finale, Prestissimo, c-Moll, alle breve, 122 Takte

1.Satz

Exposition

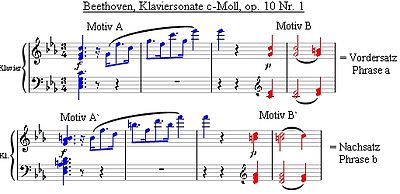

Die Exposition umfasst die Takte 1 bis 105. Sie besteht aus

- dem - mit seinem Beginn nebenstehend notierten - Hauptsatz (T. 1-30), der durch markant kadenzierende Fortissimo-Akkorde abgeschlossen wird und sich vom Folgenden durch eine eintaktige Generalpause (T. 31) abgrenzt,

- der Überleitung (T. 32-55), die anknüpfend an die aus Motiv A bekannte aufsteigende Sext g1 - es2 einen neuen lyrischen Gedanken entwickelt,

- dem Seitensatz (T. 56-86), bestehend aus dem Seitenthema (T. 56-63) und dessen Fortspinnung (T. 64-94). Die Takte 86 ff, die an das Motiv A des Hauptthemas anknüpfen, was eigentlich ein typisches Schlussgruppenmerkmal ist, können trotzdem auch noch zur Fortspinnung gerechnet werden, da erst in Takt 94 ein kadenzierender Abschluss erreicht wird,

- der Schlussgruppe (T. 95-105) , die ein Motiv der Überleitung aufgreift.

Durchführung

Die Durchführung beginnt mit Motiv A des ersten Themas in C-Dur, worauf das Motiv B in einem (zu c-Moll dominantischen) verminderten Septakkord endet, in dem dann auch das wiederkehrende Motiv A gespielt wird. Es erscheint wieder das Motiv B, das jetzt in einen zu f-Moll dominantischen verminderten Septakkord mündet, in dem anschließend das Motiv A erklingt. Zwei nach f-Moll kadenzierende Takte leiten über zu einer freien, jedoch rhythmisch und motivisch mit der Überleitung in der Exposition verwandten Episode, wobei die Oberstimme, die von Alberti-Bässen begleitet wird, oktavisch geführt wird, was ihr zu einer neuen Klangfarbe verhilft. Es folgt eine die Motivik der Episode fortspinnende modulatorische Passage, die ausgehend von f-Moll über b-Moll, Des-Dur und f-Moll zurück zur Tonika c-Moll führt.

Reprise

Der Anfang der Reprise entspricht genau dem der Exposition, wobei jedoch der ursprünglich 30 Takte umfassende Hauptsatz auf 21 Takte reduziert wird, indem der abschließende auf das Motiv A zurückgreifende Forte-Abschnitt weggelassen wird. Nach einer eintaktigen Generalpause erscheint der Überleitungsgedanke - statt im As-Dur der Exposition - nun in Ges-Dur und wird nach einer um eine Oktave höheren Wiederholung modulierend weitergeführt. In Takt 208 wird C-Dur erreicht, das zunächst als Dominante zu f-Moll behandelt wird, sich dann aber nach F-Dur wendet, in welcher Tonart auch in Takt 216 das Seitenthema erscheint. Diese für das Erscheinen des zweiten Themas in der Reprise ungewöhnliche Tonart wird durch eine in den Takten 230 - 233 erfolgende Modulation "korrigiert", nach der das 2. Thema jetzt - oktaviert und forte - orthodox in f-Moll auftritt. Genau wie zu Ende der Exposition werden nach dem 2.Thema und dessen Fortspinnung nun wieder Teile des Motivs A gespielt. Der Schluss ist bis auf die andere Tonart und kleinste Veränderungen identisch mit dem der Exposition, wobei hier die weiche (seufzerartige) Vorhalts-Endung der Exposition durch eine schlichte Tonika und zwei nachfolgende wuchtige Akkordschläge (Dominante-Tonika) ersetzt wird. Ungewöhnlich ist die Hinzufügung eines abschließenden mit Fermate versehenen Pausentaktes, durch den Beethoven wohl andeuten wollte, dass der zweite Satz erst nach gebührender Pause folgen solle.

2.Satz

Das dreiteilige Adagio (2/4-Takt, As-Dur) trägt liedhaften Charakter. Teil 1 umfasst die Takte 1 bis 44: eine einfache, ruhige Melodie wird im weiteren Verlauf immer wieder durch kurze Akzente im Forte und sich steigernde Verzierungen unterbrochen, in Takt 28ff verwendet Beethoven 64stel-Triolen, die selbst bei langsamstem Grundtempo noch extrem schnell sind, den Abschluss bildet eine Passage in Sechzehntel-Triolen. Nach einem Fortissimoakkord in Takt 45 wird nahezu der gleiche Ablauf in leicht gesteigerten Intensität wiederholt (Teil 2). Die Coda (Teil 3, ab Takt 91) nimmt das Thema erneut auf, es wird aber entgegen dem Verlauf der vorangegangenen Abschnitte rhythmisch, harmonisch und dynamisch immer weiter vereinfacht, in den letzten 5 Takten klingt der Satz in reinem As-Dur im pianissimo aus.

3.Satz

Das Finale (alla breve c-moll) ist als komprimierter Sonatenhauptsatz angelegt[2]. Das erste Thema prägt ein rhythmisch markantes Achtel-Motiv, das zweite Thema in Es-Dur tritt zunächst leicht und tänzerisch auf, im weiteren Verlauf der Exposition gewinnt jedoch der vorantreibende Charakter des ersten Themas wieder die Oberhand. Die äußerst knappe Durchführung (Takt 46–57) schließt mit einer Vorwegnahme des Hauptmotivs der 5. Sinfonie. Auf die Reprise (Takt 57–106) folgt eine kurze Coda: das zweite Thema erscheint nun in Des-Dur, das Tempo verlangsamt sich bis zum Adagio. Nach einer Fermate kehrt der Satz zum Anfangstempo zurück. Einem kurzen fortissimo-Ausbruch folgt eine synthetische Verschränkung der Anfangsmotive beider Themen, worauf die Sonate im piano ausklingt.

Einzelnachweise

Literatur

- Joachim Kaiser: Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten. Frankfurt am Main 1979

- Siegfried Mauser: Beethovens Klaviersonaten, 2. Auflage, München 2008

Siehe auch

Weblinks

Nr. 1 f-Moll op. 2 Nr. 1 | Nr. 2 A-Dur op. 2 Nr. 2 | Nr. 3 C-Dur op. 2 Nr. 3 | Nr. 4 Es-Dur op. 7 | Nr. 5 c-Moll op. 10 Nr. 1 | Nr. 6 F-Dur op. 10 Nr. 2 | Nr. 7 D-Dur op. 10 Nr. 3 | Nr. 8 c-Moll op. 13 (Pathétique) | Nr. 9 E-Dur op. 14 Nr. 1 | Nr. 10 G-Dur op. 14 Nr. 2 | Nr. 11 B-Dur op. 22 | Nr. 12 As-Dur op. 26 | Nr. 13 Es-Dur op. 27 Nr. 1 | Nr. 14 cis-Moll op. 27 Nr. 2 (Mondscheinsonate) | Nr. 15 D-Dur op. 28 (Pastorale) | Nr. 16 G-Dur op. 31 Nr. 1 | Nr. 17 d-Moll op. 31 Nr. 2 (Der Sturm) | Nr. 18 Es-Dur op. 31 Nr. 3 | Nr. 19 g-Moll op. 49 Nr. 1 | Nr. 20 G-Dur op. 49 Nr. 2 | Nr. 21 C-Dur op. 53 (Waldstein) | Nr. 22 F-Dur op. 54 | Nr. 23 f-Moll op. 57 (Appassionata) | Nr. 24 Fis-Dur op. 78 | Nr. 25 G-Dur op. 79 | Nr. 26 Es-Dur op. 81a (Les Adieux) | Nr. 27 e-Moll op. 90 | Nr. 28 A-Dur op. 101 | Nr. 29 B-Dur op. 106 (Große Sonate für das Hammerklavier) | Nr. 30 E-Dur op. 109 | Nr. 31 As-Dur op. 110 | Nr. 32 c-Moll op. 111

Wikimedia Foundation.