- Seedienst Ostpreußen

-

Der Seedienst Ostpreußen war zwischen 1922 und 1939 eine kombinierte Personen- und Frachtschiffverbindung des Deutschen Reiches.

Inhaltsverzeichnis

Politischer Hintergrund

Der Seedienst Ostpreußen wurde im Januar 1920 vom Reichsverkehrsministerium der Weimarer Republik eingerichtet, um die nach dem Ersten Weltkrieg zur Exklave gewordene Provinz Ostpreußen über die Ostsee an das Kernland des Deutschen Reiches anzubinden und den Landweg durch den Polnischen Korridor zu umgehen.

Nach dem Ersten Weltkrieg war der Reise-, Post- und Güterverkehr von und nach Ostpreußen durch Polen unsicher und beschwerlich. Bei Sperrungen des Eisenbahnverkehrs durch den Korridor blieben nur die Seereise nach Pillau oder Flüge nach Königsberg. Dort war 1921 der Flughafen Devau als erster Zivilflughafen Deutschlands fertig geworden.

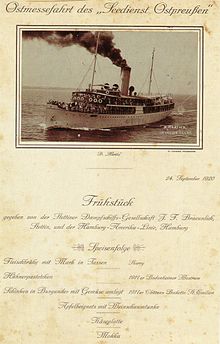

Zur Eröffnung der Deutschen Ostmesse reisten Reichspräsident Friedrich Ebert, Wirtschaftsminister Ernst Scholz (DVP) und andere Prominente aus Wirtschaft und Politik am 24. September 1920 mit dem MS Hertha nach Königsberg (Preußen).

Der Seedienst Ostpreußen wurde 1939 nach Beginn des Polenfeldzugs eingestellt.

„Der Seedienst Ostpreußen war eine politische Schiffahrtslinie, die nie Gewinn erzielte und doch florierte.“

– Kurt Gerdau

Route und Schiffe

Anfänglich wurde der Seedienst mit gecharterten Schiffen privater Reeder, wie zum Beispiel von Erich Haslinger betrieben, später wurden reichseigene Schiffe eingesetzt. Als erstes Schiff verließ am 30. Januar 1920 die Hörnum der HAPAG, ein ehemaliges Minensuchboot, den Hafen von Swinemünde in Richtung Pillau. Mit der Helgoland setzte die HAPAG ein weiteres gleichartiges Schiff ein. Die Stettiner Reederei Braeunlich beteiligte sich mit dem Dampfschiff Odin, der Norddeutsche Lloyd aus Bremen setzte ab Juni 1920 den Tender Gruessgott ein.

Zunächst verpflichteten sich HAPAG und Braeunlich zu wöchentlich vier Fahrten. Später verkehrten die Schiffe im Sommer täglich nach einem festen Fahrplan gegen Garantie für eine Mindestanzahl von Passagieren, im Winter vier- bis fünfmal pro Woche zwischen Pillau bzw. Zoppot und Swinemünde. Im Jahr 1927 wurde die Strecke nach Nord-Osten bis Memel und 1930 bis zum lettischen Libau verlängert. Ab 1933 fuhren die Schiffe im Westen bis Lübeck-Travemünde und ab 1934 bis Kiel.

Die anfangs eingesetzten Schiffe erwiesen sich als ungeeignet für die lange Fahrtzeit von 15 Stunden zwischen Swinemünde und Pillau. Die zu kleinen und wenig komfortablen Schiffe konnten mangels Schlafkabinen nicht für Nachtfahrten eingesetzt werden. Das Reichsverkehrsministerium kaufte daher mehrere Schiffe, die durch verschiedene Reedereien betrieben wurden: 1926 wurden die Preußen (Reederei Braeunlich) und die Hansestadt Danzig (Reederei Norddeutscher Lloyd in Bremen) in Dienst gestellt. 1935 folgte die Tannenberg (Reederei Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg). Der 1939 begonnene Bau der Marienburg wurde kriegsbedingt unterbrochen; 1950 wurde das Schiff in Wismar zum Passagier-Motorschiff fertiggebaut und fuhr dann in der Sowjetunion.

Die Preußen, Hansestadt Danzig und Tannenberg wurden im Zweiten Weltkrieg von der Kriegsmarine als Minenschiffe genutzt und sanken am 9. Juli 1941 in einem schwedischen Minenfeld.

Literatur

- Claus Rothe: Deutsche Seebäderschiffe. 1830 bis 1939. In: Bibliothek der Schiffstypen. transpress Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1989, ISBN 3-344-00393-3

- Kurt Gerdau: Seedienst Ostpreußen. Koehler, Herford 1990

Weblinks

Kategorien:- Geschichte der Seefahrt

- Schifffahrt (Preußen)

- Pommersche Geschichte

- Historische Behörde (Deutschland)

- Lübecker Geschichte (20. Jahrhundert)

- Schifffahrt (Ostsee)

- Lübecker Wirtschaftsgeschichte

Wikimedia Foundation.