- Sterndurchgang

-

Als Sterndurchgang (engl. star transit) wird in der Astronomie und Geodäsie die Passage eines Sterns durch das Gesichtsfeld eines Fernrohrs bezeichnet.

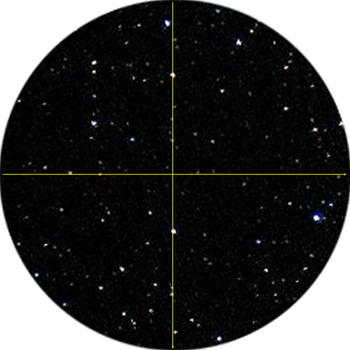

Das Bild zeigt zwei helle Sterne am beleuchteten Vertikalfaden (Bewegung nach rechts, Fernrohr-Vergrößerung etwa 10-fach): oben genau am Faden, unten gut 1 Sekunde nach dem Durchgang. Die zwei schwächeren Sterne links bewegen sich am Horizontalfaden entlang. Bei so schwacher Vergrößerung lässt sich die Durchgangszeit nur auf etwa 0,5 s genau messen, was rund 5 Bogensekunden entspricht.

Die Messung solcher Durchgänge durch ein Fadennetz ist die Basis vieler Methoden der Astrometrie und Astrogeodäsie – unabhängig davon, wie man die Durchgänge beobachtet:

- visuell (meist früher): Genauigkeit je nach Größe des Messfernrohrs 0,1" bis 2"; Zeitnehmung mit digitalen Stoppuhren auf etwa 0,05–0,2 Sekunden (siehe auch persönliche Gleichung)

- mit CCD- und anderen optoelektronischen Sensoren: wie oben, doch Zeit oft genauer

- halbautomatische Spezialgeräte: Fotografie oder Registriermikrometer, etwa 2 x besser als Nr. 1

- durch systematisches Abtasten bestimmter Himmelsbereiche: Astrometriesatelliten wie Hipparcos erreichen etwa 0,01".

Sterndurchgänge dienen auch noch für andere Zwecke, etwa

- zur Demonstration der Erddrehung im Planetarium oder in Volkssternwarten

- zur Bestimmung von Vergrößerung oder Gesichtsfeld von Teleskopen:

- die Sterne bewegen sich wegen der Erdrotation durch ein erdgebundenes Messgerät mit etwa 15" pro Sekunde Sternzeit:

- am Himmelsäquator mit 14,9590435"/s oder rund 1° in 4 min, und in einer bestimmten Deklination D um den Faktor cos(D) langsamer.

- Zur genauen Messung kleiner Winkel, etwa

- bei Doppelsternen für den gegenseitigen Abstand, oder

- für den Durchmesser von Planeten oder anderen Himmelskörpern.

- Beispielsweise benötigt Jupiter bei 45" Ø genau 3,0082 s, um einen Messfaden des Fadenkreuzes zu passieren.

- In der Astrophysik und Raumfahrt zur Bestimmung von Teilchengrößen, räumlichen Distanzen und Atmosphären, wenn beispielsweise ein Stern durch das Ringsystem des Saturn geht.[1]

Spezielle astrogeodätische Instrumente besitzen ein ganzes System von parallelen Messfäden – zum Beispiel hat das Ni2-Astrolab eine 20-fache Strichplatte. Wird nun ein Sterndurchgang durch dieses Netz beobachtet und der „Einzelfaden“ ist ± 0,1 s genau, dann ist der Mittelwert von 20 Fäden nach dem Gauß’schen Wurzelgesetz bereits 0,022 s (oder 0,3 ") genau. Auf diese Art konnte man schon vor 100 Jahren Sternpositionen präziser messen, als im Fernrohr ein enger Doppelstern zu trennen wäre. In den 1990ern waren für tausende Sterne des FK5 bereits ± 0,1" möglich.

Helle Sterne können mit einem guten Messfernrohr auch tagsüber beobachtet werden, was unter anderem für rasche Bestimmung der Lotabweichung oder für genäherte Ortsbestimmungen auf Expeditionen einsetzbar ist. Bei tiefblauem Himmel kommen hierfür einige hundert Sterne in Frage, in Stadtnähe etwa die 20–50 hellsten Stern 1. Größe.

Siehe auch

- Meridiankreis, Passageninstrument, Theodolit, Tachymetrie

- Winkelmessung, Genauigkeit, äußere Genauigkeit, Auflösungsvermögen

- Instrumentenfehler, Zielachse, Strich (Winkeleinheit)

Literatur

- Karl Ramsayer: Geodätische Astronomie. Handbuch der Vermessungskunde. Band IIa, J. B. Metzler, Stuttgart 1969, S. 900.

- Gottfried Gerstbach: Analyse persönlicher Fehler bei Durchgangs-Beobachtungen von Sternen. In: Geowiss. Mitteilungen der TU Wien. Band 7, Wien 1975, S. 51–102.

- Albert Schödlbauer: De Gruyter, Berlin/New York 2000, S. 634.

Einzelnachweise

- ↑ Sternbedeckungen November 2003 durch Saturn, Saturnringe und Titan.

Wikimedia Foundation.