- Madamenweg

-

Madamenweg Straße in Braunschweig Unterer Abschnitt des Madamenweges, Blick stadtauswärts in Richtung Westen. Basisdaten Ort Braunschweig Ortsteil Westliches Ringgebiet Hist. Namen Steinweg,

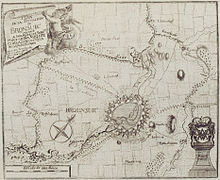

Herrschaftlicher WegAnschlussstraßen Am Hohen Tore, Raffturm, Hannoversche Straße (B 1) Querstraßen Wilhelmitorufer, Broitzemer Straße, Goslarsche Straße, Altstadtring, Melanchtonstraße, Gabelsbergerstraße, Pfingststraße, Kleine Kreuzstraße, Weinbergstraße, Schüßlerstraße, Dorntriftweg, An der Horst, Im Ganderhals, Strombeckstraße, Reuchlinstraße Bauwerke Raffturm, Bunker Madamenweg, Madamenweg 6a (Wohnhaus von Gustav Knuth), Okerbrücke Am Hohen Tore Nutzung Nutzergruppen Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr, ÖPNV Technische Daten Straßenlänge 4 km  Detail aus Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig, Blatt 49, (1832−1848)

Detail aus Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig, Blatt 49, (1832−1848)

Der Madamenweg ist eine etwa vier Kilometer lange Straße im Westlichen Ringgebiet der Stadt Braunschweig. Der Madamenweg erhielt seine heutige Benennung erst im späten 17. Jahrhundert. Die Umbenennung begann zunächst durch die ansässige Bevölkerung, die damit scherzhaft dem Umstand Rechnung trug, dass der damalige Braunschweigische Herzog, Rudolf August 1681, im Alter von 54 Jahren, in zweiter Ehe, die gerade erst 18-jährige bürgerliche Rosine Elisabeth Menthe, ehemalige Zofe seiner verstorbenen ersten Frau Christiane Elisabeth von Barby, heiratete. Da „Madame Rudolfine“, wie sie genannt wurde, oft diesen Weg nahm, um entweder zum Schloss, das ihr ihr welfischer Gemahl als Sommersitz zum Geschenk gemacht hatte, zu fahren oder von diesem in die Braunschweigische Residenz, den Grauen Hof, zurückzukehren, wurde die Straße im Volksmund bald „Damenweg“ oder „Madamenweg“ genannt.[1] Offiziell wurde die Bezeichnung „Madamenweg“ erst 1860 in das Braunschweiger Adressbuch aufgenommen.[2]

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Ursprünglich handelte es sich um eine Verbindung zwischen dem Hohen Tor und der alten Heer- und Handelsstraße, die seit dem Mittelalter Magdeburg, 85 km östlich von Braunschweig mit dem 45 km westlich der Stadt gelegene Hildesheim verband. Die Benennung „Madamenweg“ taucht erst ab ca. 1695 auf. Bis zu dieser Bezeichnung war es ein befestigter „Herrschaftlicher Weg“, der zwischen dem Schloss Vechelde bei Klein Gleidingen und dem Hohen Tor in Braunschweig verlief.[3] Stadtauswärts, direkt nach der Okerbrücke Am Hohen Tor, hieß die Straße „Steinweg“, da hier die Steine für die ersten Kirchen und Steinbauten der Stadt aus dem Steinbruch auf dem Lindenberg bei Steterburg herantransportiert wurden.[4]

Bauwerke

Nach 1860 wurde der Madamenweg chaussiert. Eines der ersten Gebäude, das errichtet wurde, war das Fachwerkhaus Madamenweg 163, in dem sich ein Handwerksbetrieb befand.[5] Bis um 1870 war die Straße jedoch noch weitgehend ohne weitere Bebauung. Erst in den Folgejahren siedelten sich u. a. weitere Handwerker an. Im Haus Madamenweg 6a (früher 4)[6] wohnte bis zu seinem 17. Lebensjahr der in Braunschweig geborene, spätere Schauspieler Gustav Knuth. Die Verbindung zwischen Madamenweg und Gebhard-von-Bortfelde-Weg wurde in Gustav-Knuth-Weg umbenannt. Nach 1889 folgte auf Grundlage des Ortsbebauungsplans von Stadtbaurat Ludwig Winter eine städtebauliche Bereinigung des Areals stadtauswärts vor dem Hohen Tor, indem u. a. als erstes Backsteingebäude eine noch heute vorhandene Polizeistattion erbaut wurde.[5]

Aufgrund der Zerstörungen durch die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkrieges ist die heutige Bebauung uneinheitlich. Fachwerkhäuser aus dem 19. Jahrhundert wechseln sich mit Backsteingebäuden aus dem 20. und Neubauten aus der Nachkriegszeit ab. Auffälligstes und größtes Gebäude ist heute ein 1941/42 für 1.500 Personen erbauter Luftschutzbunker auf dem Grundstück Madamenweg 130. Es handelt sich dabei um den größten in Braunschweig erbauten Bunker. Das Gebäude ist 48,90 m lang, 21,40 m breit und 13,00 m hoch.[7] Der Bunker diente nach Kriegsende bis zu seiner Schließung 1974 als Not- und Übergangsquartier für Ausgebombte, Obdachlose und Flüchtlinge.[8]

Impressionen

-

Madamenweg 6a (früher 4), hier wohnte Gustav Knuth bis zu seinem 17. Lebensjahr.

-

Polizeiwache der Polizeidirektion Braunschweig, erbaut um 1890

Literatur

- Wilhelm Bornstedt: Die Heer- und Handelsstraßen von Braunschweig über den Vechelder Damm nach Hildesheim und ihre Konkurrenzstraßen um 1400, In: Braunschweigisches Jahrbuch Band 52, 1971, Selbstverlag des Braunschweigischen Geschichtsvereins, Braunschweig 1970, S. 211–216

- Camerer, Garzmann, Schuegraf, Pingel: Braunschweiger Stadtlexikon, Braunschweig 1992, ISBN 3-926701-14-5

- Jürgen Hodemacher: Braunschweigs Straßen – ihre Namen und ihre Geschichten, Band 2: Okergraben und Stadtring, Cremlingen 1996, ISBN 3-927060-12-7

- Wolfgang Kimpflinger: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Baudenkmale in Niedersachsen, Band 1.2.: Stadt Braunschweig, Teil 2, Hameln 1996, ISBN 3-8271-8256-5

Einzelnachweise

- ↑ Wilhelm Bornstedt: Die Heer- und Handelsstraßen von Braunschweig über den Vechelder Damm nach Hildesheim und ihre Konkurrenzstraßen um 1400, S. 212

- ↑ Camerer, Garzmann, Schuegraf, Pingel: Braunschweiger Stadtlexikon, S. 150

- ↑ Wilhelm Bornstedt: Die Heer- und Handelsstraßen von Braunschweig über den Vechelder Damm nach Hildesheim und ihre Konkurrenzstraßen um 1400, S. 211

- ↑ Jürgen Hodemacher: Braunschweigs Straßen – ihre Namen und ihre Geschichten, Band 2: Okergraben und Stadtring, S. 204f

- ↑ a b Wolfgang Kimpflinger: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Baudenkmale in Niedersachsen, Band 1.2.: Stadt Braunschweig, Teil 2, S. 164

- ↑ Unvergessen in der Heimatstadt. Erinnerung an den Braunschweiger Volksschauspieler an dessen Wohnhaus am Madamenweg, Braunschweiger Zeitung vom 13. November 2008

- ↑ Wolfgang Ernst: ÜberLebensorte – Bunker in Braunschweig von der Planung bis zur Gegenwart, Braunschweig 2006, ISBN 3937664424, S. 107f

- ↑ Wolfgang Ernst: ÜberLebensorte – Bunker in Braunschweig von der Planung bis zur Gegenwart, S. 115

52.25944410.481728Koordinaten: 52° 15′ 34″ N, 10° 28′ 54″ O

Wikimedia Foundation.