- Tristan da Cunha (Insel)

-

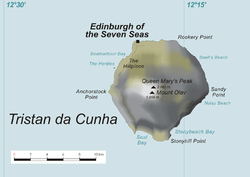

Tristan da Cunha Satellitenaufnahme von Tristan da Cunha Gewässer Atlantischer Ozean Inselgruppe Tristan da Cunha Geographische Lage 37° 7′ S, 12° 17′ W-37.111111111111-12.28752060Koordinaten: 37° 7′ S, 12° 17′ W Länge 12,2 km Fläche 98 km² Höchste Erhebung Queen Mary’s Peak

2.060 mEinwohner 284 (2008)

2,9 Einw./km²Hauptort Edinburgh of the Seven Seas Karte von Tristan da Cunha Tristan da Cunha [ˈtristɐn da ˈkuɲɐ] ist die Hauptinsel der gleichnamigen Inselgruppe Tristan da Cunha im südlichen Atlantischen Ozean. Auf Tristan da Cunha, die als die abgelegenste bewohnte Insel der Welt gilt, leben knapp 300 Menschen. Die Insel gehört zum britischen Überseegebiet St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha.

Inhaltsverzeichnis

Geographie

Tristan da Cunha liegt im Südatlantik 3.238 Kilometer vom Cabo Frio in Brasilien und 2.779 Kilometer vom Kap der Guten Hoffnung in Südafrika entfernt und ist Teil des Mittelatlantischen Rückens. Die nahezu runde Insel hat einen Durchmesser von etwa 12 km und weist eine Fläche von 98 km² auf. Sie stellt die kegelförmige Spitze eines mächtigen untermeerischen Schildvulkan dar, der im 2.060 Meter hohen Queen Mary’s Peak und im 1.970 Meter hohen Mount Olav, den beiden höchsten Erhebungen des Kraterrandes, gipfelt.

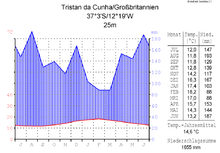

Klima

Tristan da Cunha hat ein gemäßigtes, ozeanisch ausgeglichenes Klima mit regelmäßigen Niederschlägen, die über das ganze Jahr verteilt sind. Der kahle Gipfel des Vulkans ist im südlichen Winter, zwischen Juni und Oktober, häufig mit Schnee bedeckt.

Flora und Fauna

Unterhalb der 1.500-Meter-Höhenlinie trägt der vulkanische Berg besonders auf seiner östlichen Hälfte eine dichte Vegetation. Im Sommer besuchen Felsenpinguine die Inselgruppe, um hier zu brüten und ihre Jungen aufzuziehen. Darüber hinaus ist die Insel ein Nistplatz für Albatrosse. Endemische Arten wie die Tristan-Inselralle (Gallinula nesiotis) sind durch die Besiedlung der Insel sowie eingeführte Spezies wie Hausratten mittlerweile ausgestorben.

Geschichte

Die Insel wurde im März 1506 vom portugiesischen Admiral Tristão da Cunha entdeckt, der sie nach sich selbst Ilha de Tristão da Cunha taufte. Ihm gelang es jedoch nicht, auf der Insel zu landen.

Erst 1767 begutachtete die Besatzung der französischen Fregatte L´Heure du Berger Tristan da Cunha eingehender. Sie erfasste die Wassertiefe, dokumentierte den groben Küstenverlauf und entdeckte Süßwasservorkommen in Form des Wasserfalls Big Watron und eines Sees an der Nordküste. Die Ergebnisse dieser Erkundungsmission wurden 1781 von einem Hydrographen der Royal Navy veröffentlicht.

Der erste feste Siedler war Jonathan Lambert aus dem Ort Salem in Massachusetts, USA, der 1810 auf der Inselgruppe eintraf und sie zu seinem Eigentum erklärte. Er nannte sie Islands of Refreshment. Seine Herrschaft dauerte allerdings nur kurze Zeit, da er 1812 bei einem Bootsunglück ums Leben kam. Nach einer Legende ist sein Vermögen, das er durch den Verkauf von See-Elefanten-Öl an vorbeifahrende Schiffe verdiente, immer noch irgendwo auf der Insel versteckt.

Am 14. August 1816 erfolgte die formelle Annexion der Insel durch Großbritannien, als englische Truppen die Insel besetzten. Das Hauptmotiv für die Annexion von Tristan da Cunha war zu verhindern, dass Frankreich die Insel als Stützpunkt für einen Befreiungsversuch von Napoléon Bonaparte aus dem Gefängnis auf St. Helena nutzen konnte.

Bereits ein Jahr später wurde die Garnison abgezogen, nur drei Siedler blieben zurück. Einer dieser Siedler war William Glass, der die erste bis heute eingehaltene Grundordnung der Insel festlegte. Nach Glass waren alle Bewohner gleich, sollten alles teilen und für das Gemeinwohl arbeiten - jeder sollte dem Anderen helfen. Die heutigen Einwohner sind die Nachfahren dieser Siedler sowie von Seeleuten, Schiffbrüchigen, Robben- und Walfängern und einigen Frauen von St. Helena. Sie verdienten ihren Unterhalt zunächst mit dem Verkauf von frischem Gemüse und Wasser an vorüber fahrende Schiffe.

Doch nach 1870 verringerte sich die Zahl der Schiffe, die vor Tristan da Cunha festmachten, deutlich. Dies hatte mehrere Gründe: Durch die Eröffnung des Sueskanals im Jahre 1869 veränderten sich die Schifffahrtsrouten, außerdem wurde das Walöl durch Mineralöl ersetzt und die US-amerikanische Walfangflotte steuerte aufgrund des Bürgerkrieges die Insel weniger häufig an. Daher war es keine Seltenheit, dass ein Jahr verging, ehe wieder ein Schiff vor der Insel festmachte. Häufig verließen mit diesen Schiffen einige Inselbewohner Tristan da Cunha, da sie sich andernorts ein besseres Leben versprachen.

1886 zählte die Insel nur noch 97 Bewohner, 1892 waren es nur noch 50. 1942 wurde auf der Insel ein Flottenstützpunkt eingerichtet, durch den die Bevölkerung nun über Funk und Schiffe regelmäßigen Austausch mit der Außenwelt besaß.

Am 9. Oktober 1961 wurden die vulkanischen Spalten bei Edinburgh aktiv, und alle Einwohner der Insel mussten ins Vereinigte Königreich evakuiert werden. Das Colonial Office versuchte, ihre kostspielige Rückkehr zu verhindern, doch passten sich die Insulaner an die britische Demokratie an, mobilisierten die Öffentlichkeit und zahlreiche Unterhausmitglieder und erzwangen ihre Rückkehr. Fast alle nahmen diese Möglichkeit wahr.[1] Da die meisten Häuser die Naturkatastrophe unbeschädigt überstanden hatten, dauerten die Wiederaufbauarbeiten nicht lange.

Wirtschaft und Infrastruktur

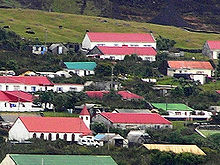

Hauptort und einziger Ort der Insel ist die Siedlung Edinburgh of the Seven Seas, örtlich auch The Settlement genannt mit 284 Bewohnern (Stand: 2008). Dort gibt es eine Schule, ein Krankenhaus, eine Post, ein Museum, ein Café, eine Kneipe, je eine katholische ("St. Joseph") und eine anglikanische ("St. Mary") Kirche sowie ein Schwimmbecken. Gelegentlich versieht ein Polizist seinen Dienst und betreibt auf der einzigen Kreuzung der Insel Verkehrskontrollen. Es gibt eine lokale Online-Zeitung mit dem Namen Tristan Times.

Die Einwohner leben vom Langustenfang und bauen für den Eigenbedarf vor allem Kartoffeln an. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Verkauf von Briefmarken an Sammler. Es gibt keine Landebahn auf Tristan da Cunha, sodass die einzige Verbindung zum Festland der Seeweg ist. Mehrere Male im Jahr steuern Versorgungsschiffe aus verschiedenen Teilen der Welt (unter anderem aus Hamburg) den kleinen Fischerhafen der abgelegenen Insel an. Etwa einmal im Monat kommt eines von zwei Fischereibooten von Kapstadt aus in die Gewässer um die Insel, um dort zu fischen, und transportiert dabei auch Passagiere und Güter.

In den 1950er Jahren gab es an der Ostspitze Sandy Point eine Farm, die bald aufgegeben wurde.

Das Land ist Gemeinschaftseigentum und wird von Bewohnern aller Altersstufen bewirtschaftet. Jede Familie besitzt Vieh und bewirtschaftet ein Kartoffelbeet sowie Gärten rund ums Haus. Erwachsene sind darüber hinaus für die Fischereigesellschaft, die Inselregierung oder im Dienstleistungsbereich tätig. Bei der Inselregierung angestellte Inselbewohner werden beispielsweise mit monatlich etwa £150 entlohnt.

Besonderheiten

Die Bevölkerung besteht aus den sieben Familien Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers und Swain.

Auf Grund der Abgeschlossenheit der wenigen Einwohner sind einige der lokalen Gesundheitsprobleme (zum Beispiel Asthma und Glaukom) auf Endogamie zurückzuführen.

Seit 2002 besitzen sie die volle britische Staatsbürgerschaft und können daher ohne Formalitäten in das Vereinigte Königreich einreisen, um dort zu leben oder zu arbeiten.

Erst im August 2005 erhielt die Inselgruppe ihre eigene Postleitzahl. Die Post wurde bis 2003 einmal im Jahr durch eine Postschiffverbindung mit der RMS St. Helena über die Route Portland/U.K.–Ascension–St. Helena–Tristan da Cunha transportiert, in der übrigen Zeit nur unregelmäßig von Frachtschiffen mitgenommen – meist über Südafrika. Der Abschnitt St. Helena–Tristan da Cunha wurde nur 2006 zum 500-jährigen Jubiläum der Inselentdeckung noch einmal befahren.

Die Kosten für Kommunikation auf Tristan und vor allem in die Welt hinaus sind extrem hoch. So war zum Beispiel der Preis für eine Gesprächsminute via Cape Town Radio in der Vergangenheit genauso hoch wie der durchschnittliche Stundenlohn. Inzwischen besteht aber eine Satellitenverbindung einschließlich Internetanschluss und einem Internetcafé, was zu einer erheblichen Preissenkung geführt hat.

Wirkung

Der Schriftsteller Arno Schmidt glaubte, in der Insel die Vorlage für den Roman Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel gefunden zu haben, und schrieb darüber einen Funk-Essay.

Erich Wolfgang Skwara beschreibt in seinem 1992 erschienenen Roman Tristan Island einen ehemaligen österreichischen Diplomaten und dessen skurrilen Plan, Tristan da Cunha mit einem Schiff vor die Küste Südkaliforniens zu schleppen. In die Erzählung verwoben sind vielfältige Informationen über die Geschichte und die Bewohner der Inselgruppe.

In dem Roman Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde des österreichischen Schriftstellers Raoul Schrott, erschienen 2003, bildet die ausführlich geschilderte Landschaft und Geschichte der Insel den Hintergrund für komplexe Liebesgeschichten.

Eine der bekanntesten Darstellungen der Insel in der Weltliteratur findet sich in dem Roman Die Kinder des Kapitän Grant aus Jules Vernes Romantrilogie der Südhalbkugel (die anderen beiden Teile sind 20.000 Meilen unter dem Meer und Die geheimnisvolle Insel). Darin wird auf Grund des Fundes einer nur bruchstückhaft lesbaren Flaschenpostnachricht von Schiffbrüchigen der als einziges sicher entzifferbare 37. Breitengrad der Südhalbkugel rund um die Erde erkundet, was Jules Verne, wie in fast all seinen Romanen, mit einer für seine Zeit ungewöhnlich genauen und – dichterische Freiheit einbezogen – objektiven Beschreibung von Land und Leuten verbindet.

Literatur

Sachtexte

Die weltweit wohl umfassendste Quellensammlung zu Tristan da Cunha befindet sich an der Saint Louis University, St. Louis, Missouri, USA.

- Hervé Bazin: "Glück auf dem Vulkan", Herder, Freiburg i.Br., 1971

- Erling Christophersen: Tristan da Cunha. Die einsamste Insel der Welt. Universitas Deutsche Verlags-AG, Berlin 1939.

- Patrick Helyer: Bibliography of Tristan da Cunha. Nelson, Shropshire 1998, ISBN 0-904614-62-X.

- Peter Munch: Sociology of Tristan da Cunha. Dybwad, Oslo 1945 (²1977, USA, ISBN 978-0-685-87356-4).

- Ders.: The Song Tradition of Tristan da Cunha . Indiana Univ. Research 1970, ISBN 978-0-391-02076-4.

- Ders.: Crisis in Utopia. The Ordeal of Tristan da Cunha. New York 1971, ISBN 0-690-22075-8.

- Daniel Schreier, Karen Lavarello-Schreier: Tristan da Cunha: History, People, Language. Battlebridge, 2003, ISBN 1-903292-03-4.

Belletristik

Aus dem Jahr 2003 stammt der Roman Tristan da Cunha Oder Die Hälfte der Erde des österreichischen Schriftstellers Raoul Schrott, zu dem die Insel großenteils den Schauplatz abgibt.

Weblinks

- Tristan da Cunha im Global Volcanism Program der Smithsonian Institution (englisch) (englisch)

- Tristan Times - Nachrichten aus Tristan da Cunha (englisch)

- Die Geschichte von Tristan da Cunha (englisch)

- Über die Geschichte der Insel

Anmerkungen

- ↑ Peter Munch, Crisis in Utopia. The Ordeal of Tristan da Cunha, New York 1971.

Kategorien:- Insel (Atlantischer Ozean)

- Insel ohne Kontinentalbezug

- Insel (St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha)

- Tristan da Cunha

- Schildvulkan

Wikimedia Foundation.