- Dextromethorphan

-

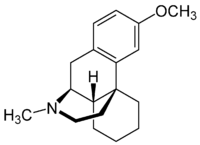

Strukturformel

Allgemeines Freiname Dextromethorphan Andere Namen Summenformel - C18H25NO (Dextromethorphan)

- C18H25NO·HBr (Dextromethorphan·Hydrobromid)

- C18H25NO·HBr·H2O (Dextromethorphan·Hydrobromid·Monohydrat)

CAS-Nummer - 125-71-3 (Dextromethorphan)

- 125-69-9 (Dextromethorphan·Hydrobromid)

- 6700-34-1 (Dextromethorphan·Hydrobromid·Monohydrat)

PubChem 5360696 ATC-Code R05DA09

DrugBank APRD00655 Kurzbeschreibung weißes, kristallines Pulver [1]

Arzneistoffangaben Wirkstoffklasse Verschreibungspflichtig: Nein Eigenschaften Molare Masse 271,40 g·mol−1 Schmelzpunkt pKs-Wert 8,3 [2]

Löslichkeit praktisch unlöslich in Wasser; leicht löslich in Chloroform [2]

Sicherheitshinweise Bitte beachten Sie die eingeschränkte Gültigkeit der Gefahrstoffkennzeichnung bei Arzneimitteln GHS-Gefahrstoffkennzeichnung [3] keine GHS-Piktogramme H- und P-Sätze H: keine H-Sätze EUH: keine EUH-Sätze P: keine P-Sätze EU-Gefahrstoffkennzeichnung [3]

Xn

Gesundheits-

schädlichR- und S-Sätze R: 22 S: 36/37 LD50 Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Dextromethorphan ist ein Arzneistoff, der als Hustenblocker (Antitussivum) verwendet wird.

Inhaltsverzeichnis

Anwendung

Anwendungsgebiete

Seit 1954 wird Dextromethorphan als hustenstillendes Mittel gegen trockenen Husten und Reizhusten vermarktet. Darüber hinaus zeigt es Wirksamkeit bei der Behandlung neuropathischer Schmerzen.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen treten unter Dextromethorphan in geringer Dosierung relativ selten auf. Gelegentlich sind Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen zu beobachten. Bei einigen Personen kann es zudem auch bei geringer Menge einen Juckreiz auslösen. Bei einer Überdosierung kann es auch zu Halluzinationen kommen.

Wechselwirkungen

Kontraindiziert ist die gleichzeitige Einnahme von bestimmten Antidepressiva (MAO-Hemmer [5], serotonin-wiederaufnahmehemmende Antidepressiva), da dies zum Serotoninsyndrom führen kann (Übelkeit, Bluthochdruck, Fieber, Tod).[6]

Dextromethorphan sollte nicht mit Alkohol kombiniert werden, da dies zu Wechselwirkungen wie Übelkeit führen kann.

Dextromethorphan sollte nicht mit dem Antihistaminikum Terfenadin kombiniert werden, da es zu lebensgefährlichen Wechselwirkungen kommen kann. [7]

Die Plasmahalbwertszeit liegt bei etwa 3,5 Stunden. Es gibt allerdings einen geringen Prozentsatz von Menschen, die den Wirkstoff Dextromethorphan sehr langsam abbauen. Dadurch verlängert sich die Plasmahalbwertszeit von Dextromethorphan, so dass bereits bei therapeutischen Dosen ein starker Rauschzustand ausgelöst werden kann, der einer Psychose ähnelt (s. Modellpsychose). Dextromethorphan sollte nicht in der Schwangerschaft genommen werden, da es in Verdacht steht, die fetale Hirnentwicklung negativ zu beeinflussen.

Missbrauch und Überdosierung

Der Missbrauch von Dextromethorphan kann eine Drogenpsychose nach sich ziehen, unkontrolliertes Verhalten kann zur Selbst- oder Fremdgefährdung führen. Regelmäßige, missbräuchliche Einnahme kann zur Suchterkrankung führen, unter Umständen ist auch mit Hirnschäden zu rechnen.[8]

Direkt durch Dextromethorphan bedingte Todesfälle sind theoretisch möglich, dafür aber müsste es in einer derart hohen Dosis eingenommen werden, wie es in der Praxis kaum möglich ist. In der Kombination mit Paracetamol sind jedoch Todesfälle bekannt.

Pharmakologie

In seinem Wirkmechanismus unterscheidet sich Dextromethorphan deutlich von anderen therapeutisch genutzten Opioiden und von seinem Enantiomer Levomethorphan. Ebenso verfügt es über ein wesentlich geringeres psychisches und physisches Suchtpotenzial. Pharmakologisch wird Dextromethorphan nicht mehr als Opioid klassifiziert, da es an keinem Opioidrezeptor gebunden wird. Die frühere Einstufung hängt damit zusammen, dass es als Agonist am Sigma-1-Rezeptor wirkt, welcher früher noch fälschlich zu den Opioidrezeptoren gezählt wurde. Zudem wirkt es als nichtkompetitiver Antagonist kanalblockierend an NMDA-Rezeptoren. Das erklärt die Wirksamkeit in der Schmerztherapie, nicht aber die antitussive Wirkung.

Chemie

Stereochemie

Die Struktur des Dextromethorphan zeigt eine Verwandtschaft zu Opioiden, wie Codein und Morphin, unterscheidet sich aber grundlegend von ihnen in seiner Stereochemie. Seine Stereozentren in Position 9, 13 und 14 sind gegenüber denen der Opioide mit einem Morphinan-Grundgerüst invertiert. Dextromethorphan kann somit als ein Enantiomer eines Opioids angesehen werden.

Chemische Eigenschaften

Das Dextromethorphan-Hydrobromid [(9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan·HBr] ist kaum löslich in Wasser. Es ist gut in Ethanol, Glycerol und Chloroform löslich.

Synthese

Dextromethorphan wird durch Synthese hergestellt. Die Racematspaltung von (±)-3-Methoxy-N-methylmorphinan [(9S*,13S*,14S*)-3-Methoxy-17-methylmorphinan] erfolgt über die Bildung diastereomerer Salze mit D-Weinsäure.[9]

Handelsnamen

Bexin (CH), Calmerphan (CH), Calmesin (CH), Dextro.Med (CH), Emedrin (CH), Hicoseen (CH), Hustenstiller-Ratiopharm (D), Irotussin (CH), NeoTussan (D), Pulmofor (CH), Silomat DMP (D), Tossa-X (CH), Tussastopp (A), Vicks Hustenpastillen/ Hustensirup (CH), Wick Formel 44 (A), Wick Hustenpastillen/ Hustensirup (D)

Basoplex (D), Benical (CH), Contac Erkältungs-Trunk forte (D), Lindosan (A), Pretuval (CH), Vicks MediNait (CH), Wick DayMed Kapseln (D), Wick Erkältungssirup (A), Wick MediNait (D)

Einzelnachweise

- ↑ a b Thieme Chemistry (Hrsg.): RÖMPP Online - Version 3.1. Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 2008.

- ↑ a b Sean Sweetman (Editor): Martindale: The Complete Drug Reference, 35th Edition: Book and CD-ROM Package. Pharmaceutical Press, ISBN 978-0-85369-704-6

- ↑ a b Datenblatt Dextromethorphan hydrobromide monohydrate bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 24. März 2011.

- ↑ Dextromethorphan bei ChemIDplus

- ↑ Fink M. (1996): Toxic serotonin syndrome or neuroleptic malignant syndrome?. Pharmacopsychiatry 29(4); 159–61; PMID 8858716.

- ↑ Skop, BP. et al. (1994): The serotonin syndrome associated with paroxetine, an over-the-counter cold remedy, and vascular disease. Am J Emerg Med. 12(6); 642–4; PMID 7945606.

- ↑ Kintz P. und Mangin, P. (1992): Toxicological findings in a death involving dextromethorphan and terfenadine. Am. J. Forensic Med. Pathol. 13(4); 351–352; PMID 1288270.

- ↑ Fix, A. S. et al. (1995): Quantitative analysis of factors influencing neuronal necrosis induced by MK-801 in the rat posterior cingulate/retrosplenial cortex. Brain Res. 696(1-2); 194–204; PMID 8574669

- ↑ Axel Kleemann, Jürgen Engel, Bernd Kutscher und Dietmar Reichert: Pharmaceutical Substances, 4. Auflage (2000), 2 Bände erschienen im Thieme-Verlag Stuttgart,S. 615–616, ISBN 978-1-58890-031-9; seit 2003 online mit halbjährlichen Ergänzungen und Aktualisierungen.

Weblinks

Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!

Wikimedia Foundation.