- Die Berge

-

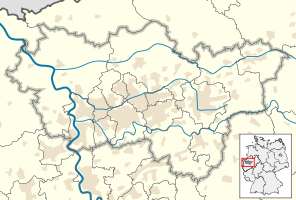

Hohe Mark Waldweg am Fliegerberg

Höchster Gipfel Tannenbültenberg (107,4 m ü. NN) Lage Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen Teil der Einheit Hohe Mark (mit Rekener Kuppen), Halterner Berge, Westmünsterland Einteilung nach Bundesanstalt für Landeskunde, BfN Koordinaten 51° 52′ N, 6° 55′ O51.8602756.9227444444444107.4Koordinaten: 51° 52′ N, 6° 55′ O Die Berge, auch Borken–Ramsdorfer Berge[1], sind ein bis 107,4 m ü. NN[2] hoher Höhenzug und ökologisch teilweise wertvoller Unter-Naturraum der Einheit Hohe Mark (mit Rekener Kuppen) in der Haupteinheit Westmünsterland[1].

Sie liegen im (westlicheren) Norden des den Ballungsraum Ruhrgebiet nördlich flankierenden Naturpark Hohe Mark unweit der deutsch-niederländischen Grenze im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen.

Inhaltsverzeichnis

Geographische Lage

Die hügelige Landschaft der Berge erhebt sich im Nordteil des Naturparks Hohe Mark zwischen Ramsdorf im Norden, Velen im Nordosten, Heiden im Süden und Borken nebst Gemen im Westen. Der Großteil der Berge, die in Ost-West-Richtung etwa 4,7 km lang und in Nord-Süd-Richtung rund 2 km breit sind, befindet sich auf dem Grund der Gemeinde Velen. Ein paar Ausläufer gehören zur Stadt Borken und Gemeinde Heiden. Die A 31 verläuft etwas östlich. Nördlich der Berge fließt etwa in Ost-West-Richtung die Bocholter Aa vorbei.

Die Berge sind der westlichste Teil der Rekener Kuppen bzw. der nordwestlichste Ausläufer der naturräumlichen Einheit Hohe Mark (mit Rekener Kuppen) – siehe dortige naturräumliche Gliederung. Von den sich ostsüdöstlich anschließenden, mit bis 133,4 m ü. NN noch etwas höheren Rekener Bergen werden sie durch die L 829 zwischen Heiden (S) und Velen (N) getrennt.[1][3]

Geologie

Die Berge stellen den westlichsten Teil der geologischen Halterner Sande dar, die sich in den Rekener Bergen nach Ostsüdosten fortsetzen. Beide Höhenzüge entstanden durch eine Reliefumkehr von Oberkreide-Lockermaterial und sind mit Unterkreide-Trümmermaterial gedeckelt. Auffällig ist ihr sanfter Abfall nach Süden bei deutlich schrofferem Nordabfall.[1]

Durch das Vorhandensein von Trümmererzablagerungen, Zusammenbackungen aus Eisen, Ton und kleinen Steinen, wurde eine Abtragung der sonst lockeren Sande durch Jahrmillionen andauernde Erosion verhindert. So blieben die Hügel erhalten. Das Gelände zeichnet sich ferner durch großflächige, gut erhaltene Podsol- und Pseudogley-Podsolvorkommen aus. Dies sind typische Böden ehemaliger Allmende- und Heidegebiete.

Flora

Die Berge zeichnen sich durch eine sehr abwechslungsvolle Vegetation aus. Neben einem breiten Baumartenspektrum kommen viele verschiedene Gräser und Sträucher vor.

Heute sind die Berge fast vollständig mit Nadel- und Mischwäldern bedeckt, wobei artenarme Kiefernwälder, besonders im östlichen Gebiet, einen Großteil der Flächen einnehmen. Die Kiefer kommt von Natur aus jedoch nicht in dieser Region vor. Das Vorhandensein dieser Baumart erklärt sich aus den Aufforstungsbemühungen seit etwa 1840. Besonders im westlichen Teil lassen sich inzwischen jedoch Entwicklungstendenzen hin zu trockenen Eichen-Birkenwäldern erkennen. Diese stellen wohl die typische Vegetation für jenen Naturraum dar. Weitere wichtige in den Bergen vorkommende Baumarten sind Rotbuche, Roteiche, Lärche, Eberesche, Fichte, Erle und Späte Traubenkirsche. Letztere könnte in Zukunft durch stetige Ausbreitung einige heimische Pflanzenarten durch Verdrängung gefährden.

Früher erstreckte sich eine ausgedehnte Heidelandschaft mit Callunaheide und Wacholder auf den Hügeln. Von der Heide sind heute nur noch Reste auf einigen Lichtungen und an Waldrändern erhalten. Im westlichen Teil der Berge, haben sich im Laufe der Zeit jedoch wertvolle Magerrasenflächen entwickelt, darunter die mit einer Fläche von 20 ha größte im Kreis Borken. Die Magerrasen bestehen unter anderem aus Kleiner Sauerampfer, Roter Spörgel und die Feldhainsimse. Bemerkenswert ist auch das Vorkommen von Sumpf-Quendel, Sumpf-Schachtelhalm und Behaartem Ginster. Die verschiedenen Naturräume in den Bergen, bieten neben diesen auch einer Reihe von Pflanzen einen Lebensraum, die auf der roten Liste der gefährdeten Arten stehen. Dies sind beispielsweise Sandwicke, Frühlingsspörgel, Zwerg-Filzkraut, Früher Schmielenhafer, und Bauernsenf.

In einigen Quellfluren kommen darüber hinaus z. B. Gegenblättriges Milzkraut, Fieberklee, Hainfelberich, Sumpf-Veilchen, Winkel-Segge und an einzelnen Stellen auch kleinere Torfmoospolster vor.

Fauna

Neben typischen Niederwildarten kommt in den Bergen eine große Gruppe seltener Tierarten vor, die ebenfalls teilweise auf der roten Liste der gefährdeten Arten geführt werden.

Zu diesen Tieren zählen vor allem Vogelarten wie Heidelerche, Baumpieper, Gartenrotschwanz, Großer Buntspecht, Kleinspecht, Gartenbaumläufer, Zilpzalp und Fitislaubsänger. Jedoch besiedeln auch einige bemerkenswerte Insekten wie Ampfer-Purpurspanner, Hauhechel-Bläuling, Blutbär, Steinfliegen, Schmetterlingsmücken, Köcherfliegen sowie verschiedene Käferarten die Berge. So kommen beispielsweise Stierkäfer, Nashornkäfer, Dünen-Sandlaufkäfer, Feld-Sandlaufkäfer und Gelbbindiger Zangenbock vor. Die Gruppe der Reptilien wird in den Bergen vor allem durch Blindschleiche, Wald- und Zauneidechse vertreten. Zudem trifft man vereinzelt auf Amphibien wie die Kreuzkröte und verschiedene Molch- und Froscharten. In einigen Quellbereichen kommen Quellschnecken vor.

Naturschutz

Viele der oben genannten Pflanzen- und Tierarten sind in Nordrhein-Westfalen vor allem durch Nährstoffeinträge in Böden und durch Flächenzerstörung bedroht. In den Bergen gibt es deshalb zwei Naturschutzgebiete um die Artenvielfalt zu erhalten. Derzeit laufen Planungen für die Ausweisung eines Naturschutzgebiets von etwa 230 ha auf einem ehemaligen Standortübungsplatz der Bundeswehr. In dieses Schutzgebiet wird auch das bestehende Schutzgebiet „Der Homborn“ integriert werden.

Dieses Naturschutzgebiet befindet sich am Nordwesthang der Berge und schützt auf einer Fläche von 2,8 ha die vier Quellinseln des Reiningbachs. Das Gebiet zeichnet sich neben seltenen Quellbewohnern vor allem durch ein Flachmoor und typische Quellfluren aus, die sich in einem bis zu 8 m tiefen Erosionstal entwickelt haben. Das Gebiet wird von einem Eichen-Birkenwald eingefasst, in dem Buchen und nichtbodenständige Nadelhölzer eingestreut sind.

Ein weiteres Naturschutzgebiet ist das etwa 23 ha große NSG “Hügelgräberfeld“ auf dem Hövelsberg. Es liegt nördlich des Tannenbültenberges und schützt besonders zwei Teiche, die von mehreren Quellen gespeist werden. Weitere Bedeutung findet das Gebiet durch Altholzbestände aus Rotbuchen, Stieleichen und Erlen. Dazwischen hat sich eine Strauchschicht aus Faulbaum und Holunder entwickelt. Eine Besonderheit stellen auch die etwa 120 großen und kleinen Hügelgräber aus der jüngsten Stein- bis älteren Bronzezeit sowie 5 Wallgräber aus der Zeit 1800 bis 500 vor Christus dar.

Zudem befinden sich einige Wildwiesen und Naturdenkmäler in den Wäldern. Vereinzelt trifft man auch auf stehendes und liegendes Totholz.

Nutzung

In früheren Jahrhunderten befanden sich auf den Bergen große Hute- und Allmendeflächen, Plaggenhieb ließ die Heidelandschaft entstehen. Um das Jahr 1840 begann man mit der Aufforstung des Geländes, wodurch die Holzversorgung des nahe gelegenen Ruhrgebietes sichergestellt werden sollte. 1931 nahm die „Borkener Segelfluggruppe“ in der Hügellandschaft westlich des Tannenbültenberges einen Segelflugplatz in Betrieb. Der Fliegerberg diente als Startplatz für die Segelflugzeuge. Seit 1957 steht die Hendrik-de-Wynen-Kaserne auf einem kleinen Teil der ehemaligen Forstflächen. Die Bundeswehr nutzte seit den siebziger Jahren, bis zur Schließung der Kaserne Ende 2006, einen etwa 230 ha großen Teil der Berge als Standortübungsplatz mit Schießstand und Munitionsdepot. Für die nahe Zukunft ist in diesem Bereich ein Naturschutzgebiet geplant, sowie eine Ausweitung des benachbarten Gewerbegebietes auf dem Standort der Kasernengebäude, derzeit wird das Gelände zur Erholung genutzt. Der östliche Teil der Berge dient vor allem der Holzgewinnung und ist daher vorwiegend mit Forsten bestanden. Zwischendurch lockern einige Äcker und Wildwiesen das sonst geschlossene Waldbild auf. Ebenso befindet sich auf dem Tannenbültenberg seit 1957 ein Hochbehälter des Wasserwerkes “Velen-Ramsdorf“. Gebietsweise fanden und finden in diesem Teil auch Sandabgrabungen statt. Südlich der Bundesstraße 67 befindet sich eine kleine Ferienhaussiedlung mit Campingplatz.

Erschließung

Durch die ausgedehnten Wälder führen zahlreiche markierte Wanderwege. Ebenso existieren markierte Rad- und Reitwege. Über diese Wege gelangt man gut zu den verschiedenen Besonderheiten wie dem Hügelgräberfeld bei Ramsdorf. Ferner existieren im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes ehemalige Panzerstraßen und einzelne befestigte Wege, die zu Wanderparkplätzen führen. Die Berge werden in Nord-Süd-Richtung von der Kreisstraße 55 durchquert, welche die Ortschaften Ramsdorf und Heiden verbindet. Südlich wird ein Teil der Berge von der Bundesstraße 67 durchquert.

Erhebungen

Zu den Erhebungen der „Berge“ gehören – sortiert nach Höhe in Meter über Normalnull (NN)[2]:

- Tannenbültenberg (107,4 m) − zwischen Ramsdorf und Heiden

- Lünsberg (92,5 m; mit KD „Alte Eiche“) − im ehem. Standortübungsplatz ostnordöstlich von Borken

- Dönersberg (90 m)

- Fliegerberg (84,7 m) − im ehem. Standortübungsplatz östlich von Borken

- Hövelsberg (83 m; mit KD „Hügelgräberfeld“) − südöstlich von Ramsdorf

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Geographische Landesaufnahme: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 95/96 - Kleve/Wesel (Wilhelm von Kürten 1977, Osten) - Bundesanstalt für Landeskunde, Bad Godesberg

- ↑ a b Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen

- ↑ Kartendienste des Bundesamtes für Naturschutz - Kartendienst „Schutzgebiete“ macht, neben Schutzgebieten und Naturparks, die Grenzen der Gemarkungen und Haupteinheiten einblendbar, der etwas gröbere Kartendienst „Landschaften“ unterteilt die Naturräume noch etwas feiner.

Weitere Quellen

- Informationstafeln der Naturschutzgebiete

Literatur

- P. Kranz, & R. Koenen (1999): Das Borkener Land in frühen Farbbildern, Rehms-Druck Borken

Weblinks

- Naturraumkarten aus den Einzelblättern 1:200.000 des Bundesinstituts für Landeskunde auf Blatt 95/96 - Kleve/Wesel (Osten) - Die Berge sind „544.37“

- Naturschutzfachliche Bedeutung des Kasernengeländes

Kategorien:- Gebirge in Deutschland

- Waldgebiet in Europa

- Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen

- Münsterland

- Geographie (Kreis Borken)

- Naturraum der Westfälischen Bucht

Wikimedia Foundation.