- Ganggräber in Schweden

-

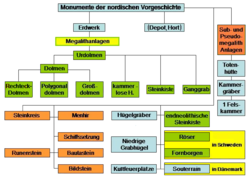

Die Ganggräber in Schweden entstanden zwischen 3500 – 2800 v. Chr. Es gibt sie in den Provinzen (schwedisch landskap) Bohuslän, Halland, Schonen, Västergötland und auf der Insel Öland. Was die Verbreitung dieses Typs von Megalithanlagen aus dem Neolithikum anbetrifft, ist das Land mit seinen aufgrund nationaler Einteilung ausgewiesenen 380 Anlagen (ausgenommen der über 2000 Steinkisten und der Rösen) ein Randgebiet der nordischen Megalitharchitektur.

Inhaltsverzeichnis

Nomenklatur

Um den Bestand an Ganganlagen, an die in Dänemark, Deutschland, Polen und die Niederlande gebräuchliche Nomenklatur anzupassen, wären nach einheitlichen Prinzipien durchgeführte Definitionen vonnöten. Beim Symposium zur Megalithanlagenforschung auf Moesgård in Dänemark wurde es bereits 1969 als wichtige Aufgabe angesehen, die Terminologien auf einer objektivierten Grundlage zu koordinieren. Dies würde die Anzahl der Ganggräber in Schweden senken.

Ganganlagen nach schwedischer Nomenklatur

- 230 in Västergötland

- 45 in Schonen,

- 30 Bohuslän

- sechs in Halland

- vier auf Öland

Diese Anlagen unterteilen sich in:

- A. runde Kammer mit Gang

- B. polygonale Kammer mit Gang

- C. unregelmäßig rechteckige Kammer mit Gang

(C. mit Gängen in Verlängerung der Kammer).

- D. ovale Kammer mit Gang

- E. rechteckige Kammer mit Gang.

Unter den Anlagen des Typs A—C, die außerhalb Schwedens in die Gruppe der Dolmen eingeteilt werden, ist der Unterschied nur gering. In der Regel sind es kleine Anlagen. Die Abweichungen verweisen, auf die Art des Materials, wechselnde Konzeptionen beim Bau, sowie den Erhaltungsgrad. Sie sind nur in Bohuslän, Halland und Schonen verbreitet.

Ganganlagen nach multinationaler Nomenklatur

Was die Ganganlagen (D + E) anbetrifft, so gibt es, wie im übrigen nordischen Verbreitungsgebiet rechteckige, ovale (Megalithanlagen von Hagestad) und hybride Kammern. Es kommen auch rhombische Kammern vor.

- Ovale Kammern (D) haben z. B. die Ganganlagen bei Glumslövs backar und Örenäs, Gemeinde Glumslöv, Lackalänga Nr. 10, Gemeinde Lackalänga und Särslöv Nr. 4, Gemeinde Södervidinge.

- Rechteckige Kammern (E) haben z. B. die Ganganlagen Gillhög, Gemeinde Barsebäck und Gröstorp Nr. 7, Gemeinde Gladsaxa, Hög Nr. 7, Gemeinde Hög und Annehill, Gemeinde Kävlinge.

- Die Kammer von Carlshögen mit geraden Giebel- und gebauchten Längsseiten ist eine nicht ungewöhnliche Hybridform. Oft zumindest eine der Längsseiten ausgebaucht. In Schonen betrifft dies die Anlagen bei Norrgärda, Gemeinde Hammenhög und Tågarp Nr. 5, Gemeinde Ö. Tommarp.

Wenn man von der kleinen Kammer von Gladsax Nr. 18 und einigen anderen Ausnahmen absieht, schwankt die innere Länge der Kammern in Schonen zwischen 3 und 6,5 m. Die Ganganlagen Gillhög und Storegården, beide Gemeinde Barsebäck sind die größten.

Schonen

- Zu Gruppe A gehören: Asahögen, Gemeinde Kvistofta und Ingelstorp Nr 25, Gemeinde Ingelstorp. Sie lassen sich neben weiteren fünf kreisrunden Kammern auch als Polygonaldolmen ansprechen.

- Zu Gruppe B gehören: Gladsax Nr 18, Gemeinde Gladsax. Es ist eine kleine Kammer von nur 1,8 x 2 m mit einem einzigen mächtigen Deckstein (von ungefähr jenen Dimensionen wie sie der Dolmen bei Hofterup Nr 6, Gemeinde Hofterup aufweist. Diese Anlagen wurden aber aufgrund der langen Gänge (hier etwa 3,85 m) in Schweden als eine Zwischenform zwischen Polygonaldolmen und Ganganlage betrachtet.

- Zu Gruppe C gehört: Die als Muster dieser Form ausgewählte Kungsdösen, Gemeinde Ö. Torp.

Lediglich die Formen (D + E), deren Gang (ungefähr) von der Mitte der Längsseite der Kammer ausgeht, werden sonst als Ganganlagen aufgefasst. Die fünf Varianten verteilen sich über Schonen. Die Anlagen kommen auch ansonsten vornehmlich in den Küstengegenden vor, wo sie in Gruppen liegen. Eine Besonderheit Schonens besteht, parallel zu Mecklenburg, in der hohen Zahl von Quartieren innerhalb der Ganggräber.

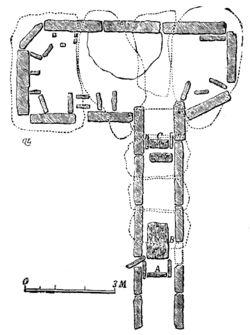

Västergötland

Die Anzahl in den übrigen vier Landesteilen ist gemessen an den 230 Anlagen Västergötlands auffallend gering. Västergötlands Anlagen verteilen sich nicht über die ganze Provinz, sondern konzentrieren sich auf ein nur etwa 40 x 25 km großes Gebiet, dem Falbygden rund um Falköping. Die västergötländische Gruppe wurde früher als ein später Ausläufer der Megalithkultur betrachtet. Aber vor allem die Ergebnisse der Untersuchung von Rössberga, Gemeinde Valtorp gaben Hinweis auf ein vergleichbares Alter wie das der übrigen Anlagen im Gebiet der Trichterbecherkultur (TBK). Ihre Verknüpfung mit Bohuslän, die früher betont wurde, ist nicht haltbar, da es in Västergötland Funde gibt, die enge Beziehungen zu Schonen und Dänemark aufweisen. Västergötlands Anlagen (Gräberfeld Ekornavallen) haben in der Mehrzahl rechteckige Kammern, die nicht selten erheblich länger sind als die im übrigen Land. Sie erreichen Längen bis zu 18 m. Ihre Breite beträgt genau wie im übrigen Land in der Regel 2—3 m.

Bohuslän

Die etwa 30 Ganggräber Bohusläns haben abgesehen davon, das rechteckige Formen in Bohuslän selten vorkommen dieselben Formen wie die schonischen. Eine Eigenheit der Provinz sind rhombische Kammern, die in Schonen fehlen. Sie sind auf den Inseln Orust und Tjörn stark verbreitet.

Halland

In Halland gibt es nur 6 Ganggräber, davon drei im nördlichen und drei im südlichen Teil der Provinz. Die Form der Kammer ist außer in Tolarp, Gemeinde Snöstorp, wo die Giebel Winkel bilden, rechteckig. Das Fundmaterial dürfte man mit Rücksicht auf die frühe Keramik aus der beschädigten Ganganlage in Vessinge, Gemeinde Veinge, demselben Zeitpunkt zuordnen könnenwie in Schonen.

Öland

Auf Öland gibt es ein isoliertes Vorkommen von vier Ganggräbern, die sämtlich bei Resmo liegen. Ein 1908 von Arne untersuchte Anlage hat eine ovale Kammer, die enge Verwandtschaft mit der schonischen Anlage von Ramshög aufweist. Eine vertikale Steinplatte in der Kammerdichtung kommt in ähnlicher Form bei Carlshögen aber auch bei inseldänischen und rügener Anlagen vor.

Siehe auch

Literatur

- Märta Strömberg: Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten. Acta Archaeologica Lundensia Band 8, Bonn und Lund 1971

- Lili Kaelas: Dolmen und Ganggräber in Schweden. Berichte u. Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte u. Mittelalterarchäologie. Schriften des Provinzialinstituts für Volks- und Landesforschung an der Universität Kiel, Offa. 15, S. 5-24, 1956

Weblinks

Kategorien:- Archäologischer Fundplatz in Schweden

- Bauform (Megalith)

- Jungsteinzeit

- Trichterbecherkultur

Wikimedia Foundation.