- Heisterschlösschen

-

Heisterschlösschen Graben der Wallanlage, links die Burgstelle

Alternativname(n): Hünenschloss, Heisterburg Entstehungszeit: um 800 bis 1200 Burgentyp: Höhenburg Erhaltungszustand: Mauerreste, Wälle, Gräben Ort: Beckedorf Geographische Lage 52° 20′ 6″ N, 9° 18′ 47,6″ O52.3350111111119.3132305555555Koordinaten: 52° 20′ 6″ N, 9° 18′ 47,6″ O Das Heisterschlösschen, auch Hünenschloss oder Heisterburg genannt, ist der Burgstall einer frühmittelalterlichen Ringwallanlage, deren Reste sich auf dem Heisterberg bei Beckedorf (Landkreis Schaumburg) in Niedersachsen befinden. Die Wallburg auf dem Bergrücken eines Ausläufers des Bückebergs diente wahrscheinlich als Fliehburg der Bevölkerung. Eine 1893 durchgeführte Ausgrabung erbrachte kaum Fundstücke und ordnete die Anlage in das 9.-12. Jahrhundert ein.

Inhaltsverzeichnis

Lage

Die frühere Befestigungsanlage liegt in einem Waldgebiet am Nordrand des Heisterbergs, einem Ausläufer des Bückebergs. Sie befindet sich etwa 500 m südlich von Beckedorf. Die Wallanlage wurde auf einem nach Norden leicht abfallenden Geländerücken angelegt. Im Westen lehnt sie sich an einen schluchtartigen, 15 m tiefen Bachlauf an, der ihr natürlichen Schutz bot.

Ausgrabung

Eine archäologische Untersuchung des Heisterschlösschen fand 1893 statt. Dabei wurden vor allem im Bereich der Wälle rund 30 Ausgrabungsschnitte in den Boden vorgenommen, die bis zu 2,5 m tief waren. Untersuchungen im Inneren der Wallanlage, die Hinweise auf eine frühere Besiedelung ergeben könnten, wurden nicht vorgenommen. Es gab kaum Fundgegenstände, sodass eine zeitliche Einordnung der Anlage nur aufgrund ihrer Bauweise möglich war.

Beschreibung

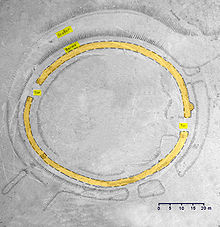

Das Kernwerk der Befestigungsanlage bildet ein Ringwall von 65 m Durchmesser. Er ist heute nur noch 1,5 m hoch. Dies dürfte auf das Abtragen des Steinmaterials in früheren Zeiten für Bauten in den nahegelegenen Dörfern zurückzuführen sein.

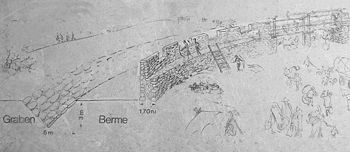

Bei der Ausgrabung von 1893 wurde festgestellt, dass der Wall eine rund 1,7 m starke, vorgesetzte Mauer in Zweischalentechnik besaß. Die Außenfronten bestanden aus gebrochenem Sandstein und waren mit Hilfe von Kalkmörtel errichtet, während der Zwischenraum mit losem Steinmaterial gefüllt war. Während der Nutzungsphase war die Mauer wahrscheinlich mehrere Meter hoch. Im Wall fanden sich auch die Reste zweier etwa 7 m breiter Tore, die möglicherweise mit einem hölzernen Überbau versehen waren. Die Wallanlage ist von einer Berme und einem 3 m tiefen und 6 m breiten Spitzgraben umgeben, der mit Steinplatten ausgelegt war.

Nutzungsdeutung

Über die Erbauer und Nutzer der Anlage ist geschichtlich nichts überliefert. Wegen der Größe und des Aufbaus könnte die Wallanlage der Bevölkerung in Zeiten von Krieg und Gefahr als Fliehburg gedient haben. Gegen eine dauerhafte Wohnnutzung spricht die Fundarmut bei der Ausgrabung. Es gibt aber auch Hinweise, dass es sich um einen Adelssitz der 1124 erstmals genannten Herren von Riepen, den späteren Grafen von Roden, gehandelt haben könnte.

Außerdem könnte eine Beziehung der Anlage zum Hellweg vorliegen. Er führt vom Rheinland kommend als West-Ost-Handelsstraße an Beckedorf vorbei. Sein früherer Verlauf entsprach etwa der heutigen B 65. Es wird vermutet, dass ein Abzweig des Hellweges die Wallanlage passierte und als Höhenweg über den Heister- und den Bückeberg führte.

Ähnliche Befestigungsanlagen der näheren Umgebung

- In der Ebene:

- Isenburg bei Barsinghausen-Landringhausen

- Düsselburg bei Rehburg

- Lüningsburg bei Neustadt am Rübenberge

- In der Höhe:

- Heisterburg bei Lauenau-Feggendorf

- Wirkesburg bei Lauenau-Feggendorf

- Barenburg bei Eldagsen

- Kukesburg bei Springe-Altenhagen

- Bennigser Burg bei Bredenbeck-Steinkrug

- Sachsenwall bei Nordstemmen

Befestigungswerke dieser Art wurden von der archäologischen Forschung ursprünglich als sächsisch oder als Heinrichsburgen angesehen. Die neuere Forschung ordnet die Bauwerke im Raum der Mittelweser und der Leine dagegen einer Zeitspanne vom 8. -12. Jahrhundert zu. Wegen fehlender Besiedlung dürften die Anlagen nur sporadisch genutzt worden sein und als Fliehburgen gedient haben. Bei den im Deisterraum gelegenen Anlagen (Heisterburg, Wirkesburg, Bennigser Burg, Heisterschlösschen) ist typisch, das sie auf abfallenden Bergrücken und in der Nähe eines Bachlaufs errichtet wurden.

Literatur

- Hans-Wilhelm Heine: Das Heisterschlösschen bei Beckedorf in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Band 49, Teil II Exkursionen, Mainz 1981

Weblinks

Kategorien:- Archäologischer Fundplatz in Niedersachsen

- Burgwall in Niedersachsen

- Bauwerk im Landkreis Schaumburg

- Beckedorf

- In der Ebene:

Wikimedia Foundation.