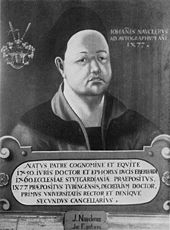

- Johannes Nauclerus

-

Johannes Nauclerus (* 1425; † 5. Januar 1510 in Tübingen; eigentlich Johannes Vergenhans) war ein deutscher Gelehrter, Jurist, Theologe und Historiker. Als Vertrauter Graf Eberhards im Bart war er nach Gründung der Universität Tübingen im Jahr 1477 deren erster Rektor (bis 1478) und später ihr langjähriger Kanzler (1482 bis 1509). Der Nachwelt bekannt ist Nauclerus vor allem durch seine 1516 postum veröffentlichte Weltchronik.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Nauclerus war der Sohn des Hans Ferg, genannt Vergenhans, bedienstet am württembergischen Hof zu Urach, und der Anna von Dagersheim. Die Mutter war wiederum eine uneheliche Tochter der Agnes von Dagersheim, der Geliebten des Grafen Eberhard IV. von Württemberg, genannt der Jüngere.[1] Nauclerus’ Vater tritt in einer Urkunde Graf Ludwigs II. von Württemberg-Urach von 1455 in Erscheinung, in dem er als „unser Knecht“ bezeichnet wird. Ob der Vater Hans Ferg ritterlichen Standes war, kann aus der Verbindung mit einer illegitimen Tochter des Grafen Eberhard IV. nicht hergeleitet werden, obwohl die Familie auch ein Wappen besaß. Der Geburtsort Nauclerus’ dürfte daher Urach gewesen sein, wogegen das genaue Geburtsdatum nach wie vor unbekannt bleibt. Ein jüngerer Bruder von Nauclerus, Ludwig Vergenhans, wurde später Dompropst in Stuttgart und württembergischer Kanzler. Die beiden Gelehrten adoptierten der damaligen Mode entsprechend den latinisierten Familiennamen Nauclerus (von griechisch ναύκληρος, Schiffsherr, Steuermann, Lotse) für Vergenhans (von Ferge, einem alten Wort für Fährmann).

Nauclerus genoss vermutlich eine geistliche Ausbildung. Bis 1459 war er Erzieher des jungen Grafen Eberhard im Bart, dessen Vertrauter er später wurde. Als Lohn erhielt er im gleichen Jahr die reichste württembergische Pfründe, die Propstei zum Heiligen Kreuz der Stuttgarter Stiftskirche, die er bis 1470 innehatte. Daneben war er auch Pfarrer in Weil der Stadt (nachgewiesen 1461, 1462 und 1464). 1464 erscheint er in der Matrikel der Universität Basel als decretorum doctor (promovierter Jurist), im folgenden Jahr unterrichtete er dort. Schon 1459 war er in Italien auf dem Kongress von Mantua Papst Pius II. begegnet und im Anschluss vermutlich längere Zeit in Italien gewesen. 1466 war er in Rom bei der päpstlichen Kammer, 1467 sandte ihn Graf Ulrich von Württemberg-Stuttgart ins Feldlager Karls des Kühnen nach Péronne. 1477 erscheint er als Pfarrer in Brackenheim und als Chorherr des Sindelfinger Chorherrenstifts.

An der Gründung der Universität Tübingen 1477 durch Graf Eberhard im Bart war Nauclerus in wesentlichem Umfang beteiligt. Die erforderliche päpstliche Ermächtigung zur Gründung holte er persönlich in Rom ein, er schrieb den Erlass Eberhards, mit dem dieser die Gründung ankündigte, und er schrieb auch die erste Universitätsverfassung nach dem Vorbild der Verfassung der Universität Basel. Die von Nauclerus mit betriebene Verlegung des Sindelfinger Chorherrenstifts nach Tübingen und die Verwendung seiner Einkünfte für die Universität sicherte deren wirtschaftliche Grundlage.

Nauclerus, der selbst an der juristischen Fakultät Kirchenrecht lehrte, wurde für ein Jahr, bis 1478, erster Rektor der neuen Universität. Durch gute Beziehungen zur Universität in Basel und zur Sorbonne in Paris gewann er ausgezeichnete Lehrkräfte für Tübingen, darunter Johannes Heynlin und Heinrich Bebel. Auch Johannes Reuchlin führte er in Tübingen und Stuttgart ein. Ab 1479 verwaltete er für drei Jahre die Pfarrei der Tübinger Stiftskirche und wurde dann, gegen Ende des Jahres 1482, Propstkanzler der Universität und damit als Vertreter des Papstes deren höchster Aufseher. Als enger Vertrauter und Berater des Universitätsgründers Graf Eberhard, der seinen Einfluss auf die Universitätsverwaltung ausübte, war Nauclerus bis zu Eberhards Tod 1496 und auch noch darüber hinaus der wichtigste Mann an der Universität, bis er das Amt 1509 im hohen Alter abgab.

Nauclerus hatte großen Einfluss auf die württembergische Landespolitik seiner Zeit. 1482 begleitete er Graf Eberhard auf dessen Reise nach Rom und Florenz. Die Entstehung des Münsinger Vertrags von 1482, mit dem Württemberg wiedervereinigt wurde, erlebten er und sein Bruder Ludwig hautnah mit. An den Verhandlungen, die zur Erhebung Württembergs zum Herzogtum auf dem Reichstag zu Worms 1495 führten, war er ebenso beteiligt wie an der anschließenden Ausarbeitung einer neuen Landesordnung. Nauclerus’ Rat war nach Eberhards Tod 1496 bei dessen kurzzeitigem Nachfolger Eberhard II. zwar nicht mehr gefragt, aber nach Eberhards II. Absetzung 1498 kam Nauclerus erneut zu hohen Ehren und erscheint 1500 als Richter des Schwäbischen Bundes.

Bei seinem Tod am 5. Januar 1510 vermachte Nauclerus der Universität 1000 Gulden, eine für die Zeit hohe Summe. Sein Grabmal befindet sich in der Tübinger Stiftskirche.

Die Weltchronik

Im Alter, vermutlich ab 1498, begann Nauclerus die Erarbeitung einer Weltchronik, die von den Anfängen bis ins Jahr 1501 reichte und sowohl scholastische als auch bereits humanistische Züge zeigte. Er verarbeitete dazu zahlreiche Quellen, darunter auch Briefe und Urkunden, und legte erstmals eine historische Quellenkritik zugrunde. So bevorzugte er zeitgenössische gegenüber späteren Quellen, ließ sich aber dadurch auch von manchen Geschichtsfälschern wie Annius von Viterbo täuschen. Von Nauclerus’ Patriotismus zeugt die Breite, mit der er die schwäbische und württembergische Geschichte abhandelt.

1516, sechs Jahre nach dem Tod des Verfassers, erschien Nauclerus’ Weltchronik unter dem Titel Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii in zwei Folio-Bänden in der Tübinger Offizin Thomas Anshelms. Herausgeber war der Hirsauer Benediktinermönch Nicolaus Basellius, ein Schüler von Johannes Trithemius. Basellius hatte die Chronik bearbeitet und bis 1513 fortgeführt, Johannes Reuchlin schrieb das Vorwort. Die Chronik wurde mehrfach nachgedruckt, von 1544 bis 1675 erschienen acht Neudrucke. Auch Fortsetzungen wurden verfasst und belegen den Erfolg des Werkes, das Nauclerus „einen hohen Rang als Historiker“[2] sichert.

Einzelnachweise

- ↑ Hansmartin Decker-Hauff et al.: Die Universität Tübingen von 1477 bis 1977 in Bildern und Dokumenten. 500 Jahre Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen 1477–1977. Attempto Verlag, Tübingen 1977, ISBN 3-921552-02-8, Stammtafel S. 24f. Dieses Forschungsergebnis Hansmartin Decker-Hauffs wurde durch die Forschung weitgehend übersehen; selbst neuere biographische Darstellungen des Johannes Nauclerus verweisen auf seine unbekannte Herkunft oder auf seine vermutete Abstammung aus Justingen.

- ↑ Haering (s. Literatur), S. 24

Literatur

- Hermann Haering: Johannes Vergenhans, genannt Nauclerus. In: Schwäbische Lebensbilder. Band 5. Kohlhammer, Stuttgart 1950, S. 1–25

- Hubertus Seibert: Nauclerus (eigtl. Vergenhans), Johannes. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 18, Duncker & Humblot, Berlin 1997, S. 760 f.

- Hermann Arthur Lier: Nauclerus, Johannes. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 23, Duncker & Humblot, Leipzig 1886, S. 296–298.

Weblinks

- Johannes Nauclerus. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL).

- Nachweis lateinischer Werke im Internet

- Druckschriften von und über Johannes Nauclerus im VD 17

Kategorien:- Historiker

- Hochschullehrer (Eberhard Karls Universität Tübingen)

- Person (Altwürttemberg)

- Deutscher

- Geboren 1425

- Gestorben 1510

- Mann

Wikimedia Foundation.