- Kennzeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern

-

Niederländische Juden, die mit einem gelben Stern und N markiert wurden, auf dem Appellplatz im KZ Buchenwald

Niederländische Juden, die mit einem gelben Stern und N markiert wurden, auf dem Appellplatz im KZ Buchenwald

Die Kennzeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern diente zur Gruppierung und Stigmatisierung der Gefangenen in den Konzentrationslagern während der Zeit des Nationalsozialismus. Sie erleichterte dem Wachpersonal die Erkennung der von der SS verwendeten Gruppierung der KZ-Häftlinge nach Ländern, „Rasse“, Vorverurteilungen etc. Die Häftlingsnummer ersetzte im Lager den Namen der gefangenen Personen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung

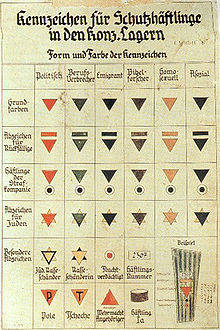

Die Kennzeichnung geschah mit Hilfe von farbigen Stoff-Dreiecken, deren Spitze nach unten zeigte. Aufgrund dieser Form wurden die Abzeichen auch „Winkel“ genannt. Sie wurden auf die gestreifte KZ-Häftlingskleidung genäht (Jacken und Hemd), damit die Wächter schnell den Grund ihrer Inhaftierung erkennen konnten.

Weitere Differenzierungen wurden nach Nationalitäten und den Aufgaben als Funktionshäftling (beispielsweise Kapos, Stubenältester bzw. Block- oder Barackenältester) vorgenommen. In den ersten KZ-Jahren und zum Teil auch später wurden die Häftlingsnummern auch auf der Kleidung angebracht.

Die Form wurde wegen der Ähnlichkeit mit den Gefahrenschildern in Deutschland gewählt. Zusätzlich zur Farbkodierung mussten einige Häftlingsgruppen einen Buchstaben in ihr Dreieck setzen, um ihr Herkunftsland anzuzeigen. Ein rotes Dreieck mit einem „F“ zum Beispiel wies auf einen politischen Gefangenen aus Frankreich hin.

Die üblichsten „Winkel“ waren:

- schwarz (vorher braun) – „Asoziale“ bzw. „Gemeinschaftsunfähige“[1],

- später wurden mit braunen Dreiecken Sinti/Roma gekennzeichnet

- grün – gewöhnliche Kriminelle

- lila – Bibelforscher:

- hauptsächlich Zeugen Jehovas (damals noch Ernste Bibelforscher genannt, siehe Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus)

- Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten-Reformationsbewegung

- Freie Bibelforscher

- rosa – homosexuelle Männer (siehe Homosexuelle während der Zeit des Nationalsozialismus)

- rot – politische Gefangene

- blau – Emigranten

Doppelte Dreiecke:

- zwei gelbe Winkel, die aufeinander gesetzt waren und so den Judenstern bildeten

- ein roter Winkel auf einem gelben – ein Jude, der als politischer Häftling inhaftiert war

Es gab verschiedene Markierungen, die von einem Häftling gleichzeitig getragen wurden, gelegentlich sogar mehr als sechs: so die Anfangsbuchstaben des Herkunftslandes:

- B bei Belgier

- F bei Franzosen

- I bei Italiener

- N bei Niederländer

- P bei Polen

- S bei Spanier

- T bei Tschechen

- U bei Ungarn

Form und Farbe der Markierung von Lagerhäftlingen in den Konzentrationslagern

Politisch Kriminell Emigrant Bibelforscher (Zeugen Jehovas) Homosexuell Asozial Einfache Winkel

Wiederholte Insassen

Angehörige einer Strafkompanie

Markierungen für Juden

Spezielle Markierungen

„Jüd. Rasseschänder“

„Rasseschänderin“

Fluchtgefahr

Häftlingsnummer

Die anwendbaren Markierungen wurden in folgender Reihenfolge getragen: Häftlingsnummer, Streifen für wiederholte Insassen, Winkel oder Stern, Mitglied einer Strafkompanie, Fluchtverdächtiger

Pole: „P“ auf einem roten Winkel

Tscheche: „T“ auf einem roten Winkel

Wehrmachtsangehöriger: Umgedrehter roter Winkel

Besonderer Häftling: Braunes ArmbandHäftlingsnummern

Jeder Häftling erhielt bei der Aufnahme in ein KZ-Stammlager eine Registrierungsnummer (Häftlingsnummer). Ab sofort hatte er im Lager keinen Namen mehr, sondern wurde mit dieser Nummer genannt und musste sich jedem ihm Vorgesetzten mit dieser Nummer melden (bei abgenommener Kappe und in strammer Hab-acht-Haltung).

Im Normalfall wurden die Häftlingsnummern an der Kleidung angebracht. Nur im Konzentrationslager Auschwitz wurden Häftlinge auch tätowiert. Einerseits um Verwechslungen von entkleideten Leichen auszuschließen und andererseits um geflohene Häftlinge leichter zu identifizieren. Normalerweise wurde die Häftlingsnummer auf den linken Unterarm tätowiert. Als Ausnahmen galten Kinder, die im Lager geboren worden waren. Da auf ihren Unterarmen nicht ausreichend Platz für eine Tätowierung war, wurden sie stattdessen auf anderen Stellen (z. B. Oberschenkel) tätowiert.

Die Nummern der so erfassten Häftlinge wurden in einer Buchhaltung in jedem Lager erfasst und bei den zwei täglichen Appellen auf dem Appellplatz vor und nach dem Ausrücken zu Arbeitskommandos wurden Veränderungen (Tod, Übergang ins Revier, Entlassungen) anhand dieser Nummern kontrolliert. Sie dienten auch zur In-Rechnung-Stellung der Häftlingsarbeit an daran beteiligte Firmen, Kleinbetriebe oder Behörden.

Anhand der Nummern in den verschiedenen Lagerbuchhaltungen war in der Nachkriegszeit teilweise eine Verfolgung einzelner Gefangenentransporte zwischen den Konzentrationslagern auch dann möglich, wenn die Häftlinge später getötet wurden oder als vermisst gegolten hatten. Besonders bei Gefangenentransporten aus den besetzten Ländern Europas war dies oft die einzige Möglichkeit, Todesort und wahrscheinlichen Todeszeitpunkt enger zu bestimmen.

Zum Teil enthielten die Nummern-Serien einzelner KZ-Lager Zusätze für einzelne Opfergruppen. Bei einer Verlegung in ein anderes Stammlager wurden zum Teil neue Nummern vergeben.

Siehe auch

Literatur

- Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, ISBN 3-453-02978-X

- Christa Schikorra: Kontinuitäten der Ausgrenzung. "Asoziale" Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Berlin, Metropol, 2001

- Helga Amesberger; Katrin Auer; Brigitte Halbmayr: Sexualisierte Gewalt. Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, Mandelbaum Verlag (2005), ISBN 3-85476-118-X

Weblinks

- www.jewishvirtuallibrary.org (Stars, Triangles, and Markings)

- Die Männer mit dem Rosa Winkel - Homosexuelle in NS-Konzentrationslagern

- Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Artikel von Wolf Oschlies auf Shoa.de

Einzelnachweise

- ↑ zur Legende lesbischer Frauen, die angeblich mit schwarzem Winkel gekennzeichnet wurden, siehe Homosexuelle während der Zeit des Nationalsozialismus

Wikimedia Foundation.