- Mirza Husain Ali

-

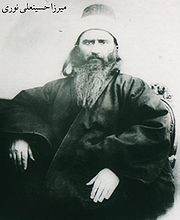

Baha’u’llah (arabisch بهاءالله bahā' allāh, DMG bahāʾ allāh, „Herrlichkeit Gottes“, Bahai-Transkription Bahá’u’lláh) (* 12. November 1817 in Teheran, Persien, heute Iran; † 29. Mai 1892 in Akkon, Osmanisches Reich, heute Israel), ist der Stifter der Bahai-Religion. Sein bürgerlicher Name war Mirza Husayn Ali Nuri (persisch میرزا حسینعلی).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben

- 2 Baha’u’llah als der Verheißene anderer Religionen

- 3 Nachfolge

- 4 Lehre

- 5 Werke

- 6 Bild

- 7 Literatur

- 8 Einzelnachweise

- 9 Weblinks

Leben

Herkunft, Abstammung und Familie

Baha’u’llahs Familie gehörte dem persischen Hochadel an, stammte aus Nur, einem Bezirk der Provinz Mazandaran im Norden Persiens. Die Ahnenreihe Baha’u’llahs lässt sich bis zu Yazdegerd III., dem letzten zarathustrischen Großkönig Persiens, zurückverfolgen.

Baha’u’llahs Vater, Mirza Abbas-i-Nuri, war im Staatsdienst tätig und erreichte auf dem Höhepunkt seiner Karriere den Rang eines Wesirs, erst als Berater für einen persischen Prinzen, später als Steuerbeamter und Gouverneur in der Provinz Lorestan. Seine kunstvollen Kalligrafien brachten ihm bald den Ehrentitel Mirza Buzurg ein, unter welchem er heute bekannt ist. Aufgrund der Ablehnung Mohammed Schahs modernistischer Strömungen fiel Mirza Buzurg in Ungnade. Er verstarb vermutlich im Frühjahr des Jahres 1839.[1][2]

Baha’u’llahs Mutter, Khadijih Khanum, war die zweite Frau Mirza Buzurgs. Sie brachte aus erster Ehe drei Kinder mit in die Verbindung. In der Ehe mit Mirza Buzurg bekam sie weitere fünf Kinder. Baha’u’llah war das vierte von diesen.[1]

Baha’u’llah selbst heiratete im Oktober 1835 Asiyih Khanum. Er gab ihr später den Titel Navvab („das erhabenste Blatt“), unter welchem sie heute bekannt ist. Mit ihr hatte er sieben Kinder, wovon jedoch nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Diese Kinder spielen in der späteren Entwicklung der von Baha’u’llah gestifteten Religion eine wichtige Rolle. 1844 wurde sein Sohn Abbas geboren, welcher sich später Abdu’l Baha („der Diener der Herrlichkeit“) nannte, 1846 seine Tochter Fatimih Sultan Khanum, welche Baha’u’llah später Bahiyyih Khanum („das größte heilige Blatt“) nannte und 1850 ein weiterer Sohn, Mirza Mahdi, welchen Baha’u’llah später Ghusn-i-Athar („der reinste Zweig“) nannte.[3]

Wie es in Persien der damaligen Zeit für einen Mann seines Standes normal war und erwartet wurde, heiratete Baha’u’llah 1848 eine weitere Frau, Fatimih Khanum, welcher er den Titel Mahd-i-Ulya gab. Mit ihr hatte er sechs Kinder, von denen jedoch nur drei Söhne und eine Tochter das Erwachsenenalter erreichten. 1862 heiratete er in Bagdad Gawhar Khanum, aus der Ehe ging eine Tochter hervor.[3]

Kindheit und frühe Jahre (1817–1844)

Baha’u’llah wurde am 12. November 1817 in einem Haus seiner Familie am Rande Teherans geboren. Sein Geburtsname war Mirza Husayn Ali Nuri.[1] Erziehung erhielt er für den persischen Adel standesgemäß von Privatlehrern. Diese beinhaltete die Unterrichtung im Lesen, Schreiben, Rechnen und persischer Literatur, ebenso wie das Auswendiglernen von Teilen des Korans. Baha’u’llah selbst betont, dass er keinen Zugang zu höherer Bildung hatte und seine Religion nicht aus eigenem Wissen konstruiert hat.[4]

Er fiel schon in seiner Kindheit durch seine pazifistische Einstellung, seine Gerechtigkeitsliebe, sein Mitleid gegenüber allen Menschen, seine Spiritualität und seine Intelligenz auf. Auch zeigte er Geschick bei theologischen Fragen.[5][2]

Baha’u’llah wurde angeboten, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und eine Karriere im Staatsdienst zu beginnen. Er lehnte jedoch ab, vermutlich weil er nicht in die allgegenwärtigen Hofintrigen verwickelt werden wollte. Auch wenn er nicht am sozialen Aufstieg und an Regierungsangelegenheiten interessiert war, zog er sich später die Missgunst des Ministerpräsidenten Haji Mirza Aqasi zu, da er diesem kein Land aus seinem Erbe veräußern wollte.[6][2]

Baha’u’llah und seine junge Familie waren aufgrund des Erbes seines Vater gut versorgt. Die Wintermonate verbrachten sie in seinem Haus in Darkala, im südlichen Teil des Bezirks Nur und die Sommermonate in Takur im nördlichen Teil des Bezirks. Sie hielten sich aus Regierungsangelegenheiten und dem Pomp der persischen Oberschicht heraus, stattdessen wandte sich Baha’u’llah mit seiner Frau altruistischen Aktivitäten zu, was ihn bald als „Vater der Armen“[7] bekannt machte.[6]

Als Anhänger des Bab (1844–1853)

1844 schloss sich Baha’u’llah, nachdem er durch den ersten Jünger des Bab, Mulla Husayn Bushru’i, eine Schriftrolle übermittelt bekam und so von seiner religiösen Sendung erfuhr, dem Bab an.[8] Baha’u’llah traf den Bab nie persönlich, wurde aber schnell ein bedeutendes Mitglied dessen Religion, dem Babismus. Zuerst verbreitete er die neue Religion in seiner Familie und Verwandtschaft, dann in seinem Heimatbezirk Nur und schließlich zog er nach Teheran, um dort fortzufahren. In Teheran nutzte er seine Kontakte und soziale Stellung, um andere Babi zu unterstützen und zu beschützen, was nötig war, da die neue Bewegung dem Zorn des muslimisch-schiitischen Klerus und der Missgunst der persischen Regierung ausgesetzt war.[9][2]

Von Juni bis Juli 1848 war Baha’u’llah Gastgeber und leitende Figur der Konferenz von Badascht. Baha’u’llah war der Vermittler zwischen der konservativen Position, dass der Babismus eine Reformbewegung innerhalb des Islams sei und der progressiven Position, dass es sich um eine neue Religion handele. Im Ergebnis löste sich der Babismus schließlich vollständig vom Islam und der Schari'a. Baha’u’llah war, seit er Babi wurde, von der progressiven Position überzeugt.[8] Auf dieser Konferenz vergab Baha’u’llah Titel an die teilnehmenden Personen, sich selbst den Titel Baha („Herrlichkeit“, „Glanz“). Der Bab bestätigte alle Entscheidungen, welche auf der Konferenz getroffen wurden, aus seiner Gefangenschaft heraus.[10][2]

Die folgenden drei Jahre waren katastrophal für die Babi. In Mazandaran, Nayriz und Zandschan wurden die sich selbst verteidigenden Babi belagert und massakriert. Am 9. Juli 1850 wurde der bereits gefangen genommene Bab in Täbris hingerichtet. Nach dem Tod des Bab wurden seine Dokumente, Siegel und das Schreibzeug von seinem Sekretär an Baha’u’llah übermittelt.[11][2]

Im Mai oder Juni 1851 verließ Baha’u’llah, auf Geheiß von Ministerpräsident Amir Kabir das Land, um in Kerbela (damals Osmanisches Reich) Exil zu suchen. Baha’u’llah folgte damit dem Wunsch des Ministerpräsidenten zwar, hatte jedoch Bedenken über die weitere Entwicklung der Lage der Babi im Inland. Während Amir Kabir hoffte, den Aufruhr im Land, den die Babi-Bewegung und die Hinrichtung des Bab ausgelöst hatten, mit der Exilierung Baha’u’llahs zu beruhigen, befürchtete dieser zurecht, dass damit den fanatischen Umtrieben des Scheich Ali Azim in der Babi-Gemeinde Vorschub geleistet wurde. Im Irak (welcher damals komplett zum Osmanischen Reich gehörte), gelang es Baha’u’llah, die versprengten Exilgemeinden der Babi in Kerbela und Bagdad wieder zu vereinen und moralisch aufzubauen. Aufgrund eines innenpolitischen Wechsels in Persien konnte Baha’u’llah im April oder Mai 1852 nach Teheran zurückkehren.[12][2]

Aus Rache für die Ermordung des Bab und vieler ihrer Glaubensbrüder verübten drei fanatisierte, unter dem Einfluss von Scheich Ali Azim und Husayn Jan stehende, Babi am 14. August 1852 als Einzeltäter einen völlig untauglichen Mordanschlag auf Nāser ad-Dīn Schah. Dieser wurde nur leicht verletzt, jedoch entzündete dieser Anschlag einen persönlichen Hass gegen den gesamten Babismus in ihm. Auch wenn Baha’u’llah keinerlei Verbindung zu dem Anschlag hatte, wurde er dessen beschuldigt und mit vielen anderen Babi ins Siyah Chal (je nach Übersetzung: „die dunkle Grube“ oder „das schwarze Loch“), einem Teheraner Kerker für Schwerverbrecher, gebracht. Viele der mit ihm eingekerkerten Babi wurden hingerichtet und auf dem gesamten persischen Staatsgebiet fanden Pogrome statt.[13][2]

Berufungserlebnis

Baha’u’llah gab an, seine erste Offenbarung und Berufung als Religionsstifter im Siyah Chal empfangen zu haben. Dieses Ereignis beschreibt er später auf unterschiedliche Weise. Es ist möglich, dass es sich um eine Reihe von Ereignissen handelte.[14] Im Lawh-i-Ibn-i-Dhi’b („der Brief an den Sohn des Wolfes“) beschreibt Baha’u’llah, dass „eines Nachts im Traum … von allen Seiten … [erhabene] Worte zu hören [waren]“.[15] In der Suratu’l-Haykal („die Sure des Tempels“) beschreibt er, dass ihm eine himmlische Jungfrau erschien und ihm seine Mission verkündete.[16] Im selben Werk, in einem Teil, welchen er als Sendschreiben an Nāser ad-Dīn Schah verfasste, schreibt er, dass „die Winde des Allherrlichen“ ihm „Kenntnis von allem, was war“ lieferten.[17]

Bagdad (1853–1863)

Erste Periode in Bagdad (1853–1854)

Aufgrund seines hohen gesellschaftlichen Standes, der Einflussnahme des russischen Botschafters für Baha’u’llah und seiner offensichtlichen Unschuld, war eine unbegründete dauerhafte Inhaftierung oder gar Hinrichtung Baha’u’llahs nicht durchzusetzen, und er durfte den Kerker verlassen. Zusammen mit seiner Familie und einigen anderen Babi musste er Persien verlassen und wurde seines Besitzes enteignet. Als Exil wählte Baha’u’llah Bagdad, ein Angebot des Russischen Reiches lehnte er ab.[18][2]

Am 12. Januar 1853 verließ Baha’u’llah mit seiner Familie und einigen Verwandten Teheran und kam nach einem beschwerlichen und entbehrungsreichen Marsch am 8. April in Bagdad an. Mirza Yahya Nuri, bekannter unter dem Titel Subh-i-Azal („Morgen der Ewigkeit“), ein Halbbruder Baha’u’llahs, der durch ihn zum Babi wurde, traf einige Monate später in Bagdad ein. Auch er hatte eine bedeutende Position innerhalb der Babi-Gemeinde. Obwohl der Bab Dokumente, Siegel und Schreibzeug Baha’u’llah hinterlassen hatte,[11] wurde überraschenderweise Subh-i-Azal und nicht Baha’u’llah formell als dessen Nachfolger als Gemeindeoberhaupt eingesetzt und zumindest zu Beginn von den Babi auch als dieses angesehen. Baha’u’llah empfahl Subh-i-Azal, da dieser nicht exiliert wurde, nach Persien zurückzukehren und die dortige, wesentlich größere, Babi-Gemeinde zu leiten; Subh-i-Azal lehnte jedoch ab.[19][2]

Die Lehre des Bab war durchzogen von der Erwartung der baldigen Ankunft der messianischen Gestalt des Man Yozheroh Allah („Jener, den Gott offenbaren wird“). Baha’u’llah erklärte später öffentlich, diese Gestalt zu sein. Vorerst machte er diesen Anspruch jedoch noch nicht publik. Er versuchte, die demoralisierte und zerstrittene Babi-Gemeinde, die unter der mangelhaften Führung des zurückgezogen lebenden, aber scheinbar von der Macht berauschten Subh-i-Azals, stand, wieder aufzurichten. Baha’u’llah hielt die Babi dazu an, jegliche Rachegedanken gegen den persischen Staat und den schiitischen Klerus abzulegen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, die ethischen Richtlinien des Bab zu befolgen. Da in Bagdad nun viele der führenden Persönlichkeiten versammelt waren, entwickelte sich die Stadt bald zu einem wichtigen Ziel für viele Babi. Bald neigte die Gemeinde dazu, sich um Baha’u’llah zu sammeln und ihn als eigentliches Oberhaupt zu sehen, woraufhin Subh-i-Azal, unter dem Einfluss von Sayyid Muhammad Isfahani, diverse Verleumdungen gegen ihn in Umlauf brachte.[20][2]

Als Einsiedler in Kurdistan (1854–1856)

Enttäuscht und fürchtend, dass er die Babi-Gemeinde durch seine Anwesenheit spalten könnte, verließ er Bagdad am 10. April 1854. Er hielt sich die nächsten zwei Jahre in der Nähe der 300 Kilometer nördlich gelegenen Stadt Sulaimaniyya, welche zum kurdischen Teil des Iraks gehört, auf. Der Gemeinde in Bagdad teilte er dies nicht mit. Dort lebte er als asketischer Derwisch unter dem Namen Darvish Muhammad-i-Irani in einer Höhle in den Bergen Kurdistans. Er besuchte die Stadt nur, um das dortige Bad aufzusuchen und Lebensmittel zu bekommen. Der lokale Naqschbandi-Tariqa wurde auf Baha’u’llah aufmerksam und strebte Kontakt mit ihm an. Baha’u’llah verfasste einige sufistische Werke und gab Unterricht im Zentrum des Ordens.[21][2]

Die Babi-Gemeinde in Bagdad verfiel in der Zwischenzeit wieder zusehends, Subh-i-Azal verlor die Kontrolle über die Gemeinde fast völlig und diese spaltete sich in viele kleinere Gruppen. Mirza Musa, der Bruder Baha’u’llahs, und Abdu’l Baha, Baha’u’llahs ältester Sohn, fanden Baha’u’llah durch eine Eingebung und sandten zwei Babi zu ihm, welche ihn überzeugen sollten nach Bagdad zurückzukehren, um der Gemeinde zu helfen. Baha’u’llah lehnte diese Bitte, aufgrund seiner schlechten Erlebnisse in Bagdad und der wohlgesinnten Bevölkerung in Sulaimaniyya, erst ab. Erst als die Gesandten anmerkten, dass sie ihn auf keinen Fall wieder verlassen würden und ihnen viele andere Babi folgen würden, gab er nach und stimmte zu. Im Kitab-i-Iqan („das Buch der Gewissheit“) erklärt Baha’u’llah, dass er „an keine Rückkehr [dachte] … bis zu der Stunde, da aus dem mystischen Quell der Ruf an [ihn] erging, der [ihm] befahl zurückzukehren“[22]. Am 19. März 1856 traf er schließlich wieder in Bagdad ein.[23][2]

Zweite Periode in Bagdad (1856–1863)

Von 1856 bis 1863 lebte Baha’u’llah in Bagdad. Bei seiner Ankunft fand Baha’u’llah die Babi-Gemeinde Bagdads in einem sehr schlechten Zustand vor. Wiederholt begann Baha’u’llah die Gemeinde wieder aufzubauen und die verschiedenen Gruppen wieder zu vereinen. Er empfing viele Besucher, darunter auch einige der Personen, welche ihn in Sulaimaniyya kennen lernten. Baha’u’llahs Reputation in der Bevölkerung Bagdads wuchs und die Babi begannen ihn nun sicher als Oberhaupt der Gemeinde zu sehen, auch wenn er seinen Anspruch noch immer nicht offenbarte. Auch wenn die Gemeinde sehr arm war, blühte das geistige Leben bald wieder auf, so dass Bagdad wieder ein beliebtes Ziel für die Babi Persiens wurde.[24][2]

Da die Babi-Gemeinde unter Baha’u’llah wieder erstarkte, sah sich Baha’u’llah bald mit entschiedenen Gegnern konfrontiert. Subh-i-Azal, welcher unter dem Einfluss von Sayyid Muhammad Isfahani stand, wetterte weiterhin gegen Baha’u’llah. Molla Abdu’l-Husayn Tihrani, ein schiitischer Kleriker aus Persien, versuchte die Öffentlichkeit gegen Baha’u’llah aufzubringen. Mirza Buzurg Khan Qazvini, welcher 1860 persischer Konsul in Bagdad wurde, schloss sich ihm in diesen Bemühungen an. Da diese jedoch nicht erfolgreich waren, versuchten sie Baha’u’llah ermorden zu lassen; die beauftragten Personen sahen sich jedoch nach eigenem Bekunden im Moment des Anschlages nicht mehr in der Lage diesen auszuüben.[25][2]

Im Juli 1861 gelang es Molla Abdu’l-Husayn Tihrani eine Zusammenkunft schiitischer Kleriker in Al-Kazimiyya dazu zu bewegen, den Dschihad gegen die Babi und Baha’u’llah auszurufen. Es gab jedoch nur einen größeren Angriff auf die Babi, welchen Baha’u’llah aber gewaltlos abwenden konnte. Bemühungen, weitere Gewalt gegen die Babi anzufachen, scheiterten. Der osmanische Gouverneur war über die Aktionen der Perser im Osmanischen Reich verärgert und stellte klar, dass solche Operationen nicht gestattet sind. Nun setzte Mirza Buzurg Khan Qazvini den Gouverneur unter Druck, die Babi, welche fast alle die persische Staatsbürgerschaft hatten, auszuliefern. Auf Baha’u’llahs Empfehlung beantragten alle Babi in Bagdad die osmanische Staatsbürgerschaft, um nicht ausgeliefert zu werden. Der Gouverneur stimmte zu und etwa 120 Babi bekamen osmanische Papiere.[26][2]

Molla Abdu’l-Husayn Tihrani und Mirza Buzurg Khan Qazvini sandten Nāser ad-Dīn Schah und Musbiru’d-Dawlih, dem Botschafter Persiens im Osmanischen Reich, Berichte über die angebliche Gefahr, welche von Baha’u’llah und den Babi in Bagdad ausginge. Die Berichte beinhalteten jedoch massive Fehldarstellungen. Offensichtlich beunruhigten diese Berichte Nāser ad-Dīn Schah und die persische Regierung doch so sehr, dass sie versuchten, die osmanische Regierung dazu zu bewegen, Baha’u’llah entweder auszuliefern oder von der persisch-osmanischen Grenze weg zu verlegen. Nach dem Tod von Abdülmecid I. und der Thronbesteigung durch Abd ul Aziz beauftragte die persische Regierung Musbiru’d-Dawlih erneut mit einer Anfrage. Diese war letztendlich erfolgreich und am 24. März wurde Baha’u’llah eine Einladung nach Konstantinopel, der Hauptstadt des osmanischen Reiches, übergeben. Eine solche Einladung war jedoch als Befehl der Regierung zu verstehen, dem Baha’u’llah Folge leistete, jedoch um einen Monat Aufschub bat, welcher ihm auch gewährt wurde. Die Nachricht löste Unruhe in der Babi-Gemeinde, aber auch Betroffenheit innerhalb der Bevölkerung aus.[27][2]

Verkündigung im Garten Ridvan

Vor der Abreise teilte Baha’u’llah einer kleinen Gruppe seiner Anhänger mit, dass er die vom Bab angekündigte messianische Gestalt des Man Yozheroh Allah („Jener, den Gott offenbaren wird“) sei. Diese Verkündigung geschah im Garten Ridvan („Paradies“) am Fluss Tigris, welchen ihm der Gouverneur Bagdads, Najib Pasha, zur Verfügung stellte. Am 22. April 1863 zog Baha’u’llah in den Garten ein, wo er zwölf weitere Tage verweilte und diverse Gäste aus Bagdad empfing, welche sich von ihm verabschieden wollten. Am neunten Tag betrat Baha’u’llahs Familie den Garten und er verkündete einem kleinen Kreis von Babi drei Botschaften. Er verbot den heiligen Krieg, erklärte dass er die „Manifestation Gottes“ für dieses Zeitalter sei, und dass der größte „Name Gottes“ Allah’u’Abha mit seiner Erklärung verkündet sei. Am zwölften Tag, dem 3. Mai 1863, verließ Baha’u’llah mit seinen Anhängern den Garten und sie brachen zu ihrer Reise nach Konstantinopel auf. Diese zwölf Tage werden durch die Baha’i heute als ihr höchstes Fest (Ridvan, 21. April bis 2. Mai) begangen.[28][2]

Konstantinopel und Adrianopel (1863–1868)

Konstantinopel (1863)

Baha’u’llah, seine Familie und eine kleine Zahl von Baha’i folgten der Anweisung und reisten am 12. Tag des Ridvan, dem 3. Mai 1863, nach Konstantinopel, der damaligen Hauptstadt des osmanischen Reiches, ab. Die beschwerliche Reise führte zunächst mit einer Karawane nördlich über Mosul nach Samsun am Schwarzen Meer von wo aus die Reise mit einem Schiff nach Konstantinopel fortgesetzt wurde, wo sie schließlich am 16. August 1863 eintrafen.[28][2]

Baha’u’llah wurde von Beamten des Osmanischen Reiches empfangen und untergebracht, er stellte sich bereit alle Fragen zu beantworten, lehnte es jedoch ab politische Beziehungen aufzubauen. Während des Aufenthalts besichtigte Baha’u’llah einige wichtige religiöse Orte des Islams. Wohl insbesondere aufgrund einer Kampagne des persischen Botschafters Mushiru’d-Dawlih wurden er und seine Anhänger jedoch bereits nach drei Monate nach Adrianopel verbannt. Ein friedlicher Widerstand dagegen wurde durch den Separatismus Subh-i-Azals, welcher heimlich auf der Karawane gefolgt war, verhindert.[29][2]

Adrianopel (1863–1868)

Im Dezember 1863 reiste die Gruppe um Baha’u’llah schließlich nach Adrianopel. Dort blieben sie viereinhalb Jahre.

Als Reaktion auf die Verkündigung Baha’u’llahs verkündete Subh-i-Azal der vom Bab prophezeite zu sein. Dies führte zu einem Bruch in der Babi-Gemeinde. Der überwiegende Teil der Babi erkannte Baha’u’llah als „Jenen, den Gott offenbaren wird“ an. Einige wenige Babi folgten Subh-i-Azal und wurden Azali genannt. Die Anhänger Baha’u’llahs bezeichneten sich fortan als Bahai.[2]

Infolge dieses Konflikts versuchte Subh-i-Azal mehrmals Baha’u’llah zu ermorden oder die Ermordung Baha’u’llahs in Auftrag zu geben. Die Mordversuche missglückten; dennoch wurde Baha’u’llah schwer vergiftet und litt sein restliches Leben an den Folgeschäden.[2]

Ebenfalls in Adrianopel schrieb Baha’u’llah seine Sendschreiben an die zeitgenössischen Herrscher der Welt. Dies waren einerseits allgemeine Schreiben an alle Herrscher, andererseits an bestimmte Personen oder Gruppen adressierte Schreiben.[2] Unter den Herrschern waren beispielsweise:

- Königin Victoria I. vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland

- Kaiser Napoléon III. des Zweiten Kaiserreichs der Franzosen

- Zar Alexander II. des Russischen Reiches

- Kaiser Wilhelm II. des Deutschen Reiches

- Kaiser Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn

- Sultan Abd ul Aziz des Osmanischen Reiches

- Schah Nāser ad-Dīn von Persien

Palästina (1868–1892)

Akkon (1868–1877)

Die osmanische Regierung nahm schließlich den Streit zwischen den Gruppierungen zum Anlass, beide Gruppen getrennt zu verbannen. Die Azali wurden nach Famagusta auf Zypern und die Bahai nach Akkon verbannt. Ohne Vorwarnung wurde das Haus Baha’u’llahs von Soldaten umstellt und alle Bahai wurden geheißen, sich auf ihre Deportation in die Strafkolonie Akkon vorzubereiten. Sie verließen Adrianopel am 12. August 1868 und erreichten nach fünf Tagen Gallipoli. Unterwegs schrieb Baha’u’llah die Suriy-i-Rais, die an den Großwesir des Osmanischen Reiches Ali Pasha (1815–1871) gerichtet ist und schonungslos dessen Machtmissbrauch bloßlegt. Am 21. fuhren sie von dort mit einem Dampfer, der zwei Tage in Smyrna hielt, nach Alexandria. Dort wurden sie auf einen anderen Dampfer verschifft, der nach kurzen Aufenthalten in Port Said und Tel Aviv-Jaffa in Haifa ankam. Mit einem Segelschiff wurden sie nach Akkon übergesetzt und am 31. August 1868 ausgeschifft.[2]

In den ersten Jahren waren die Haftbedingungen sehr streng und der Kontakt mit anderen Häftlingen war ihnen untersagt. Kurz nach der Einkerkerung schrieb Baha’u’llahs das Lawh-i-Rais, welches ebenfalls Passagen enthält, die an Ali Pasha gerichtet sind und den Minister scharf tadeln. Kurz nach dem Tod des ehemaligen Ministers des Osmanischen Reiches, Fuad Pasha, im Jahre 1869 schrieb Baha’u’llah das Lawh-i-Fuad, in dem auf seine Intrigen angespielt wird, die geistigen Folgen des Machtmissbrauchs beschrieben werden und der bevorstehende Sturz Ali Pashas wie des Sultans selbst vorausgesagt werden. Ihre dramatische Erfüllung trug viel zum Ansehen Baha’u’llahs bei. Außerdem schrieb Baha’u’llah unter anderem die Sendschreiben an Papst Pius IX., an Zar Alexander II., an Königin Victoria I., ein zweites Sendschreiben an Napoléon III. sowie das Heiligste Buch, den Kitab-i-Aqdas.[2]

Nach einiger Zeit gewann Baha’u’llah das Vertrauen der Beamten und der Bevölkerung, so dass die Haftbedingungen nach dem Tod von Sultan Abd ul Aziz gelockert wurden. Nun war Baha’u’llah dazu berechtigt, auch Orte in der Nähe Akkons zu besuchen. Von 1877 bis 1879 lebte Baha’u’llah in Mazra’a (arabisch المزرعة, „Bauernhof“), einem kleinen Ort wenige Kilometer nördlich von Akkon.[2]

Mazra’ih (1877–1879)

Das etwa sechs Kilometer nördlich von Akkon gelegene Wohnhaus, das einst dem Gouverneur von Akkon (Abdullah Psha) gehörte, wurde von Abdu`l Baha gemietet und für Baha’u’llah vorbereitet. Der damalige Mufti von Akkon musste Baha’u’llah wiederholt kniend anflehen, bis dieser, der den Namen nach ein Gefangener (denn die Befehle des Sultans Abd ul Aziz wurden nie aufgehoben) war, schließlich einwilligte und im Juni 1877 dort einzog. Abdul Baha, seine Mutter und seine Schwester blieben jedoch in Akkon zurück. Abdul Baha, kümmerte sich dort um die enormen Pflichten und Verantwortungen der Gemeinde und schirmte so seinen Vater von diesen Tätigkeiten ab, so dass dieser seine ganze Zeit sich den Treffen mit den Gläubigen und der Offenbarung des Wortes Gottes widmen konnte.

Bahji (1879–1892)

Seine letzten Lebensjahre von 1879 bis 1892 verbrachte Baha’u’llah im Landhaus Bahji, nördlich von Akkon. Obwohl er und seine Familie hier außerhalb der Gefängnismauern leben konnten, waren sie offiziell noch immer Gefangene des Osmanischen Reiches. Baha’u’llah verließ die Gegend um Akkon nicht mehr. Er war jedoch dazu in der Lage, einige Besucher zu empfangen. In dieser Zeit schrieb er unter anderem den Brief an den Sohn des Wolfes.

Am 29. Mai 1892 verstarb Baha’u’llah. Er wurde in einem Schrein neben dem Landhaus Bahji begraben. Heute ist dieser Schrein Baha’u’llahs für die Bahai ihr bedeutendstes Pilgerziel und die Gebetsrichtung für ihr tägliches Pflichtgebet.[2]

Baha’u’llah als der Verheißene anderer Religionen

Baha’u’llah erklärte, dass er der Verheißene der großen Religionen sei und es somit seine Aufgabe sei, die Erfüllung zahlreicher messianischer Prophezeiungen einzuleiten. Diese Prophezeiungen sind nach Baha’u’llah symbolisch zu verstehen. Baha’u’llah ist für die Bahai zum Beispiel der von Jesaja prophezeite „Herr der Heerscharen“, der „Zehnte Avatar“ des Hinduismus, der „Maitreya“ des Buddhismus, die „Wiederkunft Christi in der Herrlichkeit des Vaters“ (Mt 16,27 EU, Mk 8,38 EU und Lk 9,26 EU) des Christentums, die „große Verkündigung“ (Koran 38:67; 78:2) des Islam oder auch der „Shah Bahram“ des Zoroastrismus.

Nachfolge

In seinem Testament, dem Buch des Bundes, bestimmte Baha’u’llah seinen ältesten Sohn Abdu’l Baha zu seinem Nachfolger. Abdu’l Baha ist für die Bahai das vollkommene Beispiel für die gelebten Lehren seines Vaters und zudem der von ihm autorisierte Interpret der Heiligen Schriften.

Lehre

Im Zentrum der Lehre Baha’u’llahs steht eine dreifache Einheit: die Einheit Gottes, die Einheit der Religionen und die Einheit der Menschheit.[30] Shoghi Effendi fasste den Kern der Lehre folgendermaßen zusammen:

„Die unabhängige, von Aberglauben und Tradition befreite Wahrheitssuche; die Einheit des ganzen Menschengeschlechts – Hauptlehre und Leitprinzip des Glaubens –; die grundlegende Einheit aller Religionen; strikte Ablehnung jeglichen Vorurteils, ob religiöser, rassischer, gesellschaftlicher oder ethnischer Art; der unabdingbare Einklang von Religion und Wissenschaft; Gleichheit für Mann und Frau, die beiden Flügel, mit denen der Vogel Menschheit sich aufschwingen kann; die Einführung der Schulpflicht; die Adoption einer universellen Hilfssprache; die Beseitigung der Extreme von Reichtum und Armut; die Einrichtung eines Welttribunals zur Schlichtung von Streit unter Völkern; die Würdigung jeglicher im Geist des Dienstes geleisteten Arbeit als Gottesdienst; die Verherrlichung der Gerechtigkeit als herrschendes Prinzip in der menschlichen Gesellschaft und der Religion als Bollwerk für den Schutz aller Menschen und Völker; die Stiftung eines dauernden universalen Friedens als das erhabenste Ziel für die ganze Menschheit.“

Werke

Baha’u’llahs Werke sind zahlreich, vermutlich würden sie rund 100 Bände umfassen, nur wenige wurden jedoch als Buch verfasst. Die meisten seiner Werke verfasste er als so genannte „Tafeln“. Im Bahai-Weltzentrum sind bis heute 7.000 seiner Tafeln authentifiziert und archiviert, die Arbeit daran ist weiterhin im Gange.[32]

Seine Werke sind in arabisch oder persisch verfasst. Im Arabischen bediente er sich eines oft innovativen und eloquenten Stils. In seine persischen Werke flicht er arabische Worte ein, was die Texte sprachgewaltig, jedoch für jemanden ohne Arabischkenntnisse, schwer verständlich macht. Es gibt jedoch persische Werke, welche er in einem „reinen Persisch“, also gänzlich ohne arabische Wörter, verfasste. Seine Werke haben in ihrer Originalsprache einen melodischen Klang, weshalb sie oft mittels Gesang rezitiert werden.[33]

Bild

Um einer unangebrachten Bilderverehrung vorzubeugen und aus Respekt vor der Person des Religionsstifters, werden seitens der Bahai keine Darstellungen Baha’u’llahs vervielfältigt oder verbreitet. Jeder Bahai kann während einer neuntägigen Pilgerreise für eine kurze Zeit einen Blick auf ein Bild Baha’u’llahs werfen. Für die Vorstellung, wie Baha’u’llah auf die Menschen gewirkt hat, ist die Beschreibung, die ein westlicher Besucher von ihm gab, hilfreich:

„In der Ecke, wo der Diwan an die Wand stieß, saß eine hoheitsvolle, ehrwürdige Gestalt mit jener Kopfbedeckung, wie sie bei den Derwischen Táj genannt wird (aber von ungewöhnlicher Höhe und Form), und um deren unteren Teil ein kleiner weißer Turban gewunden war. Das Antlitz, in das ich nun blickte, kann ich nie vergessen, obgleich ich nicht imstande bin, es zu beschreiben. Diese durchdringenden Augen schienen auf dem Grunde der Seele zu lesen. Macht und Würde lagen über diesen breiten Augenbrauen; die tiefen Falten auf Seiner Stirne und Seinem Gesicht verrieten ein Alter, das Sein tiefschwarzes Haar und der in üppiger Fülle bis zur Leibesmitte herabwallende Bart Lügen zu strafen schienen. Unnötig zu fragen, in wessen Gegenwart ich stand, als ich mich vor Dem verneigte, Der das Ziel einer Verehrung und Liebe ist, um die Ihn Könige beneiden könnten und nach der sich Kaiser vergeblich sehnen.“

In der Darstellung der Bahai-Religion durch Außenstehende wird häufig ein Bild von Baha’u’llah genutzt, welches der christliche Missionar William McElwee Miller in seinem Buch „The Baha’i Faith: Its history and teachings“ veröffentlicht hat (siehe rechts).

Literatur

Über Baha’u’llah

- Hasan M. Balyuzi: Bahá’u’lláh. Der Herr der Herrlichkeit. Bahá’í-Verlag, Hofheim 1991, ISBN 3-87037-262-1.

- Adib Taherzadeh: Die Offenbarung Bahá’u’lláhs. Bahá’í-Verlag, Hofheim.

- Baghdád 1853–1863 (Band 1). 1981, ISBN 3-87037-123-4.

- Adrianopel 1863–1868 (Band 2). 1987, ISBN 3-87037-194-3.

- `Akká, die ersten Jahre 1868–1877 (Band 3). 1992, ISBN 3-87037-295-8.

- Mazra’ih und Bahjí 1877–1892 (Band 4). 1995, ISBN 3-87037-308-3.

- Moojan Momen: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4.

- Juan Cole: A Brief Biography of Baha’u’llah. 1996.

- Bahá’í International Community: Bahá’u’lláh. Eine Einführung. Bahá’í-Verlag, Hofheim 1997, ISBN 3-87037-333-4.

- Juan Cole: BAHÁ-ALLÁH MÍRZA HOSAYN-ALI NÚRÍ. In: Onlineversion der Encyclopædia Iranica.

Von Baha’u’llah auf Deutsch

Jahr und Titel beziehen sich auf die Ausgabe der aktuellen deutschen Übersetzung.

- Baha’u’llah: Anspruch und Verkündigung. Sendbriefe aus Edirne und Akka. 1. Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 2007, ISBN 978-3-87037-419-8.

- Baha’u’llah: Verborgene Worte. unveränderter Nachdruck der 11., revidierten Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 2004, ISBN 3-87037-418-7.

- Baha’u’llah: Das Buch der Gewissheit. 4., völlig überarbeitete Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-340-7.

- Baha’u’llah: Der Kitab-i-Aqdas. Das Heiligste Buch. 1. Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-339-3.

- Baha’u’llah: Ährenlese. Eine Auswahl aus den Schriften Baha’u’llahs. Zusammengestellt und ins Englische übertragen von Shoghi Effendi. 4., revidierte Auflage Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 1999, ISBN 3-87037-366-0.

- Baha’u’llah: Kleine Auswahl aus seinen Schriften. Bahai-Verlag, Hofheim 1980, ISBN 3-87037-117-X.

- Baha’u’llah: Botschaften aus Akka. Offenbart nach dem Kitab-i-Aqdas. Bahai-Verlag, Hofheim 1982, ISBN 3-87037-143-9.

- Baha’u’llah: Brief an den Sohn des Wolfes. unveränderter Nachdruck der 1. Auflage. Bahai-Verlag, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-87037-207-9.

- Baha’u’llah: Die Sieben Täler. Die Vier Täler. 4. Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 1997, ISBN 3-87037-330-X.

- Baha’u’llah: Verborgene Worte. Worte der Weisheit. Bahai-Verlag, Hofheim 2001, ISBN 3-87037-388-1.

- Baha’u’llah: Gebete und Meditationen. Bahai-Verlag, Hofheim 1992, ISBN 3-87037-248-6.

- Baha’u’llah: Edelsteine göttlicher Geheimnisse. Bahai-Verlag, Hofheim 2007, ISBN 978-3-87037-420-4.

- Baha’u’llah, der Bab, Abdu’l Baha: Gebete. Bahai-Verlag, Hofheim 1996, ISBN 3-87037-320-2.

- Baha’u’llah, Abdu’l Baha: Dokumente des Bündnisses. Buch des Bundes und Testament von Abdu’l Baha. Bahai-Verlag, Hofheim 1989, ISBN 3-87037-231-1.

- Baha’u’llah, der Bab, Abdu’l Baha: O Gott, führe mich. Gebete in persischer, englischer und deutscher Sprache. 1. Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 2001, ISBN 3-87037-386-5.

- Baha’u’llah, der Bab, Abdu’l Baha: Quellen der Liebe. Eine Auswahl von Gebeten und Meditationen. 1. Auflage. Bahai-Verlag, Hofheim 2002, ISBN 3-87037-360-1.

Von Baha’u’llah auf Englisch

Jahr und Titel beziehen sich auf die Ausgabe der aktuellen englischen Übersetzung. Es sind hier nur Übersetzungen aufgeführt, welche noch nicht in deutscher Übersetzung vorliegen.

- Baha’u’llah: The Tabernacle of Unity. Baha’u’llahs Responses to Manikchi Sahib and Other Writings. Baha’i World Centre, Haifa 2006, ISBN 0–85398-969–9.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 2–3.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Cole, Juan: Encyclopaedia Iranica: Art. BAHÁ-ALLÁH MÍRZA HOSAYN-ALI NÚRÍ. (online).

- ↑ a b Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 7–9.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 4–5 und Endnote 3.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 5–7.

- ↑ a b Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 9–10.

- ↑ Bahá’í International Community: Baha’u’llah. A Short Biography. Baha’i Verlag, Hofheim-Langenhain 2004, ISBN 3-87037-333-4, S. 13.

- ↑ a b Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 13.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 14–16.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 16–19.

- ↑ a b Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 23.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 24–25.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 26–31.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 31–33.

- ↑ Baha’u’llah: Brief an den Sohn des Wolfes. Bahá’í-Verlag, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-87037-207-9 (online). Vers 1:35

- ↑ Baha’u’llah: Anspruch und Verkündigung. Sendbriefe aus Adrianopel und Akká. Bahá’í-Verlag, Hofheim 2007, ISBN 978-3-87037-419-8. Vers 6–7

- ↑ Baha’u’llah: Anspruch und Verkündigung. Sendbriefe aus Adrianopel und Akká. Bahá’í-Verlag, Hofheim 2007, ISBN 978-3-87037-419-8. Vers 192

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 33.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 33–36.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 36–38.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 38–40.

- ↑ Baha’u’llah: Das Buch der Gewissheit. Kitáb-i-Íqán. Bahá’í-Verlag, Hofheim 2004, ISBN 3-87037-362-8 (online). Vers 2:177 / 278

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 41–42.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 42–46.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 47–53.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 53–58.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 58–60.

- ↑ a b Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 60–65.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 60–65.

- ↑ Manfred Hutter: Die Weltreligionen. 2. Auflage. C.H. Beck, München 2006, ISBN 978-3-406-50865-3, S. 108.

- ↑ Shoghi Effendi: Gott geht vorüber. 3. Auflage. Bahá’í-Verlag, Hofheim 2001 (online). Vers 19:7

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 156.

- ↑ Momen, Moojan: Baha’u’llah. A Short Biography. Oneworld Publications, Oxford 2007, ISBN 978-1-85168-469-4, S. 156–157.

- ↑ J. E. Esslemont: Baha’u’llah und das Neue Zeitalter. 8. Auflage. Baha’i-Verlag, Hofheim 1986, ISBN 3-87037-184-6 (URL).

Weblinks

- Literatur von und über Baha’u’llah im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- The Life of Bahá’u’lláh – A Photographic Narrative

- Autorisierte Version einiger seiner Schriften auf Englisch, Persisch und Arabisch

- Einige seiner Schriften auf Deutsch, von der Gesellschaft für Bahai-Studien für das deutschsprachige Europa

- Offizielle Seiten der Bahai-Gemeinden in Deutschland, Österreich und Schweiz

- Offizielle internationale Seiten: Bahai-Portal und Bahá’í World News Service, beide englisch

Personendaten NAME Baha’u’llah ALTERNATIVNAMEN Bahá’u’lláh; Bahá-Alláh; Mírzá Ḥusayn-`Alí Nuri (bürgerlich); Mirza Husayn Ali Nuri (bürgerlich) KURZBESCHREIBUNG Religionstifter der Bahai-Religion GEBURTSDATUM 12. November 1817 GEBURTSORT Teheran STERBEDATUM 29. Mai 1892 STERBEORT Akkon

Wikimedia Foundation.