- Reinhard Jirgl

-

Reinhard Jirgl (* 16. Januar 1953 in Ost-Berlin) ist ein deutscher Schriftsteller. 2010 wurde ihm von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung der Georg-Büchner-Preis verliehen.[1]

Inhaltsverzeichnis

Zum Leben

Seine Kindheit verbrachte Reinhard Jirgl bei der Großmutter in Salzwedel, bis er 1964 im Alter von elf Jahren zu den Eltern, beide von Beruf Dolmetscher, nach Berlin zurückkehrte. Er besuchte ab 1960 die Polytechnische Oberschule bis zur 10. Klasse und wurde gleichzeitig ab der 8. Klasse als Elektromechaniker ausgebildet, was er ebenfalls 1970 abschloss. Von 1970 an stand Jirgl im Arbeitsleben und holte an der Abendschule sein Abitur nach. Von 1971 bis 1975 studierte er Elektronik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu dieser Zeit gab es für seine schriftstellerische Entwicklung entscheidende Impulse im Köpenicker Lyrikseminar. Hier trafen sich Autoren, die ihre Manuskripte vorstellten und unter Beratung des Dichterpaars Ulrich und Charlotte Grasnick mit großer Intensität an ihren Texten arbeiteten. Zu diesem Lyrikkreis gehörten u. a. Benjamin Stein, Monika Helmecke, Fritz Leverenz, Elisabeth Hackel, Andreas Diehl, Michael Eric, Klaus Rahn. Sein Studium schloss er als Hochschulingenieur ab und arbeitete danach an einem Forschungsinstitut der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Adlershof als Service-Ingenieur. 1978 gab er den ungeliebten Beruf auf und wechselte als Beleuchtungs- und Servicetechniker an die Berliner Volksbühne. Seit 1996 lebt Jirgl als freier Schriftsteller in Berlin. Er ist Mitglied im P.E.N.-Zentrum Deutschland und seit 2009 der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Zum Werk

Jirgl gehörte zu jener jüngeren Autorengeneration in der DDR, die während der 1980er Jahre vermehrt experimentelle Formen aufgriff; heute gilt er als einer der wichtigsten und avanciertesten deutschen Autoren.

Der Beginn seiner Autorschaft, die sich zunächst in einem Schreiben „für die Schublade“ ausbildete, führte ihn 1978 an die Volksbühne nach Ostberlin, wo er Zeit zum Schreiben fand und durch Heiner Müller maßgeblich gefördert wurde. Im Gespräch benannte Jirgl u. a. Michel Foucault, Georges Bataille, Ernst Jünger und Carl Schmitt als wichtige Einflussgrößen einer „intellektuellen Gegenexistenz“ in der DDR, die sich in seiner Literatur niederschlug; auch an Louis-Ferdinand Céline ist zu denken.

In der DDR blieben Jirgls Manuskripte allesamt ungedruckt. Sein erstes Romanskript Mutter Vater Roman wurde 1985 vom Aufbau-Verlag aus ideologischen Gründen abgelehnt. Auch weitere fünf vor der Wende entstandene Manuskripte konnten nicht erscheinen. Zwei Jahrzehnte später resümierte Jirgl seine damalige Situation als Autor ohne Öffentlichkeit wie folgt: „Die Geschichte meiner literarischen Arbeiten aus den Jahren vor 1990 ist die Geschichte von amtlich verhängtem Erstickungstod.“ [2]

Im Frühjahr 1990 konnte Jirgls Erstling dann doch im Aufbau-Verlag erscheinen. Der Mutter Vater Roman, der die späte Kriegszeit und die Nachkriegsjahre mit Blick auf die Aufbaugeneration der DDR aufgreift, enthält bereits die zentralen Themen, Motive und Eigenarten, die auch Jirgls weiteres Schaffen prägen. Formal dominieren innerer Monolog, psycho-narration und traumartige Sequenzen, die Bombenkriegserinnerung, Gewaltphantasien und Beziehungsnöte zu beklemmenden Bildern verweben. Ein „gleitendes Ich“ (Jirgl) als schwer greifbare, perspektivisch wechselnde, nahezu amoralische Reflexionsinstanz prägt auch die späteren Prosatexte. Seine bereits in den 1980er Jahren in der DDR entstandene, erst 2002 publizierte Genealogie des Tötens. Trilogie, vereinigt heterogene Textblöcke, die auch mit theatralischen Elementen und Medienmix – Anlehnung an die griechische Tragödie sowie Libretto-Inszenierung mit Tonband – arbeiten.

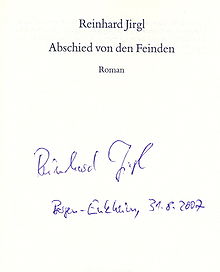

Jirgls Roman Abschied von den Feinden (München 1995), dessen Manuskript 1993 mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet wurde, brachte ihm den öffentlichen Durchbruch; der Text verbindet traumatisierende Familien- und Beziehungserfahrungen zweier verfeindeter Brüder mit Versatzstücken von DDR-Existenzen zu einem diffizilen narrativen Geflecht, in dem sich die Erzählsituationen und Fiktionalitätsebenen überlagern. Die scheinbaren Parallelwelten von BRD und DDR sowie ihr plötzliches Wiederaufeinandertreffen nach der sog. Wende bilden die Folie für die Figurenkonstellationen Jirgls, an die auch Hundsnächte (München 1997) anknüpft: Hier vegetiert einer der Brüder in einer Ruine im Niemandsland des ehemaligen innerdeutschen Todesstreifens und produziert unablässig Schrift, ein „Sinnbild des Schreibens“ (Helmut Böttiger).

Ist in Jirgls Texten letztlich stets die Unmöglichkeit dargelegt, den eigenen Vergangenheiten zu entrinnen, handelt Die atlantische Mauer (München 2000) von der Suche nach einer Tabula rasa, Aus- und Aufbruchsversuchen von DDR- und BRD-Biographien in die Neue Welt; der in die USA übergreifende Text markiert nach Ansicht einiger Kritiker einen Übergang im Schreibprojekt des Autors, doch ist auch dieser Roman im Kern allein der deutschen Befindlichkeit gewidmet. Die folgenden Arbeiten wenden sich dementsprechend folgerichtig in Raum und Zeit zurück nach Alteuropa, den deutschen Traumata zu: Die Unvollendeten (München 2003) nimmt in gebrochenen Perspektiven die Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland in den Blick, während sein vorletzter Roman Abtrünnig (München 2005) nach bewährter Manier eine DDR- und eine BRD-Biographie im gegenwärtigen Berlin parallellaufen lässt.

Grundsätzlich gilt Jirgls Interesse zuvorderst der Offenlegung jenes „homo homini lupus“, das sich hinter Sätzen, Wörtern und Zeichen verbirgt: den Machtverhältnissen, die etwa psychiatrische Befunde erlauben und hervorbringen. Die radikale Skepsis des Autors lässt Ausflüchte nicht zu, sie wendet sich fast solipsistisch einer kreatürlichen Leiblichkeit als ontologisch letzter Instanz zu und attackiert allfällige kollektivistische oder individualistische Sinn- bzw. Erlösungsversprechen.

Seinen sprachmächtigen Texten gelingt es, durch ihre Bildkraft zu fesseln und zugleich durch kalt sezierende Intellektualität zu verstören. Auch im poststrukturalistischen Duktus macht Jirgls Schreiben Ernst mit Foucaults Vorstellung von der Subversivität der Literatur: Mittels einer unkonventionellen, teilweise „lautmalerischen“ Rechtschreibung und einer eigenen Zeichen-Nomenklatur versucht der Autor, den Text als Körper sichtbar zu modellieren, wodurch gleichzeitig jedoch dessen Zeichencharakter selbstreflexiv offengelegt wird. Von der Kritik wird an Jirgls Romanen bisweilen ein Überfrachten der Figurenrede mit essayistischen Exkursen bemängelt, seine Sprachkraft indes nicht in Zweifel gezogen.

Stipendien und Preise

- 1991 Anna-Seghers-Preis

- 1993 Alfred-Döblin-Preis

- 1994 Marburger Literaturpreis, Stipendium im Künstlerdorf Schöppingen

- 1995 Stipendium des Berliner Kultursenats

- 1996 Alfred-Döblin-Stipendium

- 1997 Stipendium im Künstlerhof Schreyahn

- 1998 Johannes-Bobrowski-Medaille, Stipendium des Heinrich-Heine-Hauses der Stadt Lüneburg

- 1999 Joseph-Breitbach-Preis

- 2002 Stipendium des Deutschen Literaturfonds

- 2003 Kranichsteiner Literaturpreis, Rheingau Literatur Preis

- 2004 Eugen Viehof-Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung von 1859; Dedalus-Preis für Neue Literatur

- 2006 Literaturpreis der Stadt Bremen

- 2007 Stipendium im Künstlerhaus Edenkoben

- 2007/08 Stadtschreiber von Bergen

- 2009 Lion-Feuchtwanger-Preis

- 2009 Grimmelshausen-Preis für Die Stille

- 2010 Georg-Büchner-Preis

- 2011 Sudetendeutscher Kulturpreis für Literatur

Werke

- Mutter Vater Roman. Aufbau, Berlin / Weimar 1990. ISBN 3-351-01311-6.

- Uberich. Protokollkomödie in den Tod. Jassmann, Frankfurt am Main 1990. ISBN 3-926975-03-2.

- Im offenen Meer. [Schichtungsroman]. Luchterhand, Hamburg / Zürich 1991. ISBN 3-630-86769-3.

- zusammen mit Andrzej Madela: Zeichenwende. Kultur im Schatten posttotalitärer Mentalität. Bublies, Koblenz 1993. ISBN 3-926584-24-6.

- Das obszöne Gebet. Totenbuch. Jassmann, Frankfurt am Main 1993. ISBN 3-926975-04-0.

- Abschied von den Feinden. [Roman], Hanser, München / Wien 1995. ISBN 3-446-18010-9.

- Hundsnächte. [Roman], Hanser, München / Wien 1997. ISBN 3-446-19118-6.

- Die atlantische Mauer. [Roman]. Hanser, München / Wien 2000. ISBN 3-446-19118-6.

- Genealogie des Tötens. Trilogie. Hanser, München 2002. ISBN 3-446-20171-8.

- Gewitterlicht. Erzählungen, mit dem Essay „Das poetische Vermögen des alphanumerischen Codes in der Prosa“. In: Edition Einst und Jetzt Band 3. revonnah, Hannover 2002. ISBN 3-934818-43-9 (als Book on Demand), als Hörbuch: Gewitterlicht, gesprochen von Reinhard Jirgl. Revonnah, Hannover 2005. ISBN 3-934818-20-X (CD-ROM).

- Die Unvollendeten. [Roman]. Hanser, München / Wien 2003. ISBN 3-446-20271-4.

- Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit. Hanser, München 2005. ISBN 3-446206-58-2 (als Taschenbuch: dtv 13639, München / Wien 2008 ISBN 978-3-423-13639-6).[3]

- Land und Beute. Aufsätze aus den Jahren 1996 bis 2006. Edition Akzente, Hanser, München 2008. ISBN 978-3-446-23009-5.

- Die Stille. [Roman]. Hanser, München 2009. ISBN 978-3-446-23266-2.[4]

Sekundärliteratur und Gespräche mit Jirgl

- Friedrich Christian Delius: So viel Spannung war nie. Laudatio [Döblin-Preis]. In: Sprache im technischen Zeitalter 1993, Nr. 126, S. 179-198.

- Erk Grimm: Alptraum Berlin: Zu den Romanen R. Jirgls. In: Monatshefte 86 (1994), S. 186-200.

- Christine Cosentino: Ostdeutsche Autoren Mitte der neunziger Jahre: Volker Braun, B. Burmeister und Reinhard Jirgl. In: The Germanic Review 1996, Nr. 71, S. 177-194.

- Erk Grimm: Reinhard Jirgl. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG), 55. Nachlieferg. (1. Januar 1997).

- Werner Jung: Material muß gekühlt werden. Gespräch. In: NDL 1998, Nr. 3, S. 56-70.

- Helmut Böttiger: Der 13. Beleuchter. Reinhard Jirgl. Ein Porträt. In: Schreibheft 2000, Nr. 54, S. 101-108

- Jan Böttcher: „Genauigkeit ist immer noch ein Kriterium für Wirklichkeit“. Gespräch mit Reinhard Jirgl. In: Berliner Hefte zur Geschichte des literarischen Lebens 3, Berlin 2000. S. 180-191. ISSN 0949-5371

- Helmut Böttiger: Laudatio auf Reinhard Jirgl. In: Joseph-Breitbach-Preis. Mainz 2000.

- Ulrich von Loyen: Inszenierte Unmöglichkeit. Gespräch mit Reinhard Jirgl. In: Kassandra. Literaturen 1, Dresden 2000. S. 7-14.

- Uwe Pralle: Die Fliege und die Spinne. Reinhard Jirgl im Gespräch mit Uwe Pralle. In: Schreibheft 2000, Nr. 54. S. 109-113.

- David Clarke, Arne De Winde (Hrsg.): Reinhard Jirgl. Perspektiven, Lesarten, Kontexte. [Aufsatzsammlung]. In: German Monitor 65, Rodopi, Amsterdam, New York, NY 2007. ISBN 978-90-420-2137-2.

- Fausto Cercignani: Reinhard Jirgl e il suo «Addio ai nemici» (Abschied von den Feinden). In: Studia theodisca XIV, Milano, 2007, S. 113-129.

- Karen Dannemann: Der blutig-obszön-banale 3-Groschen-Roman namens „Geschichte“. Gesellschafts- und Zivilisationskritik in den Romanen Reinhard Jirgls, In: Epistemata, Reihe Literaturwissenschaft. Band 667. Königshausen & Neumann, Würzburg 2009. ISBN 978-3-8260-4042-9 (zugleich Dissertation an der Humboldt-Universität Berlin 2008).

- Arne De Winde, Bart Philipsen: Über die Grenzen des Erträglichen. Briefgespräch mit Reinhard Jirgl. In: nY 3 (2009) / ny-web. [1]

Weblinks

- Literatur von und über Reinhard Jirgl im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biographische Angaben, Werke und Hörproben von Reinhard Jirgl bei Literaturport

- Rezensionen zu Werken von Reinhard Jirgl bei perlentaucher.de

- Autorenseite beim Hanser Verlag

Einzelnachweise

- ↑ FAZ.NET mit epd: Bedeutendster deutscher Literaturpreis. Reinhard Jirgl mit Büchner-Preis ausgezeichnet. 23. Oktober 2010, abgerufen am 23. Oktober 2010: „Der Berliner Schriftsteller Reinhard Jirgl ist am Samstag in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis 2010 geehrt worden. Der 57-jährige Autor bekomme die Auszeichnung für sein episches Werk, sagte der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Klaus Reichert. In seinen Romanen habe er ein „eindringliches, oft verstörend suggestives Panorama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert entfaltet“.“

- ↑ Vgl. Reinhard Jirgl: Schreibwärts oder Vergessen - alles vergessen …, in: Renatus Deckert (Hrsg.): Das erste Buch. Schriftsteller über ihr literarisches Debüt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-518-45864-8 S. 288-291, S. 290.

- ↑ Thomas Rothschild: Gesamtdeutscher Steinbruch. In: Freitag, Nr. 46/2006. (Besprechung des Romans Abtrünnig)

- ↑ Gunther Nickel: Deutsche Lebensläufe, polyphon erzählt. In: Die Welt vom 28. Februar 2009. (Besprechung des Romans Die Stille in der Literarischen Welt)

Wikimedia Foundation.