- Typen der mecklenburgischen Megalithgräber

-

Die Typen der mecklenburgischen Megalithgräber wurden von Ewald Schuldt im Zuge eines Vorhabens zur Ausgrabung von Megalithgräbern des Neolithikums aufgestellt, das zwischen 1964 und 1972 durchgeführt wurde. Sie sollte eine „Unterteilung und Benennung der im Arbeitsgebiet vorhandenen Objekte“ [1] ermöglichen. Dabei wurde eine Gliederung von Ernst Sprockhoff übernommen, der sich seinerseits an eine dänische Gliederung anlehnte.[2]

Inhaltsverzeichnis

Benennung

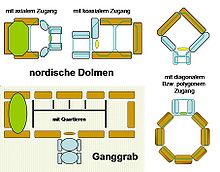

Schuldt führt sechs Grabtypen auf:

- Der Urdolmen

- Der erweiterte Dolmen

- Der Großdolmen

- Das Ganggrab

- Das Hünenbett ohne Kammer

- Die Steinkiste

Geographische Verteilung der Objekte

Jeweilige Anzahl der unterschiedlichen Grabtypen im ehemaligen Bezirk RostockJeweilige Anzahl der unterschiedlichen Grabtypen im ehemaligen Bezirk SchwerinJeweilige Anzahl der unterschiedlichen Grabtypen im ehemaligen Bezirk NeubrandenburgIm Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und dem Museum für Ur- und Frühgeschichte Schwerin wurden zwischen 1965 und 1970 insgesamt 106 von 1145 nachweisbaren Megalithgräbern ausgegraben und die vorgefundenen Gräber dokumentiert und klassifiziert. Die Abbildungen rechts zeigen die Anzahl der verschiedenen Grabtypen für die drei DDR-Bezirke auf dem Gebiet des früheren Landes Mecklenburg einschließlich Vorpommerns. [3]

Anhand der unterschiedlichen Verteilungen der Grabtypen unterteilte Schuldt Mecklenburg später zusammenfassend in sechs neolithische Siedlungslandschaften: [4]

A Hünenbetten ohne Kammer Südwesten des ehemaligen Bezirks Schwerin B Ganggrab Nordwesten der ehemaligen Bezirke Rostock und Schwerin C erweiterte Dolmen oder Rechteckdolmen Seenlandschaft der ehemaligen Bezirke Schwerin und Neubrandenburg D Großdolmen mit Vorraum Nordosten des ehemaligen Bezirks Neubrandenburg E Großdolmen mit Windfang Insel Rügen F Steinkisten Südosten des ehemaligen Bezirks Neubrandenburg Aufgrund der Art der technischen Ausführungen folgerte Schuldt, dass die Monumente unter „Anleitung eines Spezialisten oder von Spezialistengruppen“ durchgeführt wurden.[5]

In diesen sechs Regionen bildet der Polygonaldolmen keinen Schwerpunkt. Er ist eine dänisch-schleswigisch-schwedische Erscheinung.

Kulturen

Ewald Schuldt geht davon aus, dass die mecklenburgischen Megalithanlagen von Angehörigen der Trichterbecherkultur erbaut wurden.[6] Die ältesten Beigaben wurden in einem Urdolmen bei Barendorf (Kreis Grevesmühlen) ausgegraben, eine gefundene Kragenflasche wurde auf Ende des Frühneolithikums datiert, wobei Ewald Schuldt davon ausgeht, dass es sich bei dem Befund um eine Erstbestattung handelt.

In 43 Gräbern fanden sich Bestattungen der Kugelamphoren-Kultur, die größtenteils auf das jüngere Mittelneolithikum datiert wurden. Da in einigen Gräbern diese Funde und die der Trichterbecherkultur nicht deutlich voneinander getrennt sind, spricht Schuldt bewusst nicht von Nachbestattungen. Bestattungen der Kugelamphorenkultur finden sich in einem Urdolmen, in 2 großen Kammern, in 10 erweiterten Dolmen, in 12 Ganggräbern und in 17 Großdolmen.

Nachbestattungen der Einzelgrabkultur, die im späten Neolithikum erfolgten, finden sich in zwei Urdolmen, in 5 erweiterten Dolmen, in 12 Großdolmen und in 7 Ganggräbern. Daneben kam es zu neun Fundkomplexen die der Havelländischen Kultur (auch Elb-Havel-Gruppe genannt) zuzuordnet sind.

Ewald Schuldt führt aus, dass die Trichterbecherkultur und die Kugelamphorenkultur die Beisetzungen auf der Kammerdiele oder einer sekundären Diele vornahmen und die Gräber verfüllten. Er schließt daraus, dass zwischen den Erbauern der Megalithanlagen, der Trichterbecherkultur und den Angehörigen der Kugelamphorenkultur enge Verbindungen bestanden. Die Bestattungen der Einzelgrabkultur hingegen erfolgten immer im oberen Teil des Füllbodens der Grabkammer und der Zugang wurde in der Regel von oben mit Gewalt hergestellt. Es handelte sich daher um Fremde, die keine Verbindung zu den Erbauern der Megalithanlagen mehr hatten.[7]

Material

Bei der Entwicklung einer Architektur, die in Baustoff und Formgebung dem Sinn der Kultanlagen entsprach, standen den Baumeistern der Megalithanlagen nur die Rohstoffe der eiszeitlichen Ablagerungen zur Verfügung[8]. Durch deren Auswahl und Bearbeitung wurden die Anlagen entstanden. Dabei galt es die Schwierigkeiten in der Verbreitung der Rohstoffe bzw. ihrer in Qualität und Quantität begrenzten Verfügbarkeit zu überwinden.

Quellen

- ↑ Schuldt 1972, Seite 13

- ↑ Ernst Sprockhoff: Die nordische Megalithkultur, 1938, zitiert in Schuldt 1972, Seite 10

- ↑ Schuldt 1972, Seite 14

- ↑ Schuldt 1972, Seite 106

- ↑ Schuldt 1972, Seite 106

- ↑ Schuldt 1972, Seite 71.

- ↑ Schuldt 1972, Seite 89

- ↑ Otto Gehl in Ewald Schuldt 1972, Seite 114

Weblinks

Literatur

- Ewald Schuldt: Die mecklenburgischen Megalithgräber. Untersuchungen zu ihrer Architektur und Funktion. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1972 (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. 6, ISSN 0138-4279).

- Märta Strömberg: Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten. Habelt, Bonn 1971, ISBN 3-7749-0195-3 (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°. No. 9).

Kategorien:- Bauform (Megalith)

- Trichterbecherkultur

- Mecklenburgische Geschichte

- Pommersche Geschichte

- Jungsteinzeit

Wikimedia Foundation.