- Liste der Kulturdenkmäler in Kirn

-

In der Liste der Kulturdenkmäler in Kirn sind alle Kulturdenkmäler der rheinland-pfälzischen Stadt Kirn einschließlich der Stadtteile Kallenfels und Sulzbach aufgeführt. Grundlage ist die Denkmalliste des Landes Rheinland-Pfalz (Stand: 14. März 2011).

Inhaltsverzeichnis

Kirn

Denkmalzonen

- Denkmalzone Bürgermeister-Tschepke-Straße 18–48: Siedlung für Arbeiter der Lederwarenfabrik Jakob Müller, 1950er Jahre; 13 eingeschossige Doppelwohnhäuser mit Vorgärten, Heimatstil

- Denkmalzone Jüdischer Friedhof[1] (Auf der Schanze): um 1870 bis 1939, Areal mit zahlreichen Grabmälern

- Denkmalzone Marktplatz (Marktplatz 4, 5, 6, 7, (8), 9): zwei- bis dreigeschossige Wohn- und Geschäftshäuser, teilweise Fachwerk, des 16. bis 19. Jahrhunderts bilden die westliche Platzwand des Marktplatzes

- Denkmalzone Übergasse 5–9, 10–14, 18, 20, Kirchstraße 1, 2, Sackgasse 2: nahezu geschlossene zwei- bis dreigeschossige Bebauung des 16. bis 19. Jahrhunderts, darunter vor allem Fachwerkhäuser

- Denkmalzone Wörther Weg 10–14: durch Zwerchgiebel, Erker und Fachwerkpartien aufgelockerte Fassadenfront von fünf eineinhalb- bis zweieinhalbgeschossigen Wohnhäusern, um 1905

Gemarkung

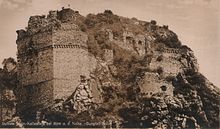

- Denkmalzone Burgruine Kyrburg[1]: 1128 erwähnt, im 16. Jahrhundert Ausbau zum Schloss, 1734 zerstört; erhalten ein barocker Wohnbau, 18. Jahrhundert (um 1764?), Ruine eines Renaissancebaus; Futtermauern, Kellergewölbe, Reste von Rundtürmen, ehemaliger Pulverturm, bezeichnet 1526, Eselsbrunnen

Einzeldenkmäler

- Alter Oberhauser Weg 8: Wohnhaus, barockisierender Mansardwalmdachbau, 1937, Architekt Friedrich Otto, Kirn

- Altstadt 1: ehemalige Fabrikantenvilla für Mitglied der Fa. Simon; späthistoristischer Repräsentativbau, letztes Viertel des 19. Jahrhunderts, städtebaulich bedeutende Situation

- Auf der Schanze, auf dem Friedhof: Friedhofstor, Sandstein, Mitte des 19. Jahrhunderts; Grabkreuze, Gusseisen, nach 1871; Grabmal Peter und Gerhardt, barockisierende kolumbariumartige Rundbogennische, um 1900; Grabmal Böcking, Grabkreuz, Gusseisen, um 1862; Grabstätte Andres: Anlage mit neun Grabsteinen in schmiedeeiserner Einfriedung, 19. und 20. Jahrhundert; Grabmal eines Massengrabs, mit Todesengel, um 1875; Grabstätte Nonnweiler: kleine gründerzeitliche Anlage mit Schauwand, um 1880/90; Grabstätte Häfner und Stroh: spätklassizistische Grabsäulen, um 1882 und um 1885; Grabstätte Theodor Simon: circa 1878 bis 1920, antikische Sandstein-Ädikula, um 1880/1900; zwei Granit-Obelisken, um 1878; Trauernde, um 1920; Kind, um 1902

- Bahnhofstraße 21: gründerzeitlicher Klinkerbau, neugotische Motive, um 1900

- Bahnhofstraße 23: dreigeschossiges spätklassizistisches Wohnhaus, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

- Bahnhofstraße 27: villenartiges spätklassizistisches Wohnhaus, Mitte des 19. Jahrhunderts

- Bahnhofstraße 31: ehemalige Lederfabrik Böcking, langgestreckter dreigeschossiger Bruchsteinbau, zwei- bis dreigeschossige Manufakturbauten, ca. 1860 bis 1880, Ausbau bis ins 20. Jahrhundert

- Bahnhofstraße 35: spätgründerzeitliche Walmdach-Villa, um 1900

- Dhauner Straße: sogenannte Weiße Brücke; Betontrog-Brücke, 1905

- Dominikstraße 41: Dominikschule; dreigeschossiger Putzbau, Neurenaissance, Turnhalle, Toilettenanlage, 1903–05

- Fasanenweg: Wasserbehälter; Sandstein, um 1900/10

- Gerbergasse 1: fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, Bauhaus-Architektur, 1931, Architekt Otto Deyhle

- Gerbergasse 4: dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, Mansarddachbau, Klinker, um 1890/1900

- Gerbergasse 12: dreigeschossiges Fachwerkwohn- und -geschäftshaus, teilweise verschiefert, im Kern barock, wohl 18. Jahrhundert, städtebaulich wichtige Ecksituation

- Gerbergasse 13: ehemaliges Gerbhaus; teilweise Fachwerk, Dach mit abgeschleppter Lüftungszone, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

- Halmer Weg: katholische Pfarrkirche St. Pankratius; neuspätgotische Basilika, 1892–94, Architekt Max Meckel, Limburg

- Halmer Weg 10: spätgründerzeitliche Villa, teilweise Fachwerk, Jugendstilmotive, um 1905

- Halmer Weg 14: Villa; zwei- bis dreigeschossiger Bau mit Kniestock, teilweise Fachwerk, um 1900/05

- Halmer Weg 27: Schule; zwei- bis dreigeschossiger Dreiflügelbau, Treppenanlage und Turnhalle, Mischformen Heimatschutzarchitektur/1950er Jahre, um 1953/54, Architekten eventuell Julius Schneider, Idar-Oberstein oder Friedrich Otto, Kirn

- Im Hohen Rech 8: Wohnhaus, um 1900

- Jahnstraße 11: Krankenhaus; zwei- bis dreigeschossiger neuklassizistischer Mansarddachbau, um 1910

- Kallenfelser Straße ohne Nummer: Brauerei Andres; stattlicher dreigeschossiger spätklassizistischer Hauptbau, langgestrecktes Betriebsgebäude, Bruchstein, weitere ältere Betriebsgebäude

- Kallenfelser Straße 1: ehemalige fürstliche Kellerei; zweieinhalbgeschossige Dreiflügelanlage, Mansarddach, 1769–71, Architekt Johann Thomas Petri

- Kallenfelser Straße 2: Villa Andres; späthistoristischer Putzbau mit Mezzanin, um 1890/1900

- Kasinoweg 3: neubarocker Mansarddachbau, teilweise verschiefertes Fachwerk, 1930, Architekt Otto, Kirn

- Kasinoweg 5: ehemaliges Kasino; spätklassizistische Villa, 1876

- Kirchstraße 3: ehemaliges Piaristenkloster (Rathaus); dreigeschossige spätbarocke Dreiflügelanlage, 1765–69, Architekt Johann Thomas Petri; ehemaliges Pfarr- und Schulhaus, 1753, 1768 aufgestockt

- Kirchstraße 4: evangelische Kirche; ehemalige Stiftskirche St. Pankratius, neuspätgotische Halle, 1891–93, Architekt Wiethase; spätgotischer Chor, nach 1467; sechsgeschossiger Turm, das fünfte Geschoss 1893 dazwischengeschoben, Mitte des 13. Jahrhunderts; spätgotische Sakristei

- Kolpingweg 1: katholisches Pfarrhaus, neugotischer Putzbau, um 1900

- Linke Hahnenbachstraße 10: Wohnhaus; gründerzeitlicher Sandsteinquaderbau mit Kniestock, Ende des 19. Jahrhunderts

- Linke Hahnenbachstraße 11: Gasthaus „An der Bach“; teilweise Fachwerk, Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts, Gaststätteneinbau 19. Jahrhundert

- Marktplatz: Brunnenfigur, heiliger Georg; Bronze, um 1910, Bildhauer Hugo Cauer, Bad Kreuznach

- Marktplatz 4: „Haus Kölsch“; barockes Wohn- und Gasthaus; dreigeschossiger Fachwerkbau, Krüppelwalmdach, 17. Jahrhundert

- Marktplatz 7: ehemaliges Gartenhaus; achteckiger Rokoko-Pavillon, 1776, Architekt Johann Thomas Petri

- Nahegasse 2: Wohn- und Geschäftshaus; dreigeschossiger spätgotischer Krüppelwalmdachbau, teilweise Fachwerk, wohl 16. Jahrhundert, im 18. oder 19.Jahrhundert verändert

- Nahegasse 5: dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus; barocker Fachwerkbau, verschiefert, bezeichnet. 1666

- Nahegasse 9: dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus; barocker Fachwerkbau, verschiefert, 17. Jahrhundert

- Nahegasse 11: dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus; barocker Fachwerkbau, verschiefert, im Kern aus dem 17. Jahrhundert (?)

- Neue Straße 13: evangelisches Gemeindehaus; Waldachbau mit Gibelrisalit, um 1880/90

- Ohlmannstraße 24: schlossartiger barockisierender Mansarddachbau, Neurokoko-Pavillon, wohl 1920er Jahre

- Steinweg 2: viergeschossiges expressionistisches Geschäftshaus, 1922; Wirtschaftsgebäude

- Steinweg 8: Alte Apotheke; reicher dreigeschossiger Fachwerkbau, bezeichnet. 1592

- (an) Steinweg 15: Reliefstein eines spätbarocken Portals, bezeichnet. 1769

- Steinweg 16: „Haus Fuchs“; ehemalige Salm-Salmsche Regierungskanzlei, 1760–65, Architekt Johann Thomas Petri; spätbarocker Mansardwalmdachbau, bezeichnet. zerstört 1798/erneuert 1933, Architekt Friedrich Otto, Kirn (?)

- Steinweg 17: Wohn- und Geschäftshaus; dreigeschossiges neubarocker Mansardwalmdachbau, 1920er/30er Jahre, Architekt Otto, Kirn

- Steinweg 25: „Goldener Löwe“; Wohn- und Gasthaus, ehemalige Schmiede; spätbarocker Massivbau, bezeichnet. 1791

- Steinweg 41: „Haus Benkelberg“; Wohn- und Geschäftshaus; dreigeschossiger Mansardwalmdachbau, Jugendstil, um 1900/10

- Sulzbacher Straße: ehemalige Garteneinfriedung; Jugendstil, um 1905

- Sulzbacher Straße 15: eineinhalbgeschossiges dreiflügeliges spätklassizistisches Wohnhaus, um 1880

- Teichweg 3: ehemals zum Schloss Amalienlust gehöriger dreigeschossiger Winkelbau, um 1780/90, Aufstockung 1920er Jahre

- Teichweg 6/8: zweieinhalbgeschossiges spätklassizistisches Doppelwohnhaus, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

- Teichweg 7: ehemaliges Schloss Amalienlust, Pavillon; spätbarocker Mansardwalmdachbau, um 1780/90; siehe auch Nr. 11

- Teichweg 11: ehemalige Schloss Amalienlust, Pavillon; spätbarocker Mansardwalmdachbau, um 1780/90; siehe auch Nr. 7

- Teichweg 11a: Wohnhaus, spätbarocker Mansardwalmdachbau, 18. Jahrhundert

- Teichweg 12: Theater des ehemaligen Schlosses Amalienlust; spätbarock-frühklassizistischer Walmdachbau, um 1780/90

- Teichweg 24: historisierender Jugendstilbau, 1906

- Teichweg 26: Wohnhaus, Heimatstil mit neugotischen Motiven, um 1900/05

- Teichweg 28: spätklassizistisches Wohnhaus, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

- Teichweg 30: villenartiges spätklassizistisches Wohnhaus, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

- Übergasse 6: Wohnhaus, Mansarddachbau, Klinker, Neurenaissance, um 1900

- Übergasse 7: Wohn- und Geschäftshaus; barocker Fachwerkbau, spätes 17. Jahrhundert

- (an) Übergasse 8a: Wappenstein, am ehemaligen Piaristenkolleg, „Haus Holinga“, spätbarock, bezeichnet. 1770

- Übergasse 10: zwei Wohn- und Geschäftshäuser, Fachwerk, teilweise verschiefert, 16. Jahrhundert und um 1800

- Übergasse 12: spätbarocker Mansarddachbau, wohl zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts

- Übergasse 14: dreigeschossiges Fachwerkhaus, teilweise verschiefert, 17. Jahrhundert

- Übergasse 18: dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Kniestock, um 1800

- Übergasse 20: dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Kniestock, Fachwerk, um 1800

- Wassergasse 3: Fachwerkhaus, teilweise massiv, um 1800

- Wilhelm-Dröscher-Platz 1: ehemaliges Amtsgericht; dreigeschossiger Sandsteinbau, Neurenaissance, 1876; Skulpturenschmuck, Bildhauerin Hanna Cauer, Bad Kreuznach; Eingangsgestaltung Friedrich Otto sen.

- Wörtherweg 13: spätgründerzeitliches Wohnhaus, 1907, Bauunternehmer Franz Reuther

Gemarkung

- Aussichtsturm auf dem Gauskopf, Bruchsteinbau, 1896

- Bismarcksäule auf dem Gauskopf, Melaphyrquaderbau, 1901

Kallenfels

Denkmalzonen

- Denkmalzone Burgruine Steinkallenfels[1]: erwähnt 1158, 1682/84 gesprengt, Baureste der drei Burgen „Stock im Hane“, „Kallenfels“ mit Bergfried und Mauerresten, „Stein“ mit Torturm, Schild- und Ringmauern, Rundtürme usw.

Einzeldenkmäler

- Burgweg 12: evangelische Kirche; neugotischer Bruchsteinbau, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

- Eulenweg 1: ehemalige Schule; eingeschossige gründerzeitliche Baugruppe, bezeichnet. 1895

- (an) Kallenfelser Hof 1: Spolie, Wappenstein, wohl 16. oder 17. Jahrhundert

- Kallenfelser Hof 4: Rest eines Rundturms

Sulzbach

Einzeldenkmäler

- Kirner Straße, auf dem Friedhof: Kriegerdenkmal 1914/18, reliefierte Stele, 1920er Jahre, nach 1945 erweitert

- Kirner Straße 79: evangelische Kirche; barocker Saalbau, im Kern aus dem 18. Jahrhundert

- (in) Kirner Straße 62, katholische Kirche St. Josef Calasanza: zwei barocke Steinaltäre, 1753 gestiftet, Entwurf wohl Johann Thomas Petri, Ausführung Johann Philipp Maringer

- (bei) Kirner Straße 85: Trinkhalle, 1929

Literatur

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler Kreis Bad Kreuznach (PDF, 1;8 MB). Koblenz 2011.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ a b c Landkreis Bad Kreuznach: Inhaltsverzeichnis des Kreisrechtes, abgerufen am 31. Oktober 2011

Abtweiler | Allenfeld | Altenbamberg | Argenschwang | Auen | Bad Kreuznach | Bad Münster am Stein-Ebernburg | Bad Sobernheim | Bärenbach | Bärweiler | Becherbach | Becherbach bei Kirn | Biebelsheim | Bockenau | Boos | Braunweiler | Brauweiler | Breitenheim | Bretzenheim | Bruschied | Burgsponheim | Callbach | Dalberg | Daubach | Daxweiler | Desloch | Dörrebach | Dorsheim | Duchroth | Eckenroth | Feilbingert | Frei-Laubersheim | Fürfeld | Gebroth | Guldental | Gutenberg | Hackenheim | Hahnenbach | Hallgarten | Hargesheim | Heimweiler | Heinzenberg | Hennweiler | Hergenfeld | Hochstätten | Hochstetten-Dhaun | Horbach | Hüffelsheim | Hundsbach | Ippenschied | Jeckenbach | Kellenbach | Kirn | Kirschroth | Königsau | Langenlonsheim | Langenthal | Laubenheim | Lauschied | Lettweiler | Limbach | Löllbach | Mandel | Martinstein | Meckenbach | Meddersheim | Meisenheim | Merxheim | Monzingen | Münchwald | Neu-Bamberg | Niederhausen | Norheim | Nußbaum | Oberhausen an der Nahe | Oberhausen bei Kirn | Oberstreit | Odernheim am Glan | Otzweiler | Pfaffen-Schwabenheim | Pleitersheim | Raumbach | Rehbach | Rehborn | Reiffelbach | Roth | Roxheim | Rüdesheim | Rümmelsheim | Sankt Katharinen | Schloßböckelheim | Schmittweiler | Schneppenbach | Schöneberg | Schwarzerden | Schweinschied | Schweppenhausen | Seesbach | Seibersbach | Simmertal | Sommerloch | Spabrücken | Spall | Sponheim | Staudernheim | Stromberg | Tiefenthal | Traisen | Volxheim | Waldböckelheim | Waldlaubersheim | Wallhausen | Warmsroth | Weiler bei Monzingen | Weinsheim | Weitersborn | Windesheim | Winterbach | Winterburg

Wikimedia Foundation.