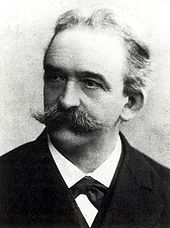

- Christian Otto Mohr

-

Christian Otto Mohr, zitiert meist als Otto Mohr, (* 8. Oktober 1835 in Wesselburen (Holstein); † 2. Oktober 1918 in Dresden) war ein deutscher Ingenieur und Baustatiker.

Inhaltsverzeichnis

Leben und Werk

Mohr arbeitete vor seiner Laufbahn als Ingenieur 1850 als Pfarramtsschreiber in Wesselburen. Ein Jahr später begann er im Alter von 16 Jahren sein Studium der Ingenieurwissenschaften am Polytechnikum in Hannover. Zu seinen Lehrern gehörte auch der Schüler Schuberts, Moritz Rühlmann. 1855 wurde er Ingenieurassistent und später Ingenieur und Baurat bei den Königlich Hannöverschen Staatseisenbahnen (HSEB) in Lüneburg. 1860 veröffentlichte er als Assistent im Dienste der HSEB eine Arbeit über den kontinuierlichen Biegebalken. Diese ermöglichte eine zuverlässige Bemessung von Durchlaufträgern und erregte in der Fachwelt Aufmerksamkeit.

Am 18. November 1852 gründete er zusammen mit Joachim August Danielsen und Max Stegemann die Landsmannschaft Slesvico-Holsatia, aus welcher das heute noch existierende Corps Slesvico-Holsatia hervorging.

Im Anschluss an seine Tätigkeit bei den HSEB war er am Bau der Großherzoglich Oldenburgischen Staatseisenbahnen beteiligt. Während dieser Zeit entwarf Mohr eine der ersten Stahlbrücken Deutschlands mit klar ausgebildetem Dreieckfachwerk und entwickelte eine einfache Berechnungsmethode, die 1863 von August Ritter vervollkommnet wurde und seither als Ritter'sches Schnittverfahren (oder Ritter-Schnittverfahren) bekannt ist.

1867 waren Mohrs wissenschaftliche Leistungen bereits so gefragt, dass er an das Polytechnikum in Stuttgart (Vorgänger der Universität Stuttgart) berufen wurde, wo er fortan die Professur für Technische Mechanik, Trassieren und Erdbau übernahm. Er vermochte den theoretischen Stoff der Mechanik in leicht verständlicher Form darzubringen, so dass seine Vorlesungen sehr gut besucht waren und später sogar in autographierter Form herausgegeben wurden. In der Wissenschaft erzielte er eine beachtliche Vereinfachung, indem er ein graphisches Verfahren (auch: Mohr'sche Analogie) zur Ermittlung der Biegelinie als Seilkurve entwickelte, was bis dahin nur rechnerisch durch doppelte Integration möglich war.

Am bekanntesten bleibt Mohr der Nachwelt aber durch die von ihm entwickelte, einfache Methode, Hauptspannungen des ebenen Spannungszustandes mit Hilfe des nach ihm benannten Mohr'schen Spannungskreises graphisch aus den Schub- und Normalspannungen abzuleiten, bzw. die ebenen Spannungsgrößen zwischen lokalen, kartesischen Koordinatensystemen zu transformieren. Das Verfahren ist in analoger Weise auch für Dehnungen anwendbar, das Gleiche gilt für den Mohr'schen Trägheitskreis.

1873 erhielt Mohr einen Ruf an das Polytechnikum Dresden. Der 1869 entstandene Lehrstuhl für Straßen-, Wasser- und Eisenbahnbau war unbesetzt, da der bisherige Inhaber Claus Koepcke einer Berufung zum obersten Leiter aller Eisenbahnbauten im sächsischen Finanzministerium folgte. Zu seinem Amtsantritt betraute man ihn mit der Übernahme von Lehrveranstaltungen Wilhelm Fränkels zur Graphostatik. Nur drei Jahre später erweiterte sich sein Aufgabenbereich ab 1876 noch um das Fach Festigkeitslehre. Mohr war auch Kollege von Ludwig Burmester, dem Erfinder der nach ihm benannten Burmester-Schablonen.[1] Zwischen 1874 und 1875 veröffentlichte Mohr eine Fachwerktheorie, die er auf Basis des allgemeinen Arbeitssatzes und der äußeren virtuellen Arbeit entwickelt hatte.

1894 erfolgte ein Wechsel von der Ingenieurabteilung zur Allgemeinen Abteilung, wo er als Nachfolger Gustav Zeuners den Lehrstuhl für Technische Mechanik und Festigkeitslehre übernahm. In diesem Amt weilte er noch sechs Jahre, bis er 1900 im Alter von 65 Jahren die Leitung des Lehrstuhls niederlegte.

Mohr wirkte 33 Jahre als akademische Lehrer, davon allein 27 Jahre in Dresden. Seinen Ruhestand verbrachte er auf seinem Besitz in Wachwitz bei Dresden, weiterhin der wissenschaftlichen Arbeit verbunden. Am 2. Oktober 1918, sechs Tage vor seinem 83. Geburtstag, starb Otto Mohr. Seine Ruhestätte befindet sich auf dem Johannisfriedhof in Dresden-Tolkewitz.

Schriften

- Abhandlungen aus dem Gebiet der Technischen Mechanik, Ernst und Sohn, 2. Auflage 1914

- Welche Umstände bedingen die Elastizitätsgrenze und den Bruch eines Materials?. In: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure. Nr. 24, 1900, S. 1524−1530 und 1572–1577.

- Beiträge zur Theorie des Erddrucks, Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereins Hannover, Band 17, 1871, S. 344, Band 18, 1872, S. 67, 245

Auszeichnungen

- Aufgrund seiner wissenschaftliche Verdienste wurde er zum Geheimen Regierungsrat ernannt.

- 1898 wurde er mit dem Komturkreuz II. Klasse des Albrechts-Ordens ausgezeichnet.[2]

Literatur

- Georg Knittel: Mohr, Christian Otto. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 17, Duncker & Humblot, Berlin 1994, S. 702 f.

- Thomas Hänseroth: Porträt Otto Mohr. In: Dorit Petschel: Die Professoren der TU Dresden 1828–2003. Böhlau-Verlag, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 638–640.

- Karl-Eugen Kurrer Geschichte der Baustatik, Ernst und Sohn, 2002 (mit Kapitel zu Mohr und Kurzbiographie)

Einzelnachweise

- ↑ 100 Jahre Zeunerbau, incl. Abbildungen von Otto Mohr und Ludwig Burmester

- ↑ Amtliche Mitteilungen. In: Zentralblatt der Bauverwaltung, 18. Jahrgang, Nr. 18 (30. April 1898), S. 205

Weblinks

Kategorien:- Bauingenieur

- Geotechniker

- Geheimrat

- Hochschullehrer (TU Dresden)

- Hochschullehrer (Universität Stuttgart)

- Träger des Albrechts-Ordens (Komtur 2. Klasse)

- Angehöriger des Fünferbundes

- Corpsstudent (19. Jahrhundert)

- Person (Dithmarschen)

- Deutscher

- Geboren 1835

- Gestorben 1918

- Mann

Wikimedia Foundation.