- Tagebau Espenhain

-

Reste eines tertiären Braunkohlenwaldes (rund 33 Millionen Jahre alt) aus dem Tagebau

Reste eines tertiären Braunkohlenwaldes (rund 33 Millionen Jahre alt) aus dem Tagebau

Der Tagebau Espenhain war ein Betrieb zur Gewinnung von Braunkohle im Mitteldeutschen Braunkohlerevier.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

1937 begann die Aktiengesellschaft Sächsische Werke nördlich von Espenhain mit dem Aufschluss eines Braunkohletagebaus, der zur Belieferung des südlich des Ortes entstehenden Braunkohleverarbeitungswerkes vorgesehen war. Die beim Aufschluss anfallenden Abraummassen wurden östlich von Espenhain und südlich der beiden Dörfer Mölbis und Trages auf der Halde Trages verkippt. Im November 1939 wurde die erste Kohle geliefert. Ab November 1944 erfolgte der Transport des Abraums von der Abbauseite zur Haldenseite mit einer Förderbrücke, die mit einer Länge von über 500 Meter bis 1972 die größte in Europa war. Zum Kohle- und Mutterbodentransport wurden elektrisch betriebene Züge eingesetzt. In den 1980er-Jahren wurde teilweise zum Bandtransport übergegangen.

1946 ging der Betrieb als Reparationsleistung in sowjetisches Eigentum über und wurde bis 1954 als Sowjetische Aktiengesellschaft geführt. Nach Rückgabe an die DDR entstand der Volkseigene Betrieb (VEB) Kombinat Espenhain. In der DDR wurden oft einzelne Betriebsteile zu überregionalen Einheiten zusammengefasst. So hieß der Tagebau ab 1977 VEB Braunkohlenwerk (BKW) Borna, Tagebau Espenhain. Ab dem 1. Oktober 1980 war das BKW Borna dann ein Kombinatsbetrieb des Volkseigenen Braunkohlenkombinats Bitterfeld, aus dem sich zum 1. Juli 1990 die Vereinigte Mitteldeutsche Braunkohlenwerke AG, die spätere MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH) gründete.

Mit der Reduzierung der mitteldeutschen Braunkohleindustrie nach dem Ende der DDR wurde auch der Tagebau Espenhain schrittweise geschlossen. Am 23. Dezember 1993 wurde die Inanspruchnahme neuen Geländes (Vorschnittbetrieb) eingestellt, am 30. April 1994 wurde die Förderbrücke stillgelegt, und am 27. Juni 1996 verließ der letzte Kohlezug die Grube (Restauskohlung). Am 6. Mai 1997 wurde die Abraumförderbrücke gesprengt.

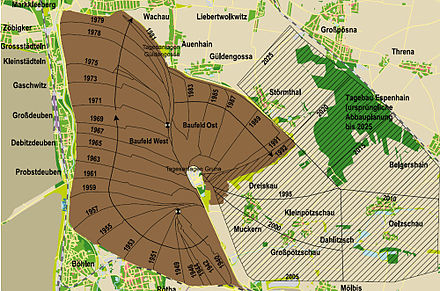

Abbauverlauf

Der Tagebau verlief nach dem Aufschluss zunächst in westlicher Richtung und schwenkte dann nach Norden um etwa zwischen der Pleißenaue (mit Verlegung der Pleiße) als westlicher Grenze und der Fernverkehrsstraße F 95 als anfänglich östlicher Begrenzung fortzuschreiten. Mit dem Erreichen von Markkleeberg etwa 1980 war das sogenannte Baufeld West abgeschlossen, und durch Schwenken nach Osten wurde das Baufeld Ost in Angriff genommen, das in Richtung Südost fortgeführt wurde.

Durch den Betrieb des Tagebaus Espenhain mussten zahlreiche Dörfer, die in seinem Einzugsgebiet lagen, aufgegeben und ihre Bewohner umgesiedelt werden. Die abgerissenen und überbaggerten Dörfer oder Ortsteile waren:[1]

- Geschwitz (1951–1952)

- Stöhna (1955–1957)

- Rüben (1955–1957)

- Großdeuben, östliche Teile (1956–1963)

- Zehmen (1957–1958)

- Dechwitz, Sestewitz und Göhren [Ortsteile von Magdeborn] (1965–1968)

- Crostewitz [Ortsteil von Cröbern] (1967–1972)

- Markkleeberg-Ost, südliche Teile (1974–1975)

- Vorwerk Auenhain (1976)

- Cröbern (1976–1980)

- restliche Ortsteile von Magdeborn (1977–1980)

- Rödgen [Ortsteil von Störmthal] (1984–1988)

Insgesamt wurden mehr als 8000 Menschen umgesiedelt.

Der Tagebau Espenhain hat insgesamt 39,7 km² Gelände beansprucht. Es wurden während seines Betriebes 565 Millionen Tonnen Rohbraunkohle gefördert und 1706 Millionen Tonnen Abraum bewegt.[1]

Rekultivierung

Das Gelände des ehemaligen Tagebaus wird in verschiedener Weise genutzt. Die Anfangsflächen nördlich von Rötha sind wieder Ackerland. Als Hochwasserschutzanlage dient das Rückhaltebecken Stöhna.

Nordöstlich davon befinden sich die mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage und die Zentraldeponie Cröbern der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH. Hier werden Abfälle aus Haushalt, Industrie und Gewerbe behandelt und abgelagert, darunter von 2006 bis 2009 auch bis zu 570 Tonnen Rückstände aus der Öl- und Gasförderung, die Anteile natürlicher radioaktiver Stoffe enthalten können.[2] Von der geplanten Deponiekapazität war bis Ende 2008 reichlich die Hälfte bereits verfüllt, die Höhe der Deponie soll von 40 Metern im Jahre 2009 auf letztendlich 48 Meter anwachsen.[3]

In einigen Bereichen des ehemaligen Abraumgeländes wächst ein neuer Waldbestand. Das Restloch des Tagebaus wurde durch Aufschüttungen, über die inzwischen die Autobahn 38 verläuft, in zwei Teile getrennt, in denen zwei Seen mit Sport- und Erholungsmöglichkeiten entstehen. Der nördliche von beiden, der Markkleeberger See ist mit seinen Anlagen weitestgehend fertiggestellt, während sich der Störmthaler See noch in der Flutungsphase befindet (Flutungsende 2011). Projektträger für die Sanierung und Gestaltung der Nachfolgelandschaften ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV).

Weblinks

Commons: Tagebau Espenhain – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien

Commons: Tagebau Espenhain – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien- Zur Geologie des Tagebaus Espenhain: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie / Sächsisches Oberbergamt (Hrsg.): Der Braunkohlenbergbau im Südraum Leipzig. Dresden 2004, S.46

- Tagebau Espenhain bei Ostkohle.de

- Bilder zur Sprengung der Förderbrücke

- LMBV

- Private Website mit zahlreichen Bildern aus dem Tagebau Espenhain

Einzelnachweise

Kategorien:- Ehemaliges Unternehmen (Sachsen)

- Ehemaliger Tagebau

- Energieunternehmen (DDR)

- Tagebau im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

- Espenhain

Wikimedia Foundation.