- Dipicolinsäure

-

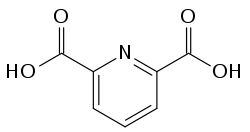

Strukturformel

Allgemeines Name Dipicolinsäure Andere Namen - Pyridin-2,6-dicarbonsäure

- DPA

Summenformel C7H5NO4 CAS-Nummer 499-83-2 PubChem 10367 Kurzbeschreibung Eigenschaften Molare Masse 167,10 g·mol−1 Aggregatzustand fest

Schmelzpunkt Dampfdruck pKs-Wert Löslichkeit Sicherheitshinweise GHS-Gefahrstoffkennzeichnung [2]

Achtung

H- und P-Sätze H: 315-319-335 EUH: keine EUH-Sätze P: 302+352-305+351+338 [2] EU-Gefahrstoffkennzeichnung [2]

Reizend (Xi) R- und S-Sätze R: 36/37/38 S: 26-36 Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Dipicolinsäure (Pyridin-2,6-dicarbonsäure) ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Pyridindicarbonsäuren. Sie besteht aus einem Pyridinring, der in 2- und 6-Position Carboxygruppen trägt. Der Name leitet sich von der Picolinsäure (Pyridin-2-carbonsäure) ab, die am Pyridin in 2-Position eine Carboxygruppe trägt.

Inhaltsverzeichnis

Vorkommen

Dipicolinsäure ist eine Substanz, die während der Sporulation (Sporenbildung) von Mikroorganismen gebildet wird. Sie kommt nur im Kern (Sporenprotoplasten) von Endosporen (5–15 % des Trockengewichts) vor, ist jedoch nicht in vegetativen Zellen enthalten. Eine Darstellung erfolgt z. B. aus 2,6-Lutidin durch Oxidation der Methylgruppen.

Biologische Bedeutung

Dipicolinsäure ist verantwortlich für die Thermoresistenz einiger Bakterien[4] und liegt oft als Chelat mit Calciumionen (Ca2+) vor.[5]

Verwendung

Dipicolinsäure wird in der chemischen Industrie für die Vorbereitung von mit Dipicolin gebundenen Lanthanoiden (als Chelatligand) und als Komplexbildner für Übergangsmetallkomplexen[6][7] sowie als Stabilisator für Peroxide[8] und als Zwischenprodukt zur Herstellung weiterer chemischer Verbindungen[9] verwendet.

Einzelnachweise

- ↑ a b Römpp Online - Version 3.5, 2009, Georg Thieme Verlag, Stuttgart.

- ↑ a b c d e f g Eintrag zu Pyridin-2,6-dicarbonsäure in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 14. Februar 2008 (JavaScript erforderlich).

- ↑ a b D'Ans-Lax: Taschenbuch für Chemiker und Physiker, 3. Auflage, Band 1, Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1967 (ChemieOnline – pKb- und pKs-Werte).

- ↑ H. Höffeler: Bildatlas Cytologie, 1. Auflage, Harri Deutsch Verlag, Frankfurt/Main 2003, ISBN 3-8171-1685-3, S. 39.

- ↑ A. Steinbüchel, F. B. Oppermann-Sanio: Mikrobiologisches Praktikum. Versuche und Theorie, 1. Auflage, Springer Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-540-44383-5, S. 59.

- ↑ Datenblatt Dipicolinsäure bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 31. März 2010.

- ↑ rwth-aachen: Enantiomerenreine β-Diketonate für lumineszierende helicat-artige Komplexe.

- ↑ Freepatentsonline: Percarboxylic acid solutions with improved stability in presence steel.

- ↑ RASCHIG GmbH: Dipicolinsäure.

Weblinks

- Sigma-Aldrich: FT-IR Raman Spektrum

- Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker: Veränderung der Selektivität von Kationen mit Hilfe von Komplexblidern (DPA, Kronenether) (PDF-Datei; 41 KB)

- Untersuchungen zur Hitzeresistenz von Bakteriensporen und zum Pasteurisieren von oberflächlich verkeimten Lebensmitteln

- Bestimmung des Endosporenanteils (über Dipicolinsäure) an der mikrobiellen Lebensgemeinschaft in Wattsedimenten (PDF-Datei)

Wikimedia Foundation.