- 24. Klavierkonzert (Mozart)

-

Das Klavierkonzert Nr. 24 (KV 491) in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart wurde in der ersten Februarhälfte 1786 vollendet und vermutlich am 7. April desselben Jahres uraufgeführt. Es nimmt sowohl innerhalb seines Instrumentalschaffens wie seiner Klavierkonzerte eine auch qualitative Sonderstellung ein. [1] [2] Es wird häufig als eines von Mozarts ernsthaftesten und bedeutendsten, [3] abgründigsten [4] und individuellsten [5] Werken eingestuft.

Inhaltsverzeichnis

Musikalische Merkmale

- Wie andere Werke aus Mozarts Spätzeit weist KV 491 verstärkt eine gemeinsam mit Joseph Haydn entwickelte und von Ludwig van Beethoven übernommen motivische Arbeit und zudem sehr sorgfältig ausgearbeitete Mittelstimmen, eine Betonung der Fortspinnungstechnik zu ungunsten der Periodenbildung und einen auf J. S. Bach zurückgreifenden dichten polyphonen Satz auf. [6]

- Der Holzbläsersatz ist differenzierter und solistischer als in früheren Werken ausgearbeitet. Die Holzbläser werden dadurch fast zu einer dritten, neben Klavier und Orchester stehenden Gruppe.[7] [8] [9]

- Durch die auch satzübergreifende konsequent angewandte Weiterverarbeitung und Wiederkehr von in der Exposition aufgestellten motivischen Gliedern, Intervallen und rhythmischen Modellen erreicht Mozart eine gegenüber früheren Werken verstärkte Einheitlichkeit und Geschlossenheitheit des gesamten Konzertes. [6]

- Er nimmt sich trotz genereller Befolgung gültiger Formschemata speziell im ersten Satz vermehrt die Freiheit, diese Schemata und Regeln auch in Frage zu stellen bzw. zu missachten. [10] So halten sich bsp. die Themenfolgen in der Reprise des ersten Satzes nicht an hergebrachte Konventionen. Auch der zweite Satz weicht von Standardmodellen ab, indem er das in Moll gehaltene Thema der Exposition in der Reprise in die Mollgrundtonart transponiert. [11] Der dritte Satz weicht mit seiner Variationenfolge vom sonst üblichen Rondo in den Schlusssätzen Mozarts ab. [12]

- Der dramatische Gegensatz und Dialog zwischen Solosinstrument und Orchester tritt erst im c-Moll und d-Moll-Klavierkonzert durch die Einführung neuer und kontrastierender Themen und Gestaltungsweisen für beide Gruppen verstärkt hervor. [13]

- Es ist – im Verhältnis zu seinen insgesamt rund 600 Werken – eine der wenigen (39) Kompositionen Mozarts in Moll. Von den Werken in Moll steht ca. ein Drittel in c-Moll. Dabei fällt auf, dass alle Werke in c-Moll in der für Mozart durch Enttäuschungen geprägten Zeit nach 1782 entstanden. [14] [15]

- Mit anderen späten, vermehrt in Moll gehaltenen Werken wie der g-Moll-Symphonie, dem d-moll Klavierkonzert, oder dem Requiem teilt es den speziell durch verstärkten Einsatz von Chromatik geprägten Charakter von abgründiger Tiefe, Leid, Tragik, [16] [17] [18] Schwermut und Subjektivität. [19]

- Die instrumentale Besetzung ist eine der größten in Mozarts Schaffen. Nur wenige Werke wie die Haffner- oder Pariser Symphonie weisen eine gleich große Besetzung auf. Innerhalb von Mozarts Klavierkonzerten ist es das besetzungsmäßig reichhaltigste, [20] sowie das einzige, das sowohl Klarinetten als auch Oboen fordert. [21]

Besetzung

In Mozarts Partitur sind vorgeschrieben: Streicher (1. und 2. Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass), eine Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, 2 Fagotte, 2 Hörner in Es, 2 Trompeten in C, und Pauken in C und G. Im Mittelsatz fehlen die Trompeten und Pauken. Angesichts der umfangreichen Holz- und Blechbläsergruppe sollte auch die Streichergruppe zahlreicher besetzt werden als in anderen Konzerten Mozarts. [22]

Erster Satz

Der erste Satz hat eine formale Anlage, die als Konzertform der Wiener Klassik bezeichnet werden kann. Die Verwendung des Terminus Sonatenform dagegen ist für Konzertsätze der Klassik unzutreffend. Man kann auch die Terminologie des barocken Konzertes, also z. B. erstes Orchester-Ritornell und erste Episode, verwenden, da Mozart selbst die theoretischen Bezeichnungen wie Exposition und Durchführung unbekannt waren. [23] [24] Mit 508 Takten übertrifft der erste Satz deutlich den Durchschnittswert von 344 Takten der insgesamt 24 Klavierkonzerte Mozarts. [25] Zusammen mit dem 11. und 14. Klavierkonzert ist es eines von nur drei Klavierkonzerten Mozarts, bei denen der erste Satz im 3/4-Takt steht. Er weist die außerordentlich große Anzahl von fünf Themen auf und hat eine fünf- [26] bzw. sechsteilige [24] Struktur:

- eine dreigeteilte Orchesterexposition (T. 1-99)

- die Soloexposition des Klaviers (T. 100-264)

- ein anschließendes Orchestertutti (T. 265-282)

- die Durchführung (T. 283-361)

- die Reprise und Kadenz (T. 362-508)

- eine abschließende Coda (T. 509-521)

Orchesterexposition

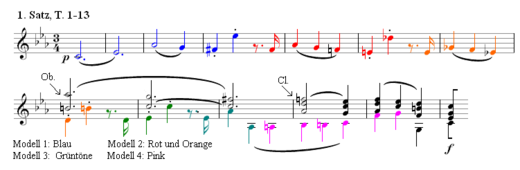

Die Orchesterexposition beginnt mit dem 12 Takte umfassenden Hauptthema, das von Streichern und Fagotten unisono im piano vorgetragen wird und sogleich eine unheimliche bzw. düstere Atmosphäre erzeugt. Ab Takt 8 tritt die 1. Oboe mit einer chromatisch fallenden Stimme und Harmonietönen der 2. Oboe dazu. Die abfallende 1. Oboe bildet dabei ab Takt 10 eine Gegenstimme zum chromatisch ansteigenden Streichkörper. Ab Takt 11 dominieren die Holzbläser durch das Hinzutreten der Klarinetten gegenüber den sich ab Takt 10 in der Bassregion bewegenden Streichern. Das Hauptthema ist nicht liedartig mit Vorder-, Nachsatz und Halbschluss periodisiert, sondern bildet eine 12-taktige zäsurlose Einheit. Rhythmisch und thematisch betrachtet besteht es aus vier Modellen, die im weiteren Verlauf des Satzes wiederholt auftauchen bzw. variiert werden:

- Dem viertaktigen Kopfmotiv aus punktierten Halben, Halben und Vierteln.

- Dem seqenzartig fortgeführten Modell aus einer punktierten Achtel-Pause, einer Sechzehntel und fünf Vierteln.

- Einem daraus abgespaltenen Teilmotiv aus einer punktierten Achtelpause, einem Sechzehntel und zwei Vierteln.

- Einem in Vierteln chromatisch aufsteigenden Bass in Takt 10 bis 12.

In melodisch-harmonischer Hinsicht fallen zwei Punkte besonders auf:

- Das chromatische Umkreisen und Umspielen des Dominanttones G sowie die chromatisch abwärts gerichteten Figuren z.B. in Takt 2, 3, 4, 6. Dies trägt wesentlich zum tragischen-resignativen und pathetischen Charakter bei. Die Musikwissenschaft verweist in Bezug auf die chromatische Umspielung des Dominanttones auf ein ähnliches Vorgehen Mozarts in Fantasie für Klavier c-Moll (KV 475). [27] [28]

- Der markante verminderte Septsprung in Takt 4, 6, 8 und 10 (dort enharmonisch in einen Sextsprung umgedeutet), der in der Folge zum beherrschenden, oft wiederholten Kern des ganzen Satzes wird.

Ab Takt 13 folgt dann eine nicht wörtliche und etwas längere, ausharmonisierte Fassung des Hauptthemas im forte. Hervorstechend ist hier der chromatisch in Achteln abwärts steigende Bass im Fagott und den tiefen Streichern. Schon in der Musik der Renaissance waren chromatisch abwärtsschreitende Bassläufe ein Symbol für den Ausdruck größten Schmerzes. [29] [30] Ab Takt 28 erscheint ein neues Motiv in der Oberstimme, das in Takt 34 auf der Dominante G-Dur endet. Dieses Motiv in der Oberstimme ist eine Variante des im Bass in Umkehrung auftauchenden variierten zweiten Motivs des Hauptthemas (T. 4 ff.). Die Violinen begleiten es mit einer pendelnden Sechzehntelbewegung in größer werdenden Intervallen von kleinen Sekunden bis zu Quinten. Der Satz weist also bis zu dieser Stelle eine Beschleunigung des Bewegungsablaufs durch eine sukzessive Verkleinerung der verwandten Notenwerte von punktierten Halben über Viertel (T. 1-12), Achtel (T. 13-27) und Sechzehntel (T. 28-34) auf.

Mit Takt 34 beginnt ein neuntaktiger vierstimmiger, intimer und hellerer Holzbläsersatz, der das rhythmische Modell 2, den aus Modell 2 ausgeschnittenen Teil der drei abwärts laufenden Viertel und den charakteristischen Septsprung (hier allerdings als Oktavsprung) kombiniert. Er leitet zu einem neuen, voller instrumentierten Seitenthema über. Dieses ist dreiteilig (2 x 2, 4 x 4, und anschließend 7 Takte) und regelmäßiger periodisiert als die vorhergehenden Abschnitte. Mit seiner klaren, diatonischen Skalenbildung kontrastiert es melodisch zum chromatisch geprägten Hauptthema. Auch rhythmisch hebt es sich durch die meist konstante Achtelbewegung deutlich vom Hauptthema mit seinen gemischten Notenwerten (punktierte und unpunktierte Halbe, Viertel, Achtel) ab.

Zweiter Satz

Dritter Satz

Allegretto,

(Coda im 6/8-Takt), c-Moll

(Coda im 6/8-Takt), c-MollReferenzen

- ↑ Eva Badura Skoda: Mozart. Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972, S. 3

- ↑ C. M. Girdlestone: Mozart's Piano Concertos, Cassell, 1978, S. 390

- ↑ Aussage von Cuthbert Girdlestone in: Chris Woodstra, Gerald Brennan, Allen Schrott: All Music Guide to Classical Music, Backbeat Books, 2005, S. 902

- ↑ Charles Rosen; nach Neal Zaslaw: Mozart's Piano Concertos - Text, Context, Interpretation, University of Michigan Press,1996, S. 285

- ↑ Kurt Honolka: Knaurs Weltgeschichte der Musik - Von den Anfängen bis zur Klassik, Droemer Knaur, 1979, S. 412

- ↑ a b Eva Badura Skoda: Mozart. Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972, S. 4

- ↑ Colin James Lawson: Mozart. Clarinet concerto, Cambridge Music Handbooks, 1996, S. 61

- ↑ Uri Toeplitz: Die Holzbläser in der Musik Mozarts und ihr Verhältnis zur Tonartwahl, Verlag Valentin Koerner, 1978, S. 52 ff.

- ↑ Eva Badura Skoda: Mozart. Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972, S. 5

- ↑ Marius Flothuis: Mozarts Klavierkonzerte - Ein musikalischer Werkführer, C.H. Beck, 2008, S. 12 u. 130

- ↑ Einführung von Denis Mathews in der Übersetzung von Stefan de Haan in der Taschenpartitur Mozart Concerto for Piano and Orchestra C-minor K 491, Ernst Eulenburg Ltd, 1971, S. III

- ↑ Konrad Küster: Mozart - Eine musikalische Biographie, dtv, 1995, S. 181

- ↑ Neal Zaslaw: Mozart's Piano Concertos - Text, Context, Interpretation, University of Michigan Press, 1996, S. 285

- ↑ Wilhelm Fischer: Zu Mozarts Tonartenwahl und Harmonik, Mozart-Jahrbuch, 1952, S. 9 - 16

- ↑ Eva Badura Skoda: Mozart. Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972, S. 7

- ↑ Eva Badura Skoda: Mozart. Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972, S. 3 u. 5

- ↑ Richard Petzoldt: Wolfgang Amadeus Mozart, VEB Bibliographisches Institut, 1978, S. 43

- ↑ David A. Grayson, Julian Rushton: Mozart - Piano concertos no. 20 in D minor, K. 466, and no. 21 in C major, K. 467, Cambridge Music Handbooks, 1998, S. 59

- ↑ Karl Schumann im Booklet zur CD Klavierkonzerte Nr. 23 und 24 mit Wilhelm Kempff und den Bamberger Symphonikern, Aufnahme 1960, Text von Schumann 1976, Deutsche Grammophon, 423885-2

- ↑ Uta Titzhoff: Wolfgang Amadeus Mozart- seine Klavierkonzerte, Books on Demand, 2005, S. 127

- ↑ John Irving: Mozart's piano concertos, Ashgate, 2003, S. 107

- ↑ Marius Flothuis: Mozarts Klavierkonzerte - Ein musikalischer Werkführer, C.H. Beck, 2008, S. 149

- ↑ Hans Tischler: A structural analysis of Mozart's piano concertos, Institute of Medieval Music, Musicological Studies Nr. 10, New York, 1966, S. 26 ff.

- ↑ a b Eva Badura Skoda: Mozart. Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972, S. 13

- ↑ Stephan D. Lindeman: Structural novelty and tradition in the early romantic piano concerto, Pendragon Press, 1999, S. 31

- ↑ Marius Flothuis: Mozarts Klavierkonzerte - Ein musikalischer Werkführer, C.H. Beck, 2008, S. 126

- ↑ Neal Zaslaw: Mozart's Piano Concertos - Text, Context, Interpretation, University of Michigan Press, 1996, S. 287

- ↑ Eva Badura-SkodaMozart: Klavierkonzert c-Moll KV 491, Wilhelm Fink Verlag, 1972,S. 14

- ↑ Elke Lang-Becker: Verzweiflung als musikalischer Topos - Aspekte der Darstellung vom 17. bis ins 20. Jahrhundert; in: Hermes A. Kick, Günter Diez: Verzweiflung als kreative Herausforderung - Psychopathologie, Psychotherapie und künstlerische Lösungsgestalt in Literatur, Musik und Film, LIT, 2008, S. 205 ff.

- ↑ Jacob de Ruiter: Der Charakterbegriff in der Musik - Studien zur deutschen Ästhetik der Instrumentalmusik 1740-1850, Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Band XXIX, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1989, S. 52

Weblinks

- Konzert für Klavier und Orchester in c KV 491: Partitur und kritischer Bericht in der Neuen Mozart-Ausgabe

- 24. Klavierkonzert (Mozart): Noten im International Music Score Library Project.

Kategorie:- Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart

Wikimedia Foundation.