- Kleinkastell Hegelohe

-

Kleinkastell Hegelohe

(Feldwache bei Wp 14/67)Limes ORL -- (RLK) Strecke (RLK) Rätischer Limes,

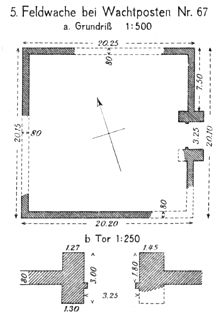

Strecke 14Datierung (Belegung) bis spätestens um 260 n. Chr. Typ Kleinkastell Größe 20,25 (20,20) x 20,15 (20,10) = ca. 0,04 ha Bauweise Steinkastell Erhaltungszustand flacher Schuttwall Ort Titting-Hegelohe Geographische Lage 48° 58′ 32,8″ N, 11° 16′ 16,7″ O48.97577222222211.271316666667 Vorhergehend Kleinkastell Biebig (westlich) Anschließend Kastell Böhming (südöstlich) Rückwärtig Kastell Pfünz (rückwärtig, südlich) Das Kleinkastell Hegelohe (in der älteren Literatur auch als „Feldwache bei Wachposten Wp 14/67“ bezeichnet) ist ein ehemaliges römisches Militärlager, das nahe der zum UNESCO-Weltkulturerbe erhobenen Rätischen Mauer errichtet wurde und heute südwestlich des Weilers Hegelohe, Ortsteil von Titting, im Landkreis Eichstätt in Bayern liegt.

Inhaltsverzeichnis

Lage und Forschungsgeschichte

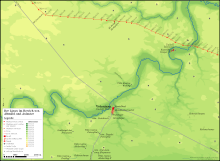

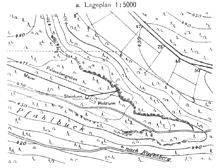

Die kleine Anlage wurde an der östlichen Kante des kurzen Östlichen Wassertals direkt an der hier fast genau in südöstliche Richtung laufenden rätischen Mauer errichtet. Vom Kastellplatz aus konnte nicht nur der von Norden nach Süden ausgerichtete Taleinschnitt, sondern auch die sich dort hinunter- und wieder hinaufziehende Grenzbefestigung überwacht werden. Zudem bestand mit dem nur vermuteten östlich gelegenen Wp 14/67 sowie mit dem auf der anderen westlichen Talseite postierten Wp 14/66, dessen Überreste erhalten sind, Sichtkontakt.

Friedrich Winkelmann, ein Streckenkommissar der Reichs-Limes-Kommission (RLK), erschloss hauptsächlich die steinerne Umwehrung des Kleinkastells. Seither haben dort keine Grabungen mehr stattgefunden.

Baugeschichte

Die fast quadratische, 20,25 (20,20) × 20,15 (20,10) m große Anlage besitzt nur einen mit 3 m tiefen Torwangen versehenen 3,25 m breiten Einlass im Osten, während die Grenzbefestigung im Norden verläuft. Es konnte festgestellt werden, dass die Wehrmauer rundum 0,80 m stark war. Die Innenbebauung, die sich wohl im Karree um einen Innenhof gruppierte, war wohl in Holzbauweise ausgeführt.

Kleinkastelle gehörten neben den Türmen zu den wesentlichen Stützpunkten der römischen Truppe direkt hinter dem Limes. Ihre Besatzung und Nutzung ist in der Regel jedoch unbekannt.

Limesverlauf zwischen dem Kleinkastell Hegelohe und dem Kastell Böhming

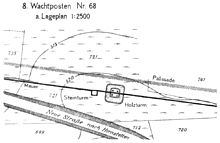

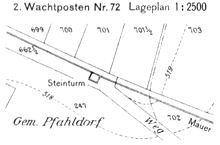

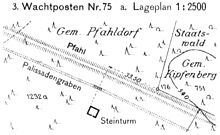

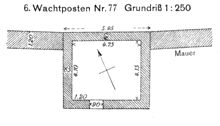

Spuren der Limesbauwerke zwischen dem Kleinkastell Hegelohe und dem Kastell Böhming. ORL[A 1] Name/Ort Beschreibung/Zustand KK[A 2] Kleinkastell Hegelohe siehe oben Wp 14/67[A 3] In diesem Bereich wird die Turmstelle nur vermutet.[A 4] Die zwischen Wp 14/65 und Wp 14/68 vermessene Stärke der Limesmauer lag bei 1,15 und 1,3 m. Um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten hatten sie die Erbauer im Abstand von 6,9 bis 7,3 m mit rechteckige Wandvorlagen ausgestattet, die 0,25 m tief und 0,7 m breit waren. Wp 14/68 „Östlich von Hegelohe“ Der 6,1 x × 4 m große Steinturm mit seinen 0,8 m starken Außenmauern ist konserviert sichtbar.[A 5] Er steht etwas schräg im Verbund mit der nachträglich angebauten Limesmauer, die in diesem Bereich 1,1 m breit ist. Da an seiner Rückseite kein ebenerdiger Eingang festgestellt werden konnte, wird der Turm im ersten, nicht erhaltenen Geschoß eine Türe besessen haben, die über eine Leiter erreichbar gewesen ist. Der mächtige, östlich gelegene, ältere Holzturmhügel mit seinem umlaufenden rechteckigen Graben wird von der Mauer durchschnitten.[A 6] Die RLK konnte vor der jüngeren Steinmauer die Palisade feststellen. Der Schuttwall des Limes ist in diesem Bereich gut sichtbar. Wp 14/69 Turmstelle wird vermutet.[A 7] Wp 14/70 „Nordöstlich von Hirnstetten“ Turmstelle wurde festgestellt,[A 8] war für Wilhelm Schleiermacher in den 1960er Jahren schlecht erkennbar[1] und wurde von Dietwulf Baatz in den 1990er Jahren als sehr flacher Turmhügel festgestellt.[2] Wp 14/71 Turmstelle wird vermutet.[A 9] Wp 14/72 „In der Flur Pfahlheg auf der Höhe nordwestlich von Pfahldorf“ Die an die Limesmauer gebaute Turmstelle wurde festgestellt, die Ausgrabung selbst aber nicht genau dokumentiert.[A 10] Es ist jedoch heute nichts mehr sichtbar. Wp 14/73 Turmstelle wird vermutet.[A 11] Im Bereich der kurz danach folgenden modernen Kreuzung deckte das Landesamt für Denkmalpflege 1981 bei Straßenbauarbeiten Teile der Limesmauer sowie einen römischen Kalkofen auf. Heute ist hier nichts mehr zu sehen. Wp 14/74 Nur vermutete, archäologisch nicht nachgewiesene Turmstelle östlich von Pfahldorf.[A 12] Rund 150 m südöstlich von dieser Stelle entfernt wird die rätische Mauer im Wald, begleitet von einem Weg, als deutlicher Schuttwall sichtbar. Wp 14/75 „Östlich von Pfahldorf“ 50 Meter nach dem Beginn des Schuttwalls werden die Reste von WP 14/75 sichtbar.[A 13] Der rechteckige, 6,6 × 5,8 Meter große Steinturm wurde rund 25 Meter von der Limesmauer entfernt errichtet. Er hatte einen 0,9 Meter breiten, etwas aus der Mitte versetzten ebenerdigen Zugang an seiner Rückseite und besaß zwischen 0,9 bis 1 m starke Mauern. An seiner östlichen Außenseite konnte eine über die gesamte Länge gehende, 0,2 m breite Sockelverstärkung festgestellt werden. Im Inneren wurde außerdem in drei Ecken je eine Feuerstelle nachgewiesen. Kurz nach Wp 14/75 macht der Schuttwall des Limes einen leichten Knick nach Südosten. Wp 14/76 Der nächste Wachturm, Wp 14/76, kann ebenfalls nur vermutet werden.[A 14] Er soll sich am Nordrand einer heutigen landwirtschaftlich intensiv genutzten Lichtung befunden haben. Von hier bis zu Wp 14/77 tritt der Schuttwall des Limes, je dichter man in den Wald kommt, immer deutlicher aus dem Boden. Bei Wp 14/76 wurde auch ein nachrömischer Kalkofen festgestellt, der mitten in die Limesmauer gesetzt wurde. Hier verbrannte man das aus den abgebrochenen Limesanlagen gewonnene antike Steinmaterial zu Kalk. Wp 14/77 „Im Bezirk Taferlschlag“ Genau an einem Knick der rätischen Mauer liegen die Reste des rechteckigen, 5,95 × 5,2 Meter großen Limeswachturms Wp 14/77, der zwischen 0,5 bis 0,65 m starke Mauern besaß. Die am Wachturm 1,2 m breite Limesmauer war nachträglich angebaut worden.[A 15] Auf seinem Boden wurde ein Estrich und Feuerstellen vorgefunden. An seiner Rückseite befand sich ein etwas aus der Mitte versetzter 0,9 m breiter ebenerdiger Eingang. Von hier bis zur Spitze des Bergsporns, wo die rätische Mauer naturbedingt endet, um sich dann im Tal fortzusetzten, kann die Limesmauer als mächtiger Damm, nur gestört von alten Grabungsschnitten und Wegedurchstichen, besucht werden. Wp 14/78 „Pfahlbuck“ Bei Wp 14/78 wird die Lage des Limes auf dem Bergsporn besonders deutlich.[A 16][A 17] Bereits der Name der Flur, Pfahlbuck, macht deutlich, daß das Wissen um den Pfahl, wie die Limesanlagen früher oft genannt wurden, in diesem Bereich nie völlig verloren ging. Im Norden liegt talwärts das Kälbertal; im Süden und Westen fließt tief unten die Altmühl. In der Antike hatte man von hier aus Sichtkontakt zum Kastell Böhming. Am sichtbaren älteren, rund 11 × 11 m großen Holzturmhügel lassen sich der noch rund 20 bis 40 cm tiefe Ringgraben sowie die vier von der RLK ergrabenen, noch rund 20 cm tiefen Pfostenlöcher erkennen. Ein wenig westlich davon, wieder in einem Limesknick nach Norden, liegt ein 5,5 × 6,5 Meter umfassender Steinturm, an den die später errichtete Limesmauer nachträglich angebaut wurde. Den Platz hat der Fremdenverkehrsverein Kipfenberg 1996[3] mit einem im rustikaler Bauweise errichteten „Limesturm“ ausgestattet. Dieser touristische Aussichtspunkt entspricht in seiner Bauweise nicht den wirklichen Ausgrabungsbefunden am rätischen Limes. Gleiches gilt bedingt auch für das mit dem Turm errichtete Teilstück der Palisade.[4] Im Zuge des Ausbaus zum Fremdenverkehrspunkt fand an dem Turm eine erneute Grabung statt. Anschließend wurde auf den originalen Fundamenten eine 0,80 cm hohe Teilrekonstruktion errichtet und die Bäume ringsum gefällt. Die Überkreuzung der älteren Palisade mit der Limesmauer ist seitdem durch die Öffnung des Palisadengabens am Schnittpunkt sichtbar. Nach diesem Turm kann die nun in west-östliche Richtung laufende Limesmauer noch gut 53 Meter zum Ende des Bergsporns an einem Steilhang verfolgt werden. Dann bricht sie ab. Noch im 18. und 19. Jahrhundert soll das Bauwerk aber weiter den Hang hinab verfolgbar gewesen sein. Im Tal an der Altmühl fand die RLK gut erhaltene hölzerne Grenzsperren. ORL 73a[A 18] Böhming [A 19] Denkmalschutz

Das Kleinkastell Hegelohe und die erwähnten Anlagen sind als Abschnitt des Obergermanisch-Rätischen Limes seit 2005 Teil des UNESCO-Welterbes. Außerdem sind sie geschützt als eingetragene Bodendenkmale im Sinne des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). Nachforschungen und gezieltes Sammeln von Funden sind erlaubnispflichtig, Zufallsfunde sind den Denkmalbehörden anzuzeigen.

Siehe auch

Literatur

- Dietwulf Baatz: Der Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. 4. Auflage, Gebr. Mann, Berlin 2000, ISBN 3-786-12347-0, S. 304.

- Thomas Fischer, Erika Riedmeier Fischer: Der römische Limes in Bayern. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2008, ISBN 978-3-7917-2120-0

- Christian Fleer: Typisierung und Funktion der Kleinbauten am Limes. In: E. Schallmayer (Hrsg.): Limes Imperii Romani. Beiträge zum Fachkolloquium „Weltkulturerbe Limes“ November 2001 in Lich-Arnsburg. Bad Homburg v.d.H. 2004, ISBN 3-931267-05-9 S. 75–92 (Saalburg-Schriften 6).

- Günter Ulbert, Thomas Fischer: Der Limes in Bayern. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1983, ISBN 3-8062-0-351-2

Grabungsbericht Der Reichs-Limes-Kommission:

- Ernst Fabricius, Felix Hettner und Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches, Abteilung A, Band 7: Die Strecken 14 und 15. Petters, Heidelberg 1933, S. 106 und Tafel 11, Abb. 1 und 5.

Einzelnachweise

- ↑ Wilhelm Schleiermacher: Der römische Limes in Deutschland. Ein archäologischer Wegweiser für Autoreisen und Wanderungen. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1967. S. 196.

- ↑ Dietwulf Baatz: Der römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1993. ISBN 3786117012. S. 304.

- ↑ Hartwig Schmidt: Archäologische Denkmäler in Deutschland – Rekonstruiert und wieder aufgebaut, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-8062-1395-X, S. 109

- ↑ Thomas Fischer, Erika Riedmeier Fischer: Der römische Limes in Bayern. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2008. ISBN 978-3-7917-2120-0. S. 135

Anmerkungen

- ↑ ORL = Nummerierung der Limesbauwerke gemäß der Publikation der Reich-Limes-Kommission zum Obergermanisch-Rätischen-Limes

- ↑ KK = nicht nummeriertes Klein-Kastell

- ↑ Wp = Wachposten, Wachturm. Die Ziffer vor dem Schrägstrich bezeichnet den Limesabschnitt, die Ziffer hinter dem Schrägstrich in fortlaufender Nummerierung den jeweiligen Wachturm.

- ↑ Ungefähr bei 48° 58′ 33,46″ N, 11° 16′ 22,97″ O48.97596111111111.273047222222

- ↑ Bei 48° 58′ 31,03″ N, 11° 17′ 2,48″ O48.97528611111111.284022222222

- ↑ Bei 48° 58′ 30,94″ N, 11° 17′ 3,46″ O48.97526111111111.284294444444

- ↑ Ungefähr bei 48° 58′ 27,26″ N, 11° 17′ 32,9″ O48.97423888888911.292472222222

- ↑ <Bei 48° 58′ 23,08″ N, 11° 18′ 6,34″ O48.97307777777811.301761111111

- ↑ Ungefähr bei 48° 58′ 9,67″ N, 11° 18′ 48,9″ O48.96935277777811.313583333333

- ↑ Bei 48° 57′ 57,82″ N, 11° 19′ 28,84″ O48.96606111111111.324677777778

- ↑ Ungefähr bei 48° 57′ 49,83″ N, 11° 19′ 58,74″ O48.96384166666711.332983333333

- ↑ Ungefähr bei 48° 57′ 40,63″ N, 11° 20′ 33,43″ O48.96128611111111.342619444444

- ↑ Bei 48° 57′ 33,76″ N, 11° 20′ 55,72″ O48.95937777777811.348811111111

- ↑ Ungefähr bei 48° 57′ 24,62″ N, 11° 21′ 22,64″ O48.95683888888911.356288888889

- ↑ Bei 48° 57′ 14,59″ N, 11° 21′ 48,67″ O48.95405277777811.363519444444

- ↑ Bei 48° 57′ 3,55″ N, 11° 22′ 33,31″ O48.95098611111111.375919444444

- ↑ Bei 48° 57′ 3,49″ N, 11° 22′ 34,01″ O48.95096944444411.376113888889

- ↑ ORL XY = fortlaufende Nummerierung der Kastelle des ORL

- ↑ 48° 56′ 46″ N, 11° 21′ 39″ O48.94611111111111.360833333333

Kastell Gunzenhausen | Kleinkastell am Hinteren Schloßbuck | Kastell Theilenhofen (Iciniacum) | Kleinkastell Gündersbach | Kastell Weißenburg (Biriciana) | Kastell Ellingen (Sablonetum) | Kastell Oberhochstatt | Kleinkastell „In der Harlach“ | Kleinkastell Raitenbuch | Kleinkastell Petersbuch | Kleinkastell Biebig | Kleinkastell Hegelohe | Kastell Pfünz (Vetoniania) | Kastell Böhming

Wikimedia Foundation.