- Pulvinsäure

-

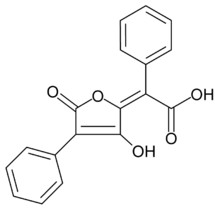

Strukturformel

Allgemeines Name Pulvinsäure Andere Namen 3,4-Dihydroxy-2,5-diphenyl-2,4-Hexadiendisäure gamma-lacton

Summenformel C18H12O5 CAS-Nummer 26548-70-9 PubChem 3035166 Kurzbeschreibung orangefarbene Prismen[1]

Eigenschaften Molare Masse 308,29 g·mol−1 Aggregatzustand fest

Schmelzpunkt Siedepunkt Zersetzung

Löslichkeit - löslich in Ethanol[1]

- schlecht in Wasser und Diethylether[1]

Sicherheitshinweise EU-Gefahrstoffkennzeichnung [3] keine Einstufung verfügbar R- und S-Sätze R: siehe oben S: siehe oben LD50 - 500 mg·kg−1 (Maus, intraperitoneal) [4]

- 1.000 mg·kg−1 (Maus, oral) [5]

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Die Pulvinsäure ist eine organische chemische Verbindung, die zu den Lactonen, Enolen und ungesättigten Carbonsäuren (auch Alkensäuren) zählt. Sie gab der bei Pilzen und Flechten weit verbreiteten Gruppe der Pulvinsäure-Farbstoffe ihren Namen. Im Vergleich zu ihrem Methylester Vulpinsäure besitzt die Pulvinsäure eine sehr viel geringere Toxizität.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte und Vorkommen

In Pilzen wie den Röhrlingen und Flechten kommen sehr viele verschiedene Farbstoffe vor, die entweder Derivate der Pulvinsäure (etwa die Gomphidsäure) oder aus mehreren Pulvinsäure-Einheiten zusammengesetzt sind (Beispiel für zwei Einheiten : Badione). 1831 wurde der Pulvinsäure-Methlyester Vulpinsäure bei der Untersuchung von Flechten durch den französischen Apotheker und Chemiker Antoine Bebert entdeckt, aber erst 1860 von Franz Möller und Adolph Strecker genauer untersucht und beschrieben.[6]

Darstellung und Biosynthese

Jacob Volhard synthetisierte als erster die Vulpinsäure sowie die Pulvinsäure. In Pilzen verläuft die Biosynthese über Tyrosin[7] oder auch Phenylalanin; daraus entsteht nach Desaminierung, Dimerisierung und Ringspaltung schließlich Pulvinsäure oder Hydroxypulvinsäure.[8]

Chemische Eigenschaften

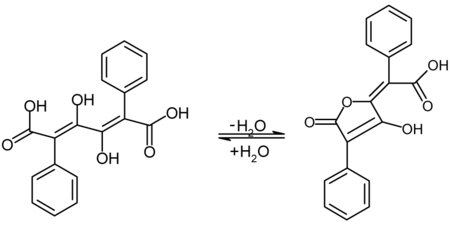

Pulvinsäure ist ein Lacton, also ein intramolekularer Ester der trans-1,4-Diphenyl-2,3-dihydroxy-1,3-butadien-1,4-dicarbonsäure und entsteht aus dieser durch Abspaltung von Wasser:

Die in vielen Röhrlingen vorkommenden Hydroxypulvinsäuren Xerocomsäure und Variegatsäure sind Ursache der Blaufärbung des Fruchtkörpers bei Druck oder Verletzung, indem sie zu blauen Chinonen oxidiert werden.[7]

Biologische Bedeutung

Viele gelbe Farbstoffe in Pilzen und Flechten leiten sich von der Pulvinsäure ab. Dabei wird zwischen Derivaten der Pulvinsäure sowie di- und oligomeren Stoffen unterschieden. Zu den Dimeren zählen die Badione; Derivate des Monomers sind etwa die Gomphidsäure und die Vulpinsäure. Die Vulpinsäure, der Methylester der Pulvinsäure, ist ein starkes Gift, das den produzierenden Pilzen und Flechten als Fraßschutz vor Schnecken und anderen Freßfeinden dient.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Thieme Chemistry (Hrsg.): RÖMPP Online - Version 3.5. Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 2009.

- ↑ J. d'Ans, E. Lax, C. Synowietz: Taschenbuch für Chemiker und Physiker, 1983, Springer-Verlag, ISBN 3-540-12263-X.

- ↑ In Bezug auf ihre Gefährlichkeit wurde die Substanz von der EU noch nicht eingestuft, eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.

- ↑ Acta Pharmacologica et Toxicologica. Vol. 2, Pg. 109, 1946.

- ↑ National Academy of Sciences, National Research Council, Chemical-Biological Coordination Center, Review. Vol. 5, Pg. 0, 1953.

- ↑ Canstatt's Jahresbericht über die Fortschritte in der Pharmacie und verwandte Wissenschaften in allen Ländern, Harvard Universität, Jahrgang 10 (1861).

- ↑ a b Tilo Lübken: Hygrophorone. Neue antifungische Cyclopentenonderivate aus Hygrophorus-Arten (Basidiomycetes). Universität Halle, Halle a. d. Saale 2006. S. 11–12.

- ↑ L Zechmeister: Fortschritte Der Chemie Organischer Naturstoffe, 1971, Springer-Verlag, ISBN 3-211-81024-2.

Wikimedia Foundation.