- Schloss Altenklingen

-

Das Schloss Altenklingen ist ein Schloss in Spätrenaissance Stil im Kanton Thurgau in der Schweiz. Es liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Wigoltingen und ist in Privatbesitz.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

An der Stelle des heutigen Schlosses stand einst ein Verteidigungswerk, das gegen 1200 von den Herrschaften von Klingen erbaut wurde. Bis 1395 diente die Burg den Herren von Klingen als Wohnsitz. Als eines der ältesten Freiherrengeschlechter des Thurgaus gründeten diese mehrere Ortschaften und Klöster, so zum Beispiel das Dorf von Klingenzell, die Klöster von Feldbach bei Steckborn am Bodensee und Sion bei Klingnau im Aargau sowie das Priorat Klingenzell bei Eschenz. Vom 11. Jahrhundert bis 1396 übten die Freiherren von Klingen die niedere Gerichtsbarkeit von Märstetten und Illhart aus. Zudem erhielten sie vom Domkapitel die Gerichtsbarkeit über Wigoltingen.

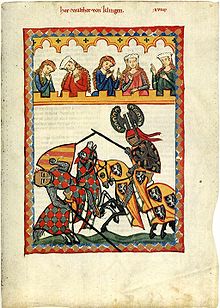

Im 13. Jahrhundert standen die von Klingen im Dienst der Habsburger. Walther von Klingen (1240-1286), dessen Name in den Dokumenten ab 1240 erscheint, war ein Vertrauter des Grafen Rudolf, des zukünftigen Königs Rudolf I. von Habsburg. Walther von Klingen war Minnesänger, der Codex Manesse enthält acht seiner Kompositionen. Weiter wird dort von Klingen als siegreicher Turnierritter erwähnt. Er hatte seinen Wohnsitz zuerst im Städtchen Klingnau, später in Basel, wo er auch starb. Die fromme Klausnerin und frühere Aebtissin des Klosters St. Mangen in St. Gallen Wiborada von Klingen erlitt beim Einfall der Hunnen im Jahre 926 in ihrer Zelle den Märtyrertod. Sie wurde deshalb 1047 von Papst Klemens II als erste Frau überhaupt heilig gesprochen. Dank ihrer Voraussicht wurde die berühmte Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen vor der Zerstörung durch die Hunnen bewahrt, indem sie den Mönchen des Klosters die Evakuierung der Bibliothek auf die Insel Reichenau nahegelegt hatte. Sie wird deshalb heute als Schutzpatronin der Bibliotheken verehrt. Das Wappen des Herrn von Klingen, ein silberner Löwe auf schwarzem Grund, ist heute das Wappen von Engwang; ein Dorf auf dem Gemeindegebiet von Wigoltingen. Auch das Wappen von Wigoltingen führt den silbernen Löwen.

Die von Klingen starben 1395 aus, nachdem mehrere von ihnen als Soldaten an der Seite von Leopold von Österreich den Tod bei der Schlacht von Sempach gefunden hatten.

Im Laufe der folgenden Zeit wechselte die Burg mehrmals ihre Besitzer. So gehört das Schloss einst den Bussnangs und den von Enne. Diese hatten das Schloss durch Ehe erworben und konnten es 1407 erfolgreich verteidigen, als es während der Appenzellerkriege von den Appenzellern und den Bürgern von Sankt Gallen angegriffen wurde. Dann gelangte Altenklingen in den Besitz der von Muntprat von Konstanz und der von Breitenlandenberg.

1559, nach dem Tod von Hans Ulrich von Breitenlandenberg, kam das Schloss in den Besitz seiner Schwester Rosina, Ehefrau von Eberhard Brümsi. Ihr Sohn Berthold, Gerichtsherr in Berg TG verkaufte das Schloss 1585 an den Sankt Galler Stadtrichter, Ratsherr und Seckelmeister Leonard Zollikofer (1529-1587) für den Preis von 25.500 Gulden. Dieser liess die alte Anlage abreissen und beauftragte den Architekten Mathäus Höbel aus Kempten im Allgäu mit dem Aufbau eines neuen Schlosses. 1586 stiftete der kinderlose Leonard Zollikofer Schloss und die Freiherrschaft Altenklingen als Fideikommiss für die vier Söhne seines verstorbenen ältesten Bruders Laurenz und die sechs Söhne seines zweiten Bruders Georg. Diese hatten für die Äufnung der Herrschaft eine Summe von 22.000 Gulden beigetragen und dafür die Bezeichnung "Mitstifter" erhalten.

Die Herrschaft Altenklingen blieb über Jahrhunderte erhalten. Erst im Jahre 1798, mit der Befreiung des Thurgaus, löste sich die Herrschaft Altenklingen auf. Die Besitzerfamilie Zollikofer behielt jedoch das Schlossgut im Eigenbesitz.

Bisherige Besitzer von Altenklingen Freiherren von Klingen 11. Jahrhundert bis 1395 Freiherren von Busnang 1395-1396 Freiherren von Enne 1396-1419 Muntprat von Spiegelberg 1419-1441 Landenberg von Breitenlandenberg 1441-1559 Familie Brümsi 1559-1585 Familie Zollikofer seit 1585- Einrichtung

Das Schloss von Altenklingen umfasst ein grosses Schloss mit drei Stockwerken und dreizehn Zimmern, ein kleines Schloss und eine Kapelle, die der heiligen Wiborada gewidmet ist. Die Umfriedungsmauer und ihre Ecktürmchen, die früher dem Schloss einen defensiven Charakter verliehen, wurden im 19. Jahrhundert abgerissen.

Im 19. Jahrhunderts fiel ein grosser Teil der inneren Einrichtung einer Restaurierung zum Opfer und die etwa zwanzig Meter tiefe und zu einem grossen Teil in den Fels gebohrte tiefe Zisterne wurde zugeschüttet.

Die heute vorhandenen Einrichtungsgegenstände sind im Laufe dieser vier letzten Jahrhunderte gesammelt worden. Nennenswert sind insbesondere die prächtigen Schränke, Büfetts und Steingutöfen aus Werkstätten von Winterthur und Steckborn.

Das Schloss von Altenklingen und die dazugehörigen Bauernhöfe sind bis heute im Besitz der Familie Zollikofer. Das Archiv der Gerichtsherrschaft Altenklingen befindet sich im Staatsarchiv Thurgau (Hauptfond StATG C).

Bilder

Siehe auch

- Gerichtsherrenstand im Thurgau

- Website über das Schloss Altenklingen

- Altenklingen (TG) im Historischen Lexikon der Schweiz

47.6022222222229.0780555555556Koordinaten: 47° 36′ 8″ N, 9° 4′ 41″ O; CH1903: (723281 / 273681)Ruine Alt-Bichelsee | Altenburg | Schloss Altenklingen | Schloss Arbon | Arenenberg | Schloss Bachtobel | Schloss Bernegg | Schloss Bischofszell | Brunegg (Unterer Girsberg) | Burg Buhwil | Schloss Bürglen | Schloss Castell | Schloss Eppishausen | Schloss Eugensberg | Schloss Frauenfeld | Schloss Girsberg | Glarisegg | Schloss Gottlieben | Schloss Hagenwil | Burg Heitnau | Burg Helfenberg | Schloss Heidelberg | Burgruine Heuberg | Schloss Hubberg | Schloss Kefikon | Burgruine Last | Schloss Liebenfels | Schloss Louisenberg | Schloss Mammertshofen | Neuburg | Burg Öttlishausen | Schloss Roggwil | Schloss Sandegg | Burg Schleifenrain | Seeburg | Schloss Salenstein | Schloss Sonnenberg | Schloss Steinegg | Burg Tannegg | Ruine Tuttwilerberg | Burg Unterhof | Schloss Weinfelden | Schloss Wellenberg

Wikimedia Foundation.