- Basilius von Ramdohr

-

Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr (* 21. Juli 1757 auf Drübber, heute Ortsteil der Gemeinde Dörverden; † 26. Juli 1822 in Neapel) war ein zeitweise in Dresden praktizierender konservativer Jurist, Journalist, Schriftsteller sowie kurhannoverscher und ab 1806 preußischer Diplomat.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Herkunft und Studium

Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr wurde 1757 als Sohn des Hof- und Kanzleirats Alexander Andreas von Ramdohr (1724 - 1782)[1] und der Johanna Georgine von Borries, verw. v. Hattorf, auf dem Rittergut Drübber geboren[2], das von 1686 bis 1839 im Besitz der Familie von Ramdohr war. Ab 1775 studierte der vielseitig talentierte Ramdohr Jura und Altertumswissenschaften bei Heyne in Göttingen, wo er auch Mitglied der aus der Göttinger Espérancierloge Mars [3] hervorgegangenen Ordensverbindung Z.N. war, die von dem Professor Johann Friedrich Blumenbach geführt wurde.[4] Daneben übte er sich im Zeichnen, in Pastell-, Porträt- und Ölmalerei sowie literarisch im Verfassen von Dramen und in Inszenierungen mit Laientheatern. Zudem besuchte er schon früh die bedeutenden Kunstsammlungen Europas. 1778 wurde er Hofgerichtsauditor in Hannover. Bis 1781 hatte er eine Beziehung mit der verheirateten Charlotte Kestner, geborene Buff, die als Goethes unerfüllte Liebe das Vorbild für die Figur der Lotte in Die Leiden des jungen Werthers war[5]. Episoden dieser Liebschaft verarbeitete Ramdohr in seinem erfolglosen Frühwerk, Kaiser Otto der Dritte, ein Trauerspiel, das im Februar 1783 in Göttingen veröffentlicht wurde.

Kunstreisen und literarisches Schaffen

1784 verbrachte er, nach unglücklichen Liebschaften mit Heynes Gattin Georgine sowie deren Schwester Luise[6], beides Töchter von Georg Friedrich Brandes, ein halbes Jahr in Italien, u.a. beim russischen Hofrat Reiffenstein, und bereiste auch Wien und Paris. Finanzmittel für diese Reisen hatte er bereits Juni 1781 von seiner Großmutter[7] in Celle erhalten. Nach seiner Italienreise verfasste er das dreiteilige Buch Über Malerei und Bildhauerei in Rom, das 1787 in Leipzig verlegt wurde und als zeitgenössischer Kunstführer Verbreitung fand.

Ebenfalls 1787 wurde Ramdohr Oberappellationsrat am Oberappellationsgericht in Celle. Er war hier der Vorgesetzte des Sekretärs Johann Wilhelm Zschorn (1714 - 1795), dessen testamentarisch überlassene Gemäldesammlung der Kunstsammlung der Universität Göttingen am 16. Februar 1796 zufiel (es existiert ein Porträt von Zschorn in Form einer Pastell-Zeichnung von Friedrich Wilhelm von Ramdohr)[8]. Ramdohr war wohl zeitweise der Kurator der Sammlung[9]. Am 14. Juli 1790 nahm er zusammen mit Klopstock, Knigge, Graf Schlobitten, Reimarus und Unzer[10] am Revolutionsfest des Heinrich Sieveking in Hamburg teil. Im Februar 1791 veröffentlichte er hingegen einen Aufsatz[11] über das Vorrecht des Adels auf staatliche Beamtenstellen. 1791 unternahm er eine Bildungsreise nach Dänemark, 1792 beschrieb er die Kunstsammlung des Freiherrn Brabeck und wurde nach Veröffentlichung seines Werkes Charis oder ueber das Schöne und die Schönheit in den nachbildenden Künsten (Leipzig 1793) auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ab 1794. Laut Karl August Böttiger genoss Ramdohr in Leipzig und Dresden nun die größte Achtung und Auszeichnung, und ward überal als ein Orakel über die schönen Künste mit Staunen angehört. So traf er im August 1794 Goethe und Wieland in der Bildergalerie Dresden und wurde am 18. September 1794 von Goethe in Weimar empfangen, später folgten Begegnungen mit Schiller, Körner, 1805 auch mit den Gebrüdern Grimm[12], wenngleich zeitgenössische Briefe belegen, dass seine Bücher teilweise als fehlerhaft empfunden wurden.

Carl Christian Vogel von Vogelstein – Basilius von Ramdohr (1813)

Carl Christian Vogel von Vogelstein – Basilius von Ramdohr (1813)

1798 heiratete Basilius von Ramdohr seine erste Ehefrau, Juliana Wilhelmine Antoinette Davide von dem Bussche, verw. Gräfin von Oberg (1752 - 1807). Im gleichen Jahr erschien das vierteilige Werk Venus Urania, und im Jahr darauf die zweibändigen Moralischen Erzählungen in Leipzig.

Diplomat, Privatier und Kunstkritiker

Im Herbst 1803 wurde er zusammen mit dem Legationsrat von Hinüber zu Napoléon nach Brüssel und gegen Ende 1803 nochmals nach Paris geschickt, um Abmilderungen der seit 3. Juni herrschenden französischen Besatzung Kurhannovers zu erreichen. 1804 war er Deputierter der hannoverschen Stände in Paris. Als im Februar 1806 Teile von Kurhannover an Preußen fielen, bat Ramdohr in London um seine Entlassung. Im September 1806 trat er trotzdem als Diplomat in preußische Dienste und wurde vom König von Preussen zum geheimen Legationsrat und Kammerherrn in Sachsen ernannt. Er entfremdete sich zusehends seiner Heimat, und verkaufte das vom Vater ererbte Rittergut Drübber an seinen jüngeren Bruder[13]. Nach dem Zusammenbruch Preußens legte er seine politische Tätigkeit vorübergehend nieder und lebte 1808 als Privatmann in Merseburg bei dem Domherrn von Bodenhausen und dann in Dresden, wo er als freischaffender Kunstschriftsteller und Jurist tätig war. Hier veröffentlichte er im Januar 1809 einen kritischen Artikel über den Dresdner Maler Caspar David Friedrich, der einen, über die damaligen Literaturzeitungen ausgetragenen, heftigen Disput auslöste, aber andererseits Friedrichs Kunst bekannt machte. Mitte März 1809 antwortete Ramdohr auf eine Gegendarstellung Kügelgens mit einem weiteren Aufsatz (Uber kritischen Despotismus und künstlerische Originalität, als Beantwortung der Bemerkungen des Herrn von Kügelgen über eine von mir herrührende Kritik eines Gemäldes des Herrn Friedrich).

Gesandter in Rom und Neapel

1810 kehrte Ramdohr als faktischer Geschäftsträger Preußens am Vatikan nach Italien zurück, wo er auch eine Revision seiner eigenen Grundsätze über Kunstästhetik und die Sammlung von Daten zu einem neuen kritisch-geschichtlichen Werk über Malerei plante[14]. Nach dem Tode seiner ersten Frau im Jahre 1807 hatte er ungefähr 1812 die erheblich jüngere[15] Dorothea Denecke geheiratet, mit der er sich zum Zeitpunkt der wieder aufflammenden Kriegshandlungen Preußens mit Frankreich im August 1813 in Rom aufhielt. Während Ramdohr von den Franzosen als Gefangener zurückgehalten wurde, versuchte die schwangere Dorothea über Wien zurück nach Hannover zu gelangen, was aber infolge der Kriegswirren mißlang. Sie blieb als Gast im Hause der Caroline von Humboldt am Wiener Minoritenplatz bis März 1814, wo sie nach Geburt ihrer Tochter, Karoline von Ramdohr, am 12. Februar 1814 schwer erkrankte[16] und auch David Ferdinand Koreff kennenlernte.

Im Juli 1814 wurde Ramdohr offiziell zum preußischen Geschäftsträger ernannt und wurde Ministerresident in Rom bis zum Sommer 1816. Im selben Jahr besuchte er zudem seinen Cousin in Heilsbronn, welcher dort ansässiger Abt war. Das dortige Konventhaus war sehr baufällig, besaß aber für die Familie Tradition. Dies veranlasste von Ramdohr, einen Großteil des nötigen Geldes für die notwendige Instandsetzung des Gebäudes zu spenden. Ab 1816 war er Gesandter Preußens in Neapel, wo er bis an sein Lebensende mit seiner Frau lebte und Umgang mit Künstler- und Diplomatenkreisen pflegt, wie etwa Prinz Heinrich von Preußen, Christian Daniel Rauch[17] und 1818 Julius Schnorr von Carolsfeld. Während dieser Zeit verfasste Basilius von Ramdohr auch diverse Kunstnachrichten für Cottas Morgenblatt. Auf politischer Ebene erfuhr er seitens Karl August Varnhagen von Ense Kritik, als er den Aufstand der Carbonari im Jahre 1820 in seinen Depeschen kaum erwähnte[18]. Nach zweijährigem Leiden verstarb er 1822 an Nervenschwäche. Seine Tochter Karoline heiratete 1834 Heinrich von Globig (1852 Kammerherr in Dresden)[19] und starb im Jahre 1880.

Von den Literaturgrößen Goethe, Schiller, Grimm wurden er und seine Schriften zum Teil nicht ernst genommen, von den Romantikern um Friedrich und Dorothea Schlegel[20], sowie Lessing, mehr oder weniger günstig kritisiert. Ein größerer zeitgenössischer Erfolg blieb seinen dramatischen und epischen Werken jedenfalls versagt. Bekannt geworden ist er durch den sogenannten „Ramdohrstreit“ um ein Gemälde Caspar David Friedrichs im Jahre 1809. In der Verfilmung des Lebens Caspar David Friedrichs von Peter Schamoni 1986 wurde er vom Schauspieler Walter Schmidinger dargestellt.

„Ramdohrstreit“

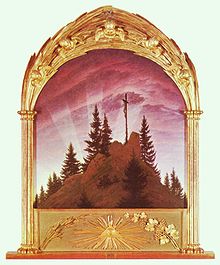

Der Tetschener Altar (Kreuz im Gebirge), um 1808

Der Tetschener Altar (Kreuz im Gebirge), um 1808

In der „Zeitung für die elegante Welt“ vom 17. bis 21. Januar 1809 publizierte Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr einen Artikel, in dem er das 1808 vollendete Bild „Kreuz im Gebirge“ von Caspar David Friedrich und mit ihm die gesamte Romantik scharf kritisierte. Ihn störte die unakademische Malweise des Bildes, die sich weit von der Tradition eines Claude Lorrain oder Jacob van Ruisdael entfernt hatte. Noch empörter war der Kritiker darüber, dass Friedrich es gewagt hatte, ein Landschaftsbild als religiöses Altarbild zu präsentieren. Ramdohr sagt in dem Artikel: „In der Tat ist es eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf Altäre kriechen will“ Ramdohr billigt der Landschaft keine Autonomie zu. Sie kann nicht für sich stehen. Es fehlt eine Ordnung und das Bild, so Ramdohr, rührt nur oberflächlich.

Der Artikel wurde ablehnend aufgenommen. Jedoch sahen sich die Befürworter Friedrichs (u.a. Gerhard von Kügelgen) gezwungen deutlich ihre Position zu formulieren. Der Widerspruch zwischen unmittelbarem Leben und strenger (klassischer) Form wird dargelegt. Ausdruck für diese unmittelbare Sensibilität ist die Landschaft.

Siehe auch: Tetschener Altar

Werke

- Kaiser Otto der Dritte, ein Trauerspiel [anonym], Göttingen 1783

- Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom, Leipzig 1787

- Ueber das Verhältniß des anerkannten Geburtsadels deutscher monarchischer Staaten zu den übrigen Klassen ihrer Bürger, in Rücksicht des Anspruchs auf die ersten Staatsbedienungen, Berlinische Monatsschrift, Februar 1791

- Studien zur Kenntniss der schönen Natur, der schönen Künste, der Sitten und der Staatsverfassung auf einer Reise nach Dänemark, Verlag Helwingsche Hofbuchhandlung, Hannover 1792

- Beschreibung der Gemälde-Galerie des Freiherrn von Brabek zu Hildesheim, mit kritischen Bemerkungen und einer Abhandlung, 1792 (Reprint: Kessinger Pub Co., Whitefish (Montana) USA, 2009. ISBN 9781104076146[21])

- Charis oder Ueber das Schöne und die Schönheit in den nachbildenden Künsten, 2 Bde., Leipzig 1793

- Venus Urania, 4 Bde., Leipzig 1798

- Moralische Erzählungen, 2 Bde., Leipzig 1799

- Ueber die Organisation des Advocatenstandes in monarchischen Staaten, Hannover 1801

- Phöbus/Elftes und zwölftes Heft, Kapitel XX: Noth- und Hülfsbüchlein für Künstler und Kunstliebhaber in Mildheim, Leipzig 1808

Gemälde

- Brustbild Friedrich Heinrich Karl von Preußen. Schloß Berlin [22]

- Porträt des Rates Zschorn in Celle. Universität Göttingen

- Bildnis eines Knaben. Akademie Berlin

Literatur

- Zeitung für die elegante Welt. Gerhard v. Kügelgen über Caspar David Friedrich: Bemerkungen eines Künstlers über die Kritik des Kammerherrn von Rahmdohr, ein von Hrn. Friedrich ausgestelltes Bild betreffend. Leipzig, 10. März 1809, Nr. 49, Sp. 389–392.

- Ferdinand Frensdorff: Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 27, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, S. 210–212.

- Carl Haase: Neues über Basilius von Ramdohr, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte (NsJbLG) 40, 1968, S. 166ff

- Lampe, Joachim: Aristokratie, Hofadel und Staatspatriziat in Kurhannover, Band 1, 1963, S. 325ff

- Hilmar Frank: Der Ramdohrstreit, in: Karl Möseneder (Hrsg.): Streit um Bilder. Reimer, Berlin 1997. ISBN 3-496-01169-6

- Georg Christoph Lichtenberg: Briefwechsel, (Hrsg.: U. Joost, A. Schöne, Akademie der Wissenschaften in Göttingen), in Band V 1, Personenregister, S. 830. C.H.Beck, München 2004, ISBN 3-406-30960-7

- Schumann, Axel: Berliner Presse und Französische Revolution - Das Spektrum der Meinungen unter preußischer Zensur 1789-1806. S. 130. (Dissertation) TU Berlin, 2003

- Claudia Albes, Christiane Frey (Hrsg.): Darstellbarkeit: zu einem ästhetisch-philosophischen Problem um 1800, S. 190. Königshausen & Neumann, Würzburg 2003. ISBN 3-826024-31-1

- James Hall: The sinister side: how left-right symbolism shaped Western art; Seite 319. Oxford University Press, USA 2008. ISBN 9780199230860

- Günther Schulz: Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr - der unzeitgemäße Kunsttheoretiker der Goethezeit, in: Goethe NF, 20 (1958), S. 140-154

Einzelnachweise

- ↑ Lampe, Joachim: Aristokratie, Hofadel, und Staatspatriziat in Kurhannover: Beamtenlisten und Ahnentafeln. 1963; S.7

- ↑ vgl. E. Henning(2003):Preussische Diplomaten im 19. Jahrhundert.., S. 194

- ↑ Freimaurer-Zeitung: Handschrift für Brüder, Band 4, 1850, S.181

- ↑ Vgl. Ferdinand Frensdorff: Rehberg, August Wilhelm. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 27, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, S. 571–583.

- ↑ http://www.freitag.de/2003/03/03031701.php

- ↑ Carl Haase: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 1968, S.170

- ↑ Ich war wohl klug, dass ich dich fand: Heinrich Christian Boies Briefwechsel mit Luise Mejer 1777-85, Biederstein, 1963, S. 97

- ↑ http://www.kunst-und-kultur.de/Museumsdatenbank/show/show.php/1645/

- ↑ Diskussion:Kunstsammlung der Universität Göttingen#Stifter Ramdohr

- ↑ Eduard Jacobs: Unzer, Christoph. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 39, Duncker & Humblot, Leipzig 1895, S. 334 f.

- ↑ http://edocs.tu-berlin.de/diss/2001/schumann_axel.htm S.130

- ↑ Ferdinand Frensdorff: Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 27, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, S. 210–212.

- ↑ Lampe, J.: Aristokratie...(1963), S. 325

- ↑ http://www.adk.de/de/akademie/mitglieder/mitglieder-datenbank.htm?we_objectID=22032

- ↑ F. v. Oppeln-Bronikowski: David Ferdinand Koreff: Serapionsbruder, Magnetiseur, Geheimrat und Dichter, 1928, S. 40, 105, 283

- ↑ vgl. S. 427 K.v.Pichler: Denkwürdigkeiten aus meinem Leben...; Band 6, Verlag G. Müller, 1914

- ↑ F. u. K. Eggers:Christian Daniel Rauch, Band 1, Verl. C.Dunker 1873, S.212

- ↑ Briefwechsel zwischen Varnhagen von Ense und Oelsner, 29. Juli 1820

- ↑ http://books.google.de/books?id=eOhLAAAAYAAJ&pg=PA470&dq=ramdohr+Bernhard+von+Sachsen-Weimar-Eisenach&hl=de&ei=MN9yTMK9EYXDswaQ7dTFDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwATgK#v=onepage&q=ramdohr&f=false

- ↑ http://www.phf.uni-rostock.de/institut/igerman/forschung/litkritik/litkritik/start.htm?/institut/igerman/forschung/litkritik/litkritik/Rezensionen/Romantik/TeDSchlegel1orig.htm

- ↑ http://www.kessinger.net/searchresults-orderthebook.php?Author=Ramdohr,+Friedrich+Wilhelm+Basilius

- ↑ Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts: Beitrag zur Kunstgeschichte, Band 2,Teil 1, 1974, S.354

Weblinks

-

Wikisource: Basilius von Ramdohr – Quellen und Volltexte

Wikisource: Basilius von Ramdohr – Quellen und Volltexte - Literatur von und über Basilius von Ramdohr im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Daten zur Vita

- erwähnt von Friedr.Schiller 1787

- Quelle zu Ramdohrs Kunsttheorie

- Digitalisat, Genauere Darstellung von Ramdohrs Kritik an Caspar D. Friedrich

- Quelltext: Stellungnahme des Gerhard von Kügelgen im Ramdohrstreit

- Quelle: Kritik, u.a. an den „Moralischen Erzählungen“ von D. (Dorothea) Schlegel, Athenäum Bd. III, 2. Stück. 1800. (S. 238-266)

- Quelle zur Aufnahme i. d. Akademie Göttingen (PDF-Datei; 1,72 MB)

- Quelle zu Geburts- u. Sterbedatum

- Ramdohrs Pastell von J. Zschorn (PDF-Datei; 59 kB)

- Quelle zu Geburts- u. Sterbedatum (PDF-Datei; 381 kB)

- Reisen 1784

- Teilnahme am Revolutionsfest 1790 (PDF-Datei; 275 kB)

- Erwähnung von Theaterinszenierungen

- Quelle: Kunstnachrichten für Cotta's Morgenblatt für gebildete Stände ab 1816

- Englische Quelle, Zitate zum Ramdohr-Streit

Kategorien:- Deutscher Diplomat

- Richter (Oberappellationsgericht des Königreichs Hannover)

- Verwaltungsjurist

- Journalist

- Autor

- Adliger

- Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

- Freimaurer (18. Jahrhundert)

- Deutscher Freimaurer

- Geboren 1757

- Gestorben 1822

- Mann

Wikimedia Foundation.