- Vogesisch

-

Vogesisch (Vosgien – Lo prochège dè Vosges) Gesprochen in

Frankreich Sprecher unbekannt Linguistische

Klassifikation- Indogermanische Sprachen

- Italische Sprachen

- Romanische Sprachen

- Galloromanische Sprachen

- Französisch, Lothringisch, Vogesisch

- Romanische Sprachen

- Italische Sprachen

Sprachcodes ISO 639-1: fr (Französisch)

ISO 639-2: (B) fre (Französisch) (T) fra (Französisch) ISO 639-3: fra (Französisch)

Vogesisch ist eine romanische Sprache.

Inhaltsverzeichnis

Verbreitung

Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf den Osten desDepartements der Vogesen, auf Teile der benachbarten Departements Moselle und Meurthe-et-Moselle sowie auf einige elsässische Täler jenseits der vogesischen Kammlinie, wo es „Welsch“ genannt wird. Auch im Breusch-Tal bei Schirmeck-Saales im niederrheinischen Departement, das vor der deutschen Annexion 1870 zum Departement Vosges gehörte, wird Vogesisch gesprochen. Die äußersten Grenzen der vogesischen Variante des Lothringischem entsprechen im Großen und Ganzen natürlichen, reliefbedingten Trennlinien: Im Osten die hohen Gipfel der Vogesen und im Westen stark bewaldete, meist unfruchtbare Gegenden um 500 m Höhe. Das Vogesenmassiv ist bikulturell, bildet in seinem größten Verlauf die Sprachgrenze zwischen dem romanischen und dem deutschen Sprachraum. Der Einfluss der deutsch-elsässischen Dialekte auf das Romanische ist unverkennbar.

Es handelt sich um eine Untergruppe der gallo-romanischen Sprachen der Region Lothringen, die üblicherweise Lothringisch genannt wird. Zahlreiche Personen, einschließlich in Elsass-Lothringen, verwechseln die Bezeichnung « Lothringisch » mit dem heute staatlich offiziell anerkannten Begriff « Fränkisch » (Francique), einer deutschen Mundart, die in unterschiedlichen Formen entlang der deutschen und luxemburgischen Grenze im Departement Moselle gesprochen wird.

Geschichte

Das sogenannte herzogliche Lothringen stand vor dem Abtreten an Frankreich im 18. Jh. (Reunionspolitik von Ludwig XIV.) wegen seiner romanisch-deutschen Diglossie im Widerspruch zu dem zentralistischen französischen Königreich. Der deutschsprachige Teil des unabhängigen Herzogtums hieß damals noch „bailliage d'Allemagne (Landvogtei von Deutschland). Die fränkischen Dialekte dieser Gegend wurden von den romanischen Mitbürgern als „allemand“ bezeichnet, sprich „deutsch“ im mittelalterlichen Sinne des Wortes: alles, was nicht gallo-romanisch war. Dabei spielte es für die romanisch-lothringischen Mitbürger keine Rolle, ob dieses Deutsch Fränkisch, Elsässisch oder sonst noch Hochdeutsch war. In den drei anderen Landvogteien des Herzogtums wurden romanische Mundarten gesprochen, die sich mehr oder weniger von dem Hochfranzösisch differenzierten. Ab der Revolution 1789 wurden auf nationaler Ebene alle Regionalsprachen als republikfeindlich abgewertet und bekämpft. Deshalb sind die meisten Dialekte der Oïl-Gruppe entweder ausgestorben oder vom Aussterben bedroht. Unter diesen dialektalen Verkehrssprachen gibt es nämlich das Vogesische.

Rechtschreibung

Es gibt kein vogesisches Alphabet. Da sich die meisten nordfranzösischen Dialekte auf den familiären und mikroregionalen Bereich beschränkt haben, sind sie bis auf einige, episodische Texte in lokaler Sprache fast nur mündliche Umgangssprachen geblieben. Jeder Verfasser von Schriften oder Werken in vogesischer Sprache hat seine eigene oft phonetisch, dem Französischen nahe Rechtschreibung benutzt, so dass keine einheitliche Graphie zustande gekommen ist. Das lateinische Alphabet wird deswegen angewandt und den besonderen vogesischen Lauten angepasst. Im Laufe der Zeit hat sich die Graphie des im Vogesischen vorhandenen Ach-Lautes in der Form „HH“ durchgesetzt. Das „H“ wird wie im Deutschen behaucht. Das nasalierte „i“ wird „ïn“ geschrieben.

Alphabetische Ordnung und Wert der Grapheme

A À B C Ç CH D É È EU F G GN H HH I Ï J K L M N O OU P QU R S T U V W X Y Z a à b c ç ch d é è eu f g gn h hh i ï j k l m n o ou p qu r s t u v w x y z [a] [å] [b] [k] [s] [ʃ] [d] [e] [ɛ] [ø] [œ] [f] [g] [ɲ] [h] [x] [i] [ĩ] [ʒ] [k] [k] [m] [n] [o] [u] [p] [k] [ʀ] [r] [s] [t] [y] [v] [v] [w] [ks] [j] [z] Phonologie

Konsonanten

Aufgrund der phonetischen Vielfalt der Mundarten in den Vogesen zeigt die Tabelle alle Konsonanten und Vokale, die vorkommen können. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie in jeder einzelnen Mundart auftauchen.

Die Konsonanten mit Farbe im Hintergrund sind diejenigen, die in Hochfranzösisch nicht existieren.

bilabial labio-

dentalalveolar post-

alveolarpalatal labio-

velarvelar uvular glottal stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. Plosive p b t d k g Nasale m n ɲ ŋ Vibranten r| R Frikative f v s z ʃ ʒ x ʁ h Approximanten ɥ j w Lateral l Digraphen

Außer den im Französischen üblichen Digraphen „CH“, „GU“ oder „QU“ können je nach Mundart die folgenden Affrikaten auftreten:

- tch [tʃ] tchampa (chance)

- dj [dʒ] mindji (manger)

Sie kommen hauptsächlich im äußerst südlichen Teil der Vogesen vor, einem Übergangsgebiet zu dem Sprachraum der Freigrafschaft Burgund (Ober- Moseltal, Chajoux-Tal, auch bei Fraize im Ober-Meurthetal).

Die Buchstaben H und HH

Im vogesischen « Patois » wird der Buchstabe « h » mit Behauchung ausgesprochen wie in den germanischen Sprachen „house“ oder „ Haus“. Auch im regionalen Französisch hört man es manchmal noch: les hauts [le ho:], la hache [la haʃ]. Es ist zwar ungewöhnlich für eine romanische Sprache das „H“ zu behauchen, aber das Phänomen wiederholt sich ebenfalls in Wallonien in den Mundarten von Lüttich. Dagegen soll die Graphie « hh » nicht wie zwei « h » interpretiert werden. Es handelt sich um einen stimmlosen velaren Reibelaut wie der deutsche « Ach-Laut », der niederländische « g » oder „ch“ oder noch die spanische Jota « j ». Dabei muss sich besonders der Deutsche daran erinnern, dass dieser Laut HH nie zu der entsprechenden palatalen Form (Ich-Laut) vor bestimmten Vokalen werden kann. „HH“ bleibt stimmlos und velar am Wortanfang oder –ende sowie in der Mitte. Es gibt sonst kombinatorische Varianten im Vogesischen für das Paar G – CH (oder J – CH), wo der stimmhafte alveolare Reibelaut [ʒ] im Auslaut lieber stimmlos [ʃ] ausgesprochen wird. fromège (Käse) hört sich eher wie [fromɛʃ] an. Der Ach-Laut HH ist sehr häufig in den vogesischen Dialekten. Wenn man stark vereinfacht, kommt dieser Laut da vor, wo man in Hochfranzösisch « ss », « rs », « xc », « sc », « rc », « x » findet. Er ist etwas stimmhafter in der Mitte eines Wortes als im Auslaut.

Dieser Laut ermöglicht eine Einteilung des lothringischen Sprachraums in drei Zonen, wobei die HH-Zone allgemein und auch ein bisschen übertriebenermaßen als „echtes“ Lothringisch gilt.

- Die westliche Zone zeichnet sich dadurch aus, dass die Wörter eher an die hochfranzösische Form „poisson“ erinnern.

- Die zentrale Zone mit dem Laut „CH“ (zu Deutsch „SCH“) steht in einem sprachlichen Kontinuum mit den dialekten in Wallonien und der Franche-Comté (Freigrafschaft Burgund).

- Die östliche Zone ist ein Unikum im romanischen Raum mit dem Ach-Laut, den Wallonier aus Lüttich allerdings auch besitzen, obwohl beide Zonen geographisch von deutsch- und romanischsprachigen Dialekten getrennt sind.

Die Nasale mit leichter Velarisierung

Im Auslaut hört man bei nasalen Vokalen (in, ïn, on, an, en) ein nasalisiertes N wie im Deutschen NG [ŋ] im Adjektiv „lang“, aber mit dem großen Unterschied, dass das deutsche „A“ nicht nasalisiert ist. Deutsch: laŋ / Hypothetische vogesische Form wäre: lãŋ Andere Beispiele:

- Haus: mohon [mɔhõŋ]

- Hand: main [mẽŋ]

Vokale

Der Nasal „ïn“ existiert auf Französisch nicht; es handelt sich um ein nasalisiertes „i“. Dabei wird ein „i“ ausgesprochen und ein Teil der Luft entweicht durch die Nase. Der Nasal „un“ ist im Dialekt noch erkennbar und deutlich von dem Nasal „in“ zu unterscheiden (brun und brin hören sich nicht ganz gleich an). Dies sei normalerweise auch der Fall in Französisch, aber dieser Nasal tendiert in der Hochsprache zu verschwinden, weil ein großer Teil der französischen Bevölkerung ihn nicht mehr aussprechen kann. Man hört stellenweise ein velares A wie in den romanischen Dialekten ch'timi oder breton gallo, wobei ein Deutscher oder ein nicht dialektkundiger Franzose vielmehr ein „O“ wahrnimmt als ein „A“. Das gilt allerdings nicht für die Deutschen, die dieses « A » in ihrer Mundart besitzen wie in Süddeutschland (e Mànn, e Màà = ein Mann). Dieses „A“ [å] liegt im Vokalinventar des Vogesischen zwischen dem „O“ und dem vorderen „A“.

Graphie IPA Artikulationsart [a] a palatal kurz [ɑ:] a lang [å] [å:] a velar kurz / lang [ɛ] [ɛ:] ä offen kurz / lang [e] [e:] e geschlossen kurz / lang [ə] e unbetont, Schwa [œ [œ:] ö offen kurz / lang ø] [ø:] ö geschlossen kurz / lang [o] [o:] o geschlossen kurz / lang [ɔ] [ɔ:] o offen kurz / lang [y] [y:] ü geschlossen kurz / lang [u] [u:] u geschlossen kurz / lang [i] [i:] i geschlossen kurz / lang [ã] [ã:] a nasalisiert kurz / lang (en,an,em) [õ] [õ:] o nasalisiert kurz / lang (on) [ẽ] [ẽ] ä nasalisiert kurz / lang (in, ain) [ĩ] i nasalisiert (ïn) [œ̃] œ nasalisiert (un) Vokalinventar der häufigsten vogesischen Mundarten mit Artikulationsort.

Diphthonge

Es gibt keine richtigen Diphthonge in den vogesischen Mundarten. Es handelt sich vielmehr um ein Paar Vokal/ Halbkonsonant oder Halbkonsonant / Vokal.

Das häufigste Paar ist mit dem Halbkonsonanten [j], der aber "y" geschrieben wird wie im Wort „kurèye“ (curé). Hier unten eine Zusammenfassung der üblichen Diphthonge:

IPA Graphie Beispiel* [ɛj] -èy, -èye, -eil, -eille lo m'tèye = le métier(Beruf) [ej] -éy, -éye lè guéye = la quille (Kegel) [aj] -aye, -ail, -aille l'onaye = l'année (Jahr) [ɒj] -aye, -ail, -aille wie [aj] landschaftlich [åj] -aye, -àye, -åye wie [aj], landschaftlich [oj] -oye, -oil, -oille lo stoye, stoille = l'étable (Stall) [ɔj] -oye, -oil, -oille froyi = frayer (laichen) [œj] -euye, -euil, -euille lo beuystiou, beuillestiou = boîteux (hinkend) [øj] -euye, -euil, -euille i breuseuille = je bricole (ich bastle) Für Halbkonsonanten mit Vokal:

Son Graphie Beispiel [wé] -oué, -wé lo fwé = le fer (Eisen) [wɛ] -ouè, -ouais, -wè, … lo pwèvre = le poivre (Pfeffer) [wa] -oua, -ois, -wa, … èbwayé = aboyer (bellen) [wo] -ouo, -ouau, -wo, … lo pwo = porc (Schwein) [wɔ] -ouo, -wo lè bouòtte = moustique (Schnake) [wi] -oui l'ègrèouisse = l'écrevisse (Flusskrebs) Der Laut [[wå]] geschrieben -ouà, -ouå, -ouo, -wà, -wå ist eine rein fakultative phonetische Variante von [wa].

(Die Beispiele stammen nicht von einer einzigen Mundart, weil manche Laute je nach Standort nicht existieren oder sehr selten vorkommen)

Apokope und Synkope

Die Wörter mit einem unbetonten Vokal werden ebenfalls oft synkopiert ausgesprochen wie im mündlichen Französisch bei „petit“, das „p'tit“ ausgesprochen wird. Dieses Phänomen wird oft mit einem Apostroph markiert.

- lè m'naye (monnaie-Münze) – d'mourè (demeurer-verbleiben) – lo lanç'mot / lançemot (lancement-Einweihung) – lo s'moyou (somnoleur-Dösender) – l'embaul'rosse / embaulerosse(emballeuse – Verpackerin)

Die meisten vogesischen Mundarten führen eine Apokope der nicht betonten Vokale im Auslaut durch. Im Wort „fromège“ (Käse) wird das „e“ zwar geschrieben, wie im Französischen, aber nicht ausgesprochen.

In der Regel geht es um ein unbetontes "e" im Auslaut wie in Hochfranzösisch „une femme“ [fam]. In der Mundart, wo es bisher keine graphischen Regeln gibt, kann man dieses « e » nicht schreiben, doch beim Lesen kann es zu Zweifelsfällen kommen:

- lè pare ou lè par (Misthaufen). Für einen fremdsprachigen Leser lässt sich das erstere Wort besser lesen, da das „A“ hier eher lang als kurz ausgesprochen werden muss.

- tyèhhe / tièhh (klar) – lè sèlle (Stuhl)

Apokope und Synkope sind besonders bei den kleinen grammatikalischen Wörtern wie den Personalpronomen, der Verneinungsform oder der Präposition « de » feststellen. Dies gilt allerdings auch für die mündliche Umgangssprache in Hochfranzösisch: „j'lui dis“ oder „tu l'veux?“

- ous kè t'vè? = Où vas-tu? Où est-ce que tu vas?

- j'vâ = je vais

- t's'rè = tu seras (Hier eine Apokope bei „tè“ und eine Synkope bei „serè“)

Natürlich gilt die Regel auch für das Demonstrativpronomen (cé, ço) in Verbindung mit dem Hilfsverb „sein“, wie im Französischen „c'est“: ço, ç'o

Morphologie

Genres

Es gibt zwei Genera: Maskulinum und Femininum.

- lo fon (das Heu) – lè chorotte (die Karre)

Man stellt dieselbe Differerenzierung bei bestimmten Suffixen fest wie -ou / -iou im Maskulinum und -rosse, -osse, -(o)yosse, -ouse im Femininum. (Französisch –eur / -euse, -ice, -esse)

- hhlopou: ivrogne (Trinker) – hhloprosse: une ivrogne (Trinkerin)

- moquou: moqueur (Spötter) – moquerosse: moqueuse (Spötterin)

- pônou: pénible (nerviger Mann) – pônouse: pénible (nervige Frau)

Verben

Modi

Je nach den geographischen Varianten findet man teilweise oder ganz dieselben Modi wie auf Hochfranzösisch: Infinitiv – Indikativ – Imperativ – Konjunktiv – Subjunktiv – Partizip Perfekt/Präsens

Im Großen und Ganzen werden sie wie in der Hochsprache verwendet.

Jedoch beinhaltet das Indikativ auf Vogesisch ein Tempus, das die französische (eigentlich auch die deutsche) Hochsprache nicht kennt: das nahe, simultane Imperfekt. Es dient zum Ausdruck des unmittelbaren gleichzeitigen Geschehens in der Vergangenheit. Hier unten ein Beispiel in hochfranzösischer Form:

- Lorsque tu téléphonas hier à 8 heures, j'étais déjà en train de retourner le foin.

- Als du gestern um 8 Uhr anriefst, war ich schon beim Heuwenden.

Die Form „war“ auf Deutsch entspricht auf Vogesisch entweder „tè“ oder „tèzo“ oder noch „fereus“. „tè“ beschreibt eine längere Handlung in der Vergangenheit, ohne dass etwas anderes gleichzeitig passierte. „tèzo“ beschreibt eine längere Handlung in der Vergangenheit, wo etwas anderes gerade in diesem Moment passierte. „fereus“ beschreibt eine kürzere abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit (vgl. Präteritum). Also passt nur die zweite Form „tèzo“ zu dem obigen Satz. Qwan t’m’o tèlèphonè hirmin o 8 heure, j’r’tônèyezo jo lo fon.

Verbgruppen

Erste Gruppe, je nach Gegend, ausgehend auf -è, -é, -a

Sie entsprechen den französischen Verben in -er. (Das Pronomen für « wir » heißt „j'“ oder „nos“ oder „dj'“, wir verwenden hier unten „j“)

Präsens Imperfekt abgeschlossen Imperfekt simultan Präteritum Futurum j'trove j'trovè j'trovèyezo j'troveus j'troverâ t'trove t'trovè t'trovèyezo t'troveus t'troveré i trove i trovè i trovèyezo i troveus i troveré j'trovos j'trovin j'trovèyinzo j'trovons j'troverons vos trovès vos trovin vos trovèyinzo vos trovons vos troverès i trovot i trovin i trovèyinzo i trovont i troveront Für das nahe, simultane Imperfekt bestehen auch die Formen: -eyèzeur, -eyèto, -eyor je nach Gegend.

- J' troveyèzeur – j'troveyèto – j'troveyor

Für das Präteritum sind auch untere Formen belegt: (Frz.: je trouvai, nous trouvâmes)

- j'trovôs / j'trovôsses – j'trové / j'troveures – j'troveus / j'troveunes – j'troveux / j'trovons

Das Konjunktiv I Präsens existiert auch im Vogesischen je nach Gegend. Hier unten drei Varianten unter den häufigsten:

Variante 1 Variante 2 Variante 3 qu'j'troveusse qu'j'trovôsse qu'j'trové qu't'troveusse qu't'trovôsse qu't'trové qu'i troveusse qu'i trovôsse qu'i trové qu'j'trovînsse qu'j'trovînsse qu'j'trovînnse qu'vos trovînsse qu'vos trovînsse qu'vos trovînsse qu'i trovînsse qu'i trovînsse qu'i trovînsse Zweite Gruppe ausgehend auf -i

Als Beispiel nehmen wir „puni“ (punir).

Präsens Imperfekt abgeschlossen Imperfekt simultan Präteritum Futurum j'puni j'punissè j'punissèzo j'punisseus j'punirâ t'puni t'punissè t'punissèzo t'punisseus t'puniré i puni i punissè i punissèzo i punisseus i puniré j'punos j'punissin j'punissinzo j'punissons j'punirons vos punès vos punissin vos punissinzo vos punissons vos punirès i punot i punissin i punissinzo i punissont i puniront Andere Gruppen in – de, -te, – re (vgl. Frz. -dre, -tre, -re)

Es handelt sic hum die lange Reihe der unregelmäßigen Verben, deren Auflistung über den Rahmen einer Einführung ins Vogesische hinausgehen würde. In der Regel müssen sie sie einzeln und auswendig gelernt werden.

Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe: crâre (glauben), prenre (nehmen), vouère (sehen), pieure (regnen), condûre (fahren) usw.

Hilfsverb „haben“

Es ist natürlich hier unmöglich, alle Varianten der Konjugation des Hilfsverbs « haben » für jedes Tal und jede Mikrozone aufzulisten. Die folgende Variante ist diejenige der Mittel- und Ober-Vologne zwischen Bruyères und Gérardmer.

Präsens Imperfekt abgeschlossen Imperfekt simultan Präteritum Futurum j'â j'ovoi j'ovoyezo j'aureus j'èrâ t'è t'ovoi t'ovoyezo t'aureus t'èrè l'è l'ovoi l'ovoyezo l' aureu l'èrè j'ons j'ovouin j'avoinzo j'eurons j'èrons vos os vos ovouin vos avoinzo vos eurons vos èros iz ont iz ovouète iz avouènzo iz euront iz èront Mit dem Partizip Perfekt „èvu“, können die zusammengesetzten Formen gebildet werden:

- j'â èvu = j'ai eu (Ich habe gehabt)

- j'ovoi èvu = j'avais eu (Ich hatte gehabt)

- j'ovoyezo èvu = j'avais eu (Ich hatte gehabt)

- j'aureus eu = j'eus eu (inusité) (Ich hatte gehabt)

- j'èrâ èvu = j'aurai eu (Ich werde gehabt haben)

Konjunktiv II Präsens Konjunktiv II Imperfekt Konjunktiv I Präsens Konjunktiv I Präsens Konjunktiv I Imperfekt j'èro j'èro èvu qu'j'êye qu'j'èvesse qu'j'èvesse èvu t'èro t'èro èvu qu't'êye qu't'èvesse qu't'èvesse èvu l'èro l'èro èvu qu'il êye qu'il èvesse qu'il èvesse èvu j'èrins j'èrins èvu qu'j'ins qu'j'èvinsse qu'j'èvinsse èvu vos èrins vos èrins èvu qu'vos ins qu'vos èvinsse qu'vos èvinsse èvu iz èrins iz èrins èvu qu'iz insse qu'iz èvinsse qu'iz èvinsse èvu Beispiele von Varianten je nach Zone für Konjunktiv I Präsens für die Personen „que j'aie“ und „que nous ayons“:

Fiménil Le Valtin Fraize Corcieux Vagney La Bresse qu'j'ôs qu'j'ôs que dj'âye qu'j'êye qu'j'âye qu'idj' âye qu'j'ins qu'j'ans que dj'onsses qu'j'èyins qu'nos ayins qu'nos insses Hilfsverb „sein“

Präsens Imperfekt abgeschlossen Imperfekt simultan Präteritum Futurum j'sèye j'tè j'tèzo j'fereus j's'râ t'o t'tè t'tèzo t'fereus t's'rè l'o l'tè l'tèzo l' fereu l's'rè j'sos j'tin j'tinzo j'ferons j's'rons vos sos vos tin vos tinzo vos ferons vos s'ros i sot i tin i tinzo i feront i s'ront Mit dem Partizip Perfekt „tu“, können die zusammengesetzten Formen gebildet werden:

- j'â tu = j'ai été

- j'ovoi tu = j'avais été

- j'ovoyezo tu = j'avais été

- j'aureus tu = j'eus été(inusité)

- j'èrâ tu = j'aurai été

Konjunktiv II Präsens Konjunktiv II Imperfekt Konjunktiv I Präsens Konjunktiv I Präsens Konjunktiv I Imperfekt j's'ro j'èro tu qu'j'sèye qu'j'feusse qu'j'èvesse tu t's'ro t'èro tu qu't'sèye qu't'feusse qu't'èvesse tu i s'ro l'èro tu qu'i sèye qu'i feusse qu'il èvesse tu j's'rins j'èrins tu qu'j'sinsse qu'j'finsse qu'j'èvinsse tu vos s'rins vos èrins tu qu'vos sinsse qu'vos finsse qu'vos èvinsse tu i s'rins iz èrins tu qu'i sinsse qu'i finsse qu'iz èvinsse tu Beispiele von Varianten je nach Zonen für das Konjunktiv Präsens für die Personen „que je sois“ und „que nous soyons“:

Fiménil Le Valtin Fraize Corcieux Vagney La Bresse qu'j'sôs qu'j'sôs que dje sôs qu'j'sôs qu'j'sâys qu'i sâye qu'j'sins qu'j'sans que dje sonsses qu'j'sèyins qu'nos sinnses qu'nos sinsses Syntax

Satzaufbau

Der vogesische Satzaufbau ist romanisch, er ist demnach dem Französischen ähnlich. Der Grundsatz „Subjekt – Verb – Objekt“ gilt für alle lothringischen Mundarten „sujet – verbe – complément“ (SVO).

Jedoch muss hier auf eine Besonderheit des Lothringischen hingewiesen werden: das attributive Adjektiv wird dem Substantiv vorangestellt, also wie im Deutschen. Dies geschieht bekanntlich im Französischen meistens nur für sehr wenige Adjektive wie bon, petit, grand, gentil ou mauvais u.a. Im Vogesischen ist es dagegen die Norm: ène bianche môhon (ein weißes Haus), ène mahh onaye (ein schlechtes Jahr).

Familien- und Ortsnamen

Familiennamen

Die Vor- und Nachnamen der Vogeser befolgen dieselben onomastischen Regeln wie jene aller anderen germanisch-romanischen Volksstämme des ehemaligen Lotharingen. Sie bestehen aus Tauf- oder Rufnamen, Herkunfts-, Wohnstätten- oder Berufsnamen, und zuletzt relativ häufig aus Übernamen. Die regionale Aussprache kann hingegen die Identifikation von manchen sonst üblichen Vornamen erschweren:

- Aigotte (Agatha) – G'hèhtin (Augustin) – Bohhté (Bastian) – Diaude (Claude,Claudius,Klaus) – Lorot (Laurent, Lorenz,Laurentius) – Linaud (Léonard, Leonhardt) – Ménanne (Marianne) – Mayon (Marie,Maria) – Motyïn (Martin) – Chan (Jean,Johann) – Morguite (Marguerite,Margrete)

Für andere Vornamen ist die Verwandtschaft auffälliger (zumindest für Franzosen):

- Françoès / Francis – Geôge – Giraud – Modelaine – Marguèrite

Es muss hier trotzdem auf zwei besondere Aspekte hingewiesen werden:

- Das Mittelgebirge der Vogesen bildete schon immer eine Puffer- Einwanderungs- und Übergangszone zwischen Germania und Romania. Romanischsprachige Bevölkerungsteile wohnten/wohnen im deutsch-elsässischen Raum und Deutschsprachige ließen sich in den welschen Vogesen nieder. Erstere sind noch deutlich zu erkennen, weil sie nach wie vor romanisch geblieben sind und die elsässische Sprache nicht übernommen haben, während Letztere aufgrund eines langsamen Integrationsprozesses und einer allmählichen Vermischung beider Kulturen auf romanischem Boden ganz untergetaucht sind. Bekannte Beispiele für die Fusion romanischer und deutscher bzw. germanischer Bevölkerungsteile sind die Kleinstädte Gérardmer, La Bresse oder Ventron, die zur Hälfte, vielleicht auch mehr, von Elsässern gegründet wurden. Diese Tatsache hat logischerweise unverkennbare Konsequenzen auf die Namengebung und die Entwicklung der Patronyme im Laufe der Jahrhunderte gehabt. Nicht nur einheimische Menschen aus den benachbarten Regionen zogen seit dem 12. Jh. in das vogesische Mittelgebirge, sondern auch Einwanderer aus Nordeuropa oder aus den Alpenländern.

Sächsische Bergleute kamen in die Hochtäler der Vogesen, um in den verschiedenen Bergwerken (Eisen, Silber, Salz, …) zu arbeiten. Ihr Know-how war sehr geschätzt, sie brachten sogar ihre Fachsprache in eine romanische Zone. Auch vogesischsprachige Bergleute entlehnten deutsche Fachbegriffe des Bergwesens aus dem Deutschen in ihrem beruflichen Alltag. Schweden kamen auch im 15. Jh. in das obere Mosel-Tal, sie waren hauptsächlich als Köhler oder Bergleute tätig. Das Tal, wo sie bis zur französischen Revolution ansässig waren und ihre Sprache und Sitten länger pflegen konnten, heißt heute noch „Vallée des Charbonniers“ (Köhlertal). Tiroler, Deutschschweizer und Bayern kamen in die Vogesen entweder als Saisonarbeiter oder als Neusiedler nach verheerenden Kriegen wie dem 30-jährigen Krieg 1618–1648. Sie waren oft als Maurer, Müller, Almbauern, Glasmacher oder Köhler tätig. Die deutschsprachigen Siedler führten deutsch klingende Familiennamen in den romanischen Sprachraum ein.

Vor dem 17. Jh. waren Elsässer fast ausschließlich deutschsprachig, vor allem auf dem Lande. Die romanischen Vogeser/Lothringer nannten alle, die jenseits der Kammlinie wohnten, „Allemands“ (Deutsche) und das Land „Allemaigne“ (Deutschland). Die Almen der Vogesen (lokal „chaumes“) wurden vertraglich seit dem hohen Mittelalter von elsässischen Hirten von Mai bis September benutzt, um den bekannten Bergkäse (g.U.-Produkte Münsterkäse, Gérômé s. Herkunftsbezeichnung) herzustellen. Irgendwann entschieden sich manche Almbauern, nicht mehr in die elsässische Ebene zurückzukehren und etwas weiter in Hochtälern auf der eher menschenleeren, romanischen Seite zu bleiben. Sie brachten auch deutsch klingende Familien- und Ortsnamen in diesen Teil des Massivs.

- Der zweite Punkt ist von dieser historisch bedingten Diglossie abzuleiten. Die Sprachgrenze war mehr als eine nur linguistische Trennlinie: sie trennte auch Kulturen und Gesinnungen, sie rief manchmal weit auseinanderklaffende Volkszugehörigkeitsgefühle zwischen „Welschen“ und „Allemands“ hervor. Doch es wäre falsch zu glauben, dass beide Kulturen stets in Opposition gegeneinander standen. Die Amateur-Ahnenforscher Ostfrankreichs wissen aus Erfahrung, wie schwer die Suche nach einem Vorfahren werden kann, wenn die Rechtschreibung oder die Form seines Nachnamens in den jeweiligen Kirchenbüchern, standesamtlichen oder notariellen Registern oder anderen Verzeichnissen stark variieren.

In den Vogesen wie im Nachbarland Elsass kam es oft vor, dass ein Familienname in die jeweils andere Sprache übersetzt wurde, ein Angestellter oder Pfarrer den Familiennamen so entstellte, dass die Identifikation nicht mehr möglich war. Manchmal wurden manche Namen dialektalisiert, komisch verdeutscht oder französisiert. Dazu kam die Tatsache, dass die Urkunden von protestantischen Kirchenbüchern in deutscher Sprache und von katholischen Kirchenbüchern in Latein verfasst wurden. Daraus entstanden erstaunliche Situationen, wo ein Vater einen romanisch klingenden Nachnamen haben konnte, während seine Tochter den entsprechenden deutschen Namen trug, weil sie drüben in einer deutschsprachigen Gemeinde wohnte, und andersherum. Manchmal gibt es keine Logik: Der romanische Name wurde auf elsässischer Seite und der deutsche Name auf romanischem Boden beibehalten. Am kompliziertesten ist aber, wenn mehrere Änderungen verschiedenen Ursprungs (von Generation zu Generation eine Lehnübersetzung, eine graphische Änderung, eine neue Übertragung …) vorgenommen wurden. Solche Situationen waren nicht so selten, wie man glauben könnte. Besonders bei oft umziehenden Menschen wir Köhlern, Glasmachern oder Handwerkern, die von Arbeitsort zu Arbeitsort wechselten, geschah ein onomastischer Wirrwarr. Folgendes Beispiel kann dies gut veranschaulichen:

Ein Schweizer Glasmacher namens Bündner verlässt den Kanton Luzern, kam nach Lützel an der heutigen elsässisch-französischen Grenze, wo er Bindner hieß. Er zog weiter ins Oberelsass und hieß dort Binder. Die nächste Generation, teils im Elsass, teils in den Vogesen, illustriert die Übergangsphase, denn in derselben Familie heißen einige weiterhin Binder, aber andere Peintre. Die neue romanische Form kann einen nur überraschen, denn „Peintre“ heißt normal Maler auf Französisch. Doch wenn ein Elsässer mit starkem germanischem Akzent sich anstrengt, „Binder“ so französisch wie möglich auszusprechen, kann eine solche Deformation entstehen. Das „in“ wird nasalisiert, die Endung „er“ wird zu „re“ und das B wird in alemannischen Mundarten oft wir ein P ausgesprochen. Der Urkundsbeamte oder Pfarrer muss „Peintre“ identifiziert haben. Sollte aber dieser Name „Peintre“ aus irgendeinem Grund noch einmal verdeutscht werden, ergibt es „Maler“ oder „Moler“, manchmal auch „Mahler“. Ein Bündner könnte im Laufe der Generationen zu einem Maler werden!

Demzufolge wurde der Name „Sonntag“ zu „Dimanche“ oder „Demenge“, „Kohler“ zu „Colin“ oder „Colle“ oder noch „Collé“. Ein „Waldner“ wird zu einem „Valdenaire“ zum Beispiel. Größte Flexibilität ist geboten! Nach der Revolution 1789 und der einheitlicheren Führung der standesamtlichen Register hörte dieser Wirrwarr rapide auf. Die spontane Wechselbeziehung zwischen einer romanischen und einer deutschen Form wurde nicht mehr praktiziert. Ein „Schneider“ aus dem Elsass, der sich 1871 für die französische Nationalität entschied und als „Optant“ in die benachbarten romanischen Vogesen floh, blieb ein „Schneider“ und wurde kein „Tailleur“, es sei denn, er beantragte ausdrücklich eine Lehnübersetzung aus patriotischer Rebellion gegen den preußischen Besatzer des Elsass.

Eine andere Charakteristik der vogesischen Namengebung, die ebenfalls in vielen Regionen Frankreichs oder Deutschlands üblich ist, bezieht sich auf die Gewohnheit, einem Menschen und manchmal seinen Nachkommen einen Beinamen zu geben, der häufig mit seinen körperlichen oder geistigen Eigenschaften verbunden ist. Der Beiname kann aber auch ein Wohnstättenname sein. Die Bergmentalität verstärkt ein bisschen diese sonst anderswo übliche Tendenz der Beinamengebung.

Der Beiname bezieht sich nicht nur auf einen Menschen, meist den Vater, sondern überträgt sich oft auf die Nachkommen dieses Mannes. Einer heißt dann nicht „Mathieu Colin“ sondern der Sohn Grande Baugeotte (baugeotte: Korb) oder ein „Grande Baugeotte“. Ebenso wurde allen Bewohnern eines Weilers bzw. Dorfes ein Beiname gegeben, um sich irgendwie von ihnen abzuheben. Es trug zum Identitätsaufbau des Dorfes bei. Da die Besiedelung in den Hochvogesen besonders dünn ist, gilt diese Praxis nicht für zerstreute Höfe. In diesem letzten Fall war der Wohnstättenname am wichtigsten: man ging nicht zu den „Martin“ sondern zur „Faigneulle“, d.h. zum Haus der Martin, das an einem Ort namens „Faigneulle“ stand.

Ortsnamen

Im Gegensatz zu den Familiennamen waren die Ortsnamen in den Vogesen stabiler in ihrer Form (in der Graphie aber nicht) und in ihrer Sprachfamilie. Die Menschen bewegen sich, die Orte eben nicht. Zugezogene, wenn sie zumindest in der Minderheit sind, passen sich meist den lokalen Gewohnheiten und Sitten an. An der Sprachgrenze entlang, speziell für die Almen und die Berggipfel, gab es trotzdem eine gewisse Diglossie, die heute noch fortbesteht. Jede Seite, romanisch oder elsässisch, nennt die Almen oder bekannte Gipfel auf seine Weise, wobei der vogesische Name fast immer von dem elsässischen abzuleiten ist. Eine Alm kann also Balveurche, Bellfirst oder Bàllfirscht heißen. Die Vogesen sind bei weitem nicht so viel von dem permanenten Ortsnamenwechsel betroffen worden wie im Departement Moselle, das nacheinander und in kurzen Abständen drei deutsche Besatzungsperioden erlebt hat. Bis auf das Breusch-Tal jenseits des Saales-Passes blieben die Vogesen immer auf französischer Seite. Die Orts- und Bergnamen beziehen sich am meisten auf die Natur und die unmittelbare Umgebung. Sie werden genau wie auf Deutsch gebildet: Ein Bestimmungswort wird einem Grundwort vorangestellt. Das Grundwort ist ein siedlungs- oder standortbezeichnendes Substantiv, das durch das vorangestellte Wort präzisiert wird. Der vogesische Dialekt sieht in dem Bereich dem Deutschen ähnlich, und zwar mehr als dem Hochfranzösisch. Er verfügt über adaptierte standortsspezifische Begriffe, die zur Beschreibung eines mitteleuropäischen Gebirges notwendig sind. Die Äquivalenzen zwischen den deutschen und vogesischen Grundwörtern unterstreichen eine geschichtlich bedingte gemeinsame Ortsnamenkunde. Außer den Kompositen merkt man auch in den Vogesen Simplizia, nicht selten aus keltischer Zeit, und eher merowingisch-karolingische Derivata, die nur am Rande des Massivs und besonders auf dem Lothringer Plateau vorhanden sind. Zur gallo-römischen, und später karolingischen Zeit war vielmehr der westliche Teil des Departements Vogesen stärker besiedelt. Die höheren Lagen im Osten waren noch Ödland, „eremus“ wie es noch im Hochmittelalter hieß.

Der üblichste abgeleitete Ortsname Lothringens, und somit der westlichen Vogesen, ist im Deutschen ebenfalls sehr vertreten: Der Endung –ingen (-ing) im Sinne von Gruppe wird oft ein heute nicht immer identifizierbarer Personenname vorangestellt wie in „Sigmaringen“, wörtlich „die Leute von Sigmar“. In überwiegend romanischen Regionen wurde die Endung „–ingen“ in „-ange“ verwandelt. Dieser Ortsnamentyp kommt fast monopolartig in der nördlichen Hälfte Lothringens vor.

onomastische Suffixe /Präfixe

Die Vogeser bevorzugen die Endungen „-ey“ oder „-y“, ähnlich dem deutschen –„ach“ (latein aqua, auch bei Aachen), die auf Wasser hinweisen (Gewässer aller Art) und auf die Periode zwischen dem 7. Jh. und dem 10. Jh. zurückreichen. Stellenweise dominiert das Suffix „court“, zu Deutsch „-hof“. Einige Namen haben eine eindeutige religiöse Konnotation wie Saint-, Dom-, -elize zum Beispiel. (Saint-Dié, Dompierre, Vézelize)

In dem Gebiet von dem Châtenois stellt das Suffix „court“ (zu deutsch « hof ») 35 % aller Toponyme dar, jene in „ville“ (-stadt, -dorf) oder „ey“ (-ach, -ig) 17 % jeweils, jene in „Dom“ und „Saint“ 4 % jeweils. Alle zusammen repräsentieren 83 % der gesamten Toponyme, die vor dem 10. Jh. geläufigen romanisch-fränkischen Ortsnamen gegründet wurden. In der Tat war der westliche Teil des jetzigen Departements eine Transitregion zur römischen und karolingischen Zeit zwischen Trier-Köln und Lyon. Beschäftigt man sich mit der Gegend um Bruyères in dem Vologne-Tal, stellt man fest, dass die obigen Namentypen (-court, -ey, …) nur zu 10 % auftreten, im tieferen Massiv bei Gérardmer 0 %. Hingegen enden 33 % der Ortsnamen in demselben Tal mit „-mont“ (zu deutsch –berg), 25 % der Namen bei Gérardmer werden mit dem Suffix „-rupt“ (zu Deutsch „bach“) gebildet. Je höher man geht, desto zahlreicher sind Bächlein und Quellen.

Das Suffix „-ménil“ ist eher in der Ebene vertreten. „ménils“ aus dem lateinischen „mansioniles“ erinnern an die kleineren Etappenorte bzw. –villen auf den römischen Straßen zwischen zwei größeren Villen/ Ortschaften.

Das Suffix -viller ist alt, meist reicht es auf die Zeit vor dem 5. Jh. zurück. Es ist unmittelbar mit einer villa rustica verbunden, denn ein „villare“ war immer im Einzugsgebiet eines bedeutenderen Gehöfts. Außerdem erscheint dieses Suffix in Ostfrankreich und in Süddeutschland hauptsächlich an spärlich besiedelten Standorten mit Wald und nicht sehr fruchtbarem Boden. Sie heißen je nach Region, -viller, -willer, -weiler ou –wihr. Ortsnamen, die auf –viller ausgehen, kommen viel am Fuße des Massivs, in der Ebene oder in der Schichtstufenlandschaft aus Buntsandstein vor.

Einige Ortsnamen auf Vogesisch

Es gibt eigentlich fast keine Ortschaft, die den echten vogesischen Namen tragen, also in seiner dialektalen Fom. Die offiziellen Namen sind französischer Form. Im germanischen Moselle-Departement gibt es ein Dorf, dessen Name offiziell auf dem Ortsschild in dialektaler Form erscheint: Dabo. Auf Französisch heißt das Dorf „Dagsbourg“, auf Deutsch „Dagsburg“ und auf Rheinfränkisch „Dàgschburri“. Die Form „Dabo“ ist die vogesische Aussprache von „Dagsbourg“, genauso wie Sarrebourg auf Vogesisch „Sabo“ heißt.

Einige Ortsnamen in dialektaler Form:

- Pinau (Épinal) – Saint-Di (Saint-Dié) – Rambyèlè (Rambervillers) – Rovon l'Etaipe (Raon l'Etape) – Giraumouè (Gérardmer) – Grainge (Granges) – Corci (Corcieux) – Brouères (Bruyères) – Tovon (Thaon) – Vau d'Aijeu (Val d'Ajol) – Rochon (Rochesson) – Nimotèye (Le Tholy) – Lo Tyo (Thillot) – Lo Vayetin (le Valtin) – Lè Bresse (La Bresse) – Champdrâ (Champdray) – Gerbèyepau (Gerbépal) – Mandrâ (Mandray)

Varianten

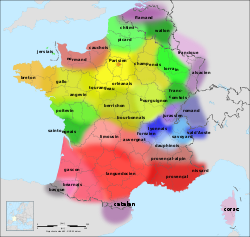

Die folgende Karte zeigt die großen Varianten der vogesischen Familie. Innerhalb des Dialektkontinuums ist die Verständigung von Tal zu Tal möglich. In dem Fall unterscheiden sich die Vogeser nicht von den dialektsprachigen Deutschen, die es gewohnt sind, dass die Mundart von einem Dorf zum anderen variieren kann. Dies sei allerdings im zentralistischen Frankreich nicht mehr so selbstverständlich.

- La vallée de la Meurthe de Saint-Dié à Fraize, Plainfaing.

- Les vallées des Neuné,B'heumey et Corbeline autour de Corcieux.

- La vallée de la basse Vologne de Cheniménil à Bruyères.

- La plaine sous-vosgienne de Rambervillers à Xertigny

- La Vôge

- La vallée de la moyenne Moselle autour de Remiremont

- La vallée de la Mosellotte de Vagney à Cornimont

- La vallée de la haute Moselle autour du Thillot et de Bussang.

- Le pays de La Bresse.

- La vallée de la moyenne et haute Vologne de Bruyères à Gérardmer.

- La vallée de la Weiss autour d'Orbey-Lapoutroie

- Le pays de Steige

- La vallée de la Bruche de Saales à Schirmeck

- Le pays de Saint-Quirin

- Les Vosges comtoises

- Indogermanische Sprachen

Wikimedia Foundation.