- Zeche Adolf von Hansemann

-

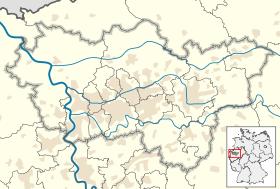

Zeche Adolf von Hansemann Ehemalige Zeche Adolf von Hansemann Abbau von Steinkohle Abbautechnik Untertagebau Förderung/Jahr 762.000 t Betreibende Gesellschaft Zeche Hansa Betriebsbeginn 1873 Betriebsende 1967 Geografische Lage Koordinaten 51° 33′ 56″ N, 7° 22′ 39″ O51.5655555555567.3775Koordinaten: 51° 33′ 56″ N, 7° 22′ 39″ O Lage Zeche Adolf von HansemannStandort Dortmund-Mengede Gemeinde Dortmund Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Adolf von Hansemann war ein Steinkohlen-Bergwerk im Dortmunder Stadtteil Mengede.

1873 wurde die nach dem Unternehmer und Bankier Adolph von Hansemann (1826–1903) benannte Zeche von der Mengeder Bergwerks-AG betrieben und der erste Schacht abgeteuft. 1888 wurde ein zweiter Schacht (später Schacht 1) abgeteuft, der 1896 die Förderung aufnahm. Schon 1894 hatte man begonnen, Schacht 3 abzuteufen, der 1898 bis zur 2. Sohle niedergebracht wurde.

Am 1. Juli 1910 ging die Zeche Adolf von Hansemann in den Besitz der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-AG über. Durch die Weiterentwicklung der Betriebseinrichtungen konnte bis 1914 eine Förderung von 762.000 Tonnen erzielt werden.

Am 1. August 1930 wurde mit dem Bau der Großschachtanlage Gustav Knepper im Feld Adolf von Hansemann begonnen. Die neue Schachtanlage übernahm im Februar 1938 die Förderung, gleichzeitig wurde die alte Schachtanlage Adolf von Hansemann 1/2/3 stillgelegt.

1953 ging die Schachtanlage Adolf von Hansemann mit der Schachtanlage Gustav Knepper in den Besitz der Hansa Bergbau AG über. 1963 wurden die Tagesanlagen von Adolf von Hansemann 1-3 stillgelegt und zwei Jahre später ein Verbund mit der Zeche Hansa hergestellt, der bis zur völligen Stilllegung von Adolf von Hansemann am 30. Juni 1967 bestehen blieb.

Heute befinden sich in den Verwaltungs- und Kauengebäuden, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park denkmalgerecht umgebaut wurden, ein überbetriebliches Ausbildungszentrum des Gerüstbauerhandwerks und der Motorrad Mechatroniker. Die Zeche ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.[1]

Inhaltsverzeichnis

Literatur

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 6. Auflage, aktualisiert von Christiane Syré und Hans-Curt Köster. Langewiesche Nachfolger Hans Köster KG, Königstein im Taunus 2007, ISBN 3-7845-6994-3.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Nr. A 0142. Denkmalliste des Stadtbezirks Mengede. In: dortmund.de – Das Dortmunder Stadtportal. Denkmalbehörde der Stadt Dortmund, 27. Oktober 2008, abgerufen am 12. März 2011 (PDF, Größe: 44,7 kB).

Besucherzentrum und Ankerpunkte (von West nach Ost): Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | Innenhafen Duisburg | LVR-Industriemuseum Oberhausen | Landschaftspark Duisburg-Nord | Gasometer Oberhausen | Aquarius-Wassermuseum | Villa Hügel | Nordsternpark | Welterbe Zeche Zollverein und Kokerei Zollverein | Zeche Ewald | Chemiepark Marl | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen | Henrichshütte | Jahrhunderthalle Bochum | Umspannwerk Recklinghausen | Deutsches Bergbau-Museum | Zeche Nachtigall | Schiffshebewerk Henrichenburg | DASA | Kokerei Hansa | Zeche Zollern II/IV | Hohenhof | Freilichtmuseum Hagen | Lindenbrauerei Unna | Maximilianpark Hamm

Themenrouten (aufsteigend nach Nummern): 1. Duisburg: Stadt und Hafen | 2. Industrielle Kulturlandschaft Zollverein | 3. Duisburg: Industriekultur am Rhein | 4. Oberhausen: Industrie macht Stadt | 5. Krupp und die Stadt Essen | 6. Dortmund: Dreiklang Kohle, Stahl und Bier | 7. Industriekultur an der Lippe | 8. Erzbahn-Emscherbruch | 9. Industriekultur an Volme und Ennepe | 10. Sole, Dampf und Kohle | 11. Frühe Industrialisierung | 12. Geschichte und Gegenwart der Ruhr | 13. Auf dem Weg zur blauen Emscher | 14. Kanäle und Schifffahrt | 15. Bahnen im Revier | 16. Westfälische Bergbauroute | 17. Rheinische Bergbauroute | 18. Chemie, Glas und Energie | 19. Arbeitersiedlungen | 20. Unternehmervillen | 21. Brot, Korn und Bier | 22. Mythos Ruhrgebiet | 23. Historische Parks und Gärten | 24. Industrienatur | 25. Panoramen und Landmarken | per Rad

Wikimedia Foundation.