- Burg Liechtenstein

-

Liechtenstein Burg Liechtenstein im Blick vom Kalenderberg

Alternativname(n): Lichtenstein Entstehungszeit: um 1135 Burgentyp: Gipfelburg Erhaltungszustand: Erhalten Ständische Stellung: Fürsten Ort: Maria Enzersdorf Geographische Lage 48° 5′ 33″ N, 16° 16′ 12″ O48.092516.27300Koordinaten: 48° 5′ 33″ N, 16° 16′ 12″ O Höhe: 300 m ü. A. Die Burg Liechtenstein liegt in Maria Enzersdorf in Niederösterreich am Rande des Wienerwaldes im Naturpark Föhrenberge. Sie steht auf einem Felsrücken in einer Seehöhe von ca. 300 m ü. A. und wurde 1136 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Fürsten von Liechtenstein, nach denen das Fürstentum Liechtenstein benannt ist, hatten hier ihren Stammsitz.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die Burg Liechtenstein wurde um 1130 als Wehranlage samt einer Kapelle von Hugo von Petronell-Liechtenstein [1] erbaut und war ein Teil des Verteidigungswalles entlang der Thermenlinie. Nach der Fertigstellung nannte sich Hugo von Petronell ab diesem Zeitpunkt von und zu Liechtenstein. Er gilt somit als Stammvater des Fürstengeschlechts der Liechtensteins.

Von damals sind noch eine romanische Kapelle und einige (teilweise stark überarbeitete) Mauern der unteren Geschoße erhalten. Der Schutzheilige der Kapelle ist wie bei der Burg Mödling der Heilige Pankratius. Die Burg wurde zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert mehrfach erweitert. Das Material stammt aus dem Römersteinbruch bei Sankt Margarethen im Burgenland aus den für den Steinbruch typischen lichten Steinen, die der Burg vermutlich den Namen gaben. Im 13. Jahrhundert verloren die Liechtensteiner die Burg auf dem Erbwege bzw. dürfte Albrecht I. die Burg an die Wallseer übergeben haben. Als Burg wurde Liechtenstein erstmals urkundlich im Jahr 1330 erwähnt.

Im Hochmittelalter und der Frühen Neuzeit (ca. 1300 bis 1800) kam es häufig zu einer Veränderung in den Besitz- und Zustandsverhältnissen der Burg. So waren 1350 die Herren von Wallsee, 1367 Ulrich de Pair Besitzer. Die Herren von Stadeck verpfändeten 1384 die Herrschaft an die Grafen Hermann und Wilhelm von Cilli. Im Jahr 1477 fiel die Burg, die zu der Zeit im Besitz von Graf Ritter Hans von Holobarzy war, an Mathias Corvinus. weiter Besitzer waren Konrad Auer von Herrenkirchen, König Maximilian I. und die Brüder Prüschenk, die die Burg 1502 als Lehen an Bartholomäus Freysleben übergaben. In der Ersten Türkenbelagerung im Jahr 1529 wurde die Burg zerstört und Christoph Freysleben geriet in türkische Gefangenschaft. Unter der Bedingung die Burg wieder aufzubauen, bekam Georg Freysleben als Lehen erneut die Burg. 1592 kam die Burg, wie die anderen Güter Hans Khevenhüllers in die Verwaltung von Georg Wiesing. 1596 errichtete Wiesing an der Stelle des heutigen Schlosses einen Meiereihof. Schon 1607 wurde sie beim Einfall des Siebenbürgen Wojwoden Stefan Bocskay weiter zerstört. 1613 erhielten die Khevenhüller die Pfandherrschaft als freies Eigen. Schließlich wurde die Burg bei der Zweiten Türkenbelagerung endgültig zerstört.[2]

Der Neubau der Burg Liechtenstein liegt im Zeitraum von 1779 bis 1903. Freiherr von Penkler lässt 1779 das Objekt durch Treppen und Gänge zugänglich machen. Nach 1836 wird mit dem neuen Besitzer Fürst Johann II.von Liechtenstein eine romantische Restaurierung durch den Architekten Joseph Hartmuth begonnen, der 1816 verstirbt und so die Arbeiten ins Stocken geraten. 1884 werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und dem Wiener Architekten Carl Gangolf Kayser, der gleichzeitig die Burg Kreuzenstein im Auftrag des Grafen Johann Nepomuk Graf Wilczek aufbaut, anvertraut. Kayser hat die Restaurierungsarbeiten unter größtmöglicher Schonung der erhaltenen Bauteile ausgeführt und der Wahrung der inneren Raumgliederung besonderes Augenmerk geschenkt. Von ihm stammt auch eine exakte Beschreibung der vorhandenen Bauelemente und Räume, also der historischen Elemente. Inmitten dieser Arbeiten ereilte Kayser 1885 der Tod und mit der Weiterführung wurde nun, wie auf Burg Kreuzenstein, der Architekt Humbert Walcher Ritter von Moltheim betraut und seit 1899 unter Beiziehung Egon Rheinbergers 1903 vollendet.

Am Ende des 2. Weltkrieges und in der Zeit der russischen Besatzung wurde die Burg abermals sehr stark beschädigt, Inneneinrichtung und Archiv wurden geplündert.[3]

Die Anlage, die die zwei Stilrichtungen Romanik und Historismus vereint, wurde in den Jahren 1949 bis 1953 restauriert. Von 1960 bis 2007 wurde die Burg von der Marktgemeinde Maria Enzersdorf verwaltet und als Heimstätte der Maria Enzersdorfer Pfadfinder, ab 1983 als Spielstätte der Johann Nestroy-Spiele und ab 1995 als Weinbaumuseum genutzt. Da die Renovierung der Burg für die Gemeinde Maria Enzersdorf nicht finanzierbar war, wurde der Pachtvertrag 2007 gelöst. Verwaltet wird die Burg seither im Rahmen des Guts- und Forstbetriebes Wilfersdorf der „Stiftung Fürst Liechtenstein“. Die Burg war von 2007 bis 2009 wegen Baumängeln aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die alljährlich im Burghof unter Leitung von Elfriede Ott veranstalteten Festspiele finden seit 2007 an der westlichen Burgmauer statt. In den Jahren 2008 und 2009 wurde die Burg renoviert und erhielt ein neues Dach.[4] Die Burg ist seit dem Frühjahr 2010 wieder öffentlich zugänglich. Es werden zwischen März und Oktober täglich Führungen angeboten.[5]

Die älteste Ansicht der Burg Liechtenstein stammt aus dem Jahre 1569 und ist eine Skizze in einem Brief des Besitzers Andreas Freiherr von Pögl, datiert vom 29. Dezember 1569. Diese Darstellung zeigt die Wehrhaftigkeit nach dem Wiederaufbau und der Wiedergestaltung nach der Zerstörung durch die Türken im Jahre 1529. Beide Herrschaften kommen 1584 an seinen Schwager Wilhelm von Hofkirchen und im Jahre 1592 an die Freiherrn zu Aichelberg, Hans Khevenhiller. 1684 erwarb diese Trümmer die Familie von Waffenberg samt Herrschaft, 1777 Josef von Penkler und 1799 Stanislaus Fürst von Poniantovsky. 1808 kauft die beiden Herrschaften samt Ruinen (Liechtenstein und Mödling) Fürst Johann I. von und zu Liechtenstein [6] - mit ihm beginnt eine neue Blüte für die Burg Liechtenstein.

Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein

Unter Johann I. wurde 1820 auch das südlich gegenüber der Burg liegende Schloss Liechtenstein als Sommerresidenz gebaut. Bereits 1596 befand sich an dessen Stelle ein Gutshof, der 1683 zerstört und ab 1686 wieder aufgebaut wurde. Im 19. Jahrhundert entstand aus der Anlage ein mehrflügeliges Schloss. Seinen Bau leiteten der Architekt Joseph Kornhäusel und Joseph Franz Engel. Die Front wurde dem Schloss Weilburg in Baden nachempfunden.

Das Schloss wurde in der Zeit der Besatzung durch die Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die darauffolgende Verwendung als Auffanglager für Ungarn-Flüchtlinge 1956 stark in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde danach vom Liechtensteinschen Fürstenhaus verkauft. 1961 wurden der östliche Seitenflügel und Nebengebäude abgetragen, 1977/89 der Rest des Schlosses bis auf den Mittelbau. Heute dient das Schloss, dem neue Bauteile angeschlossen wurden, als Seniorenresidenz.[7] Im Keller wird im Sommer Theater gespielt.

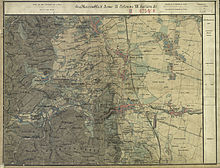

Burg und Schloss Liechtenstein, andere künstliche Ruinen und historisierende Bauten bei Maria Enzersdorf und Mödling um 1872 (Aufnahmeblatt der Landesaufnahme)

Burg und Schloss Liechtenstein, andere künstliche Ruinen und historisierende Bauten bei Maria Enzersdorf und Mödling um 1872 (Aufnahmeblatt der Landesaufnahme)

Bauten der Liechtensteiner in der Umgebung

In den Jahren um 1810 wurden für die damalige Zeit übliche künstliche Ruinen („Staffagebauten“) und Burgnachbauten errichtet.[8]

- diverse Bauten im Naturpark Sparbach (z.B. Köhlerhaus, Dianatempel). Die Burgruine Johannstein im Naturpark ist hingegen kein solcher Staffagebau.

- der Schwarze Turm in Mödling, 1810/11 an Stelle eines ehemaligen Wachturmes (urkundlich 1596) der Burg Mödling erbaut

- das Pfefferbüchsel, eine künstliche Ruine einer Kapelle, ca. 1818/19

- die Augengläser, eine Wand mit zwei Spitzbogenfensteröffnungen, erbaut um 1807

- das Amphitheater (Kolosseum) südöstlich der Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf, 1810/11 als römische Ruine mit 16 Bögen mit massiven Pfeilern, kombiniert mit dorischen Säulen erbaut

- die Ruine Rauchkogel in Maria Enzersdorf, ein Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk

- die Römerwand in der Hinterbrühl auf dem Halterkogel, um 1826 erbaut (Mauerfragment mit Bogenöffnungen)

- der Husarentempel auf dem kleinen Anninger

- aber auch in der weiteren Umgebung

- die Ruine Türkensturz bei Seebenstein

Literatur

- Castellani Zahir, Elisabeth: Die Wiederherstellung von Schloss Vaduz 1908 bis 1914. Burgendenkmalpflege zwischen Historismus und Moderne. Stuttgart: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 1993

Weblinks

Commons: Burg Liechtenstein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Burg Liechtenstein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Eintrag über Burg Liechtenstein im Lexikon des Niederösterreichischen Landesmuseums

- Offizielle Website der Burg Liechtenstein

- Foto-Galerie Burg Liechtenstein

- Alte Mauern - Fotoserie über die Burg

- Alte Mauern - Fotoserie über das Schloss

- Geschichte des Hauses Liechtenstein

Einzelnachweise

- ↑ Dopsch, Heinz: Liechtenstein: Herkunft und Aufstieg eines Fürstenhauses. Aus der Arbeit eines Forschungsprojektes. In: Brunhart, Arthur (Hg.): Bausteine der Liechtensteinischen Geschichte. Studien und studentische Forschungsbeiträge. Zürich: Chronos Verlag, 1999. S. 7-67.

- ↑ Der Kalenderberg bei Mödling abgerufen am 19. Juni 2011

- ↑ Bundesdenkmalamt (Hg.): Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Topographisches Denkmälerinventar. Niederösterreich südlich der Donau, Teil 2, M bis Z. Verlag Berger, Horn/Wien 2003. ISBN 3-85028-365-8. Seiten 1308–1311.

- ↑ Gut Wilfersdorf

- ↑ Offizielle Website - Öffnungszeiten

- ↑ Schöpfer, Gerald: Klar und fest. Geschichte des Hauses Liechtenstein. Graz: Steiermärkische Landesdruckerei Graz, 1996

- ↑ Bundesdenkmalamt (Hg.): Dehio-Handbuch. Seite 1307.

- ↑ Bundesdenkmalamt (Hg.): Dehio-Handbuch. Seite 1494–1495.

Kategorien:- Burg in Niederösterreich

- Liechtensteiner Geschichte

- Romanisches Bauwerk in Niederösterreich

- Bauwerk des Historismus in Österreich

- Maria Enzersdorf

- Bauwerk des Hauses Liechtenstein

Wikimedia Foundation.