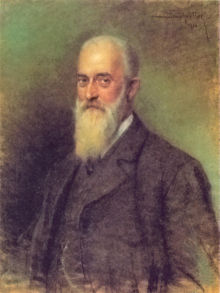

- Carl Malchin

-

Carl Malchin (* 14. Mai 1838 in Kröpelin; † 23. Januar 1923 in Schwerin), war ein deutscher Restaurator und Landschaftsmaler, der hauptsächlich ländliche mecklenburgische Motive und Stadtansichten malte.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Carl Malchin wurde als Sohn eines Senators geboren. Er besuchte die Realschule in Rostock, bevor er eine Lehre zum Geodäten in Schwaan absolvierte. Sein Berufswunsch war Schiffbauer, doch seine körperliche Verfassung ließ dies nicht zu. Nach Abschluss der Lehrzeit arbeitete er noch drei Jahre als Gehilfe bei seinem Lehrherrn. Bereits in dieser Zeit lernte er in Schwaan die zur damaligen dortigen Künstlerkolonie gehörenden Maler Otto Dörr und Eduard Ehrke kennen, die vermutlich Malchins Lust auf das Malen weckten.

1860 bis 1862 besuchte er das Polytechnikum in München, um Vorlesungen in Geodäsie und Ingenieurwissenschaften zu hören. Malchin besuchte aber lieber die Künstlerateliers und lernte so den Landschaftsmaler Adolf Heinrich Lier kennen. Dieser vermittelte den Studenten an Julius Noerr, ebenfalls ein bekannter Landschaftsmaler seiner Zeit, bei dem er Unterricht nahm. Die Malerei nahm ihn immer mehr ein, doch er beendete pflichtgemäß seine Ausbildung als Vermesser und nach einer Praktikumszeit in Rostock legte er auch das Ingenieursexamen ab.

Aus finanziellen Gründen arbeitete Malchin als Großherzoglich-mecklenburgischer Kammeringenieur im Vermessungsamt in Schwerin und betätigte sich in seiner Freizeit intensiv mit der Malerei.

1866 heiratete er Johanna Busch, die Tochter des Gutspächters von Toitenwinkel bei Rostock und 1867 wurde sein Sohn Friedrich geboren.

Bereits seine 1871 bis 1872 entstandenen Gemälde, zumeist mit ländlichen Motiven, zeigen eine gute Beobachtungsgabe, eine saubere Strichführung und treffende Auswahl des Bildausschnitts, wie das Bild „Dorfstraße in Dierkow“. In malerisch hervorragender Qualität hielt Malchin im Bild „Bauerndiele“ das ländliche Milieu fest.

Die Bilder von Malchin erregten in mecklenburger Kunstkreisen Aufmerksamkeit, so dass der Hofmaler Theodor Schloepke beim Großherzog Friedrich Franz II. vorstellig wurde, um eine Förderung des jungen Malers zu erreichen. Der Großherzog bewilligte ein Stipendium, eine monatliche Beihilfe und die Beurlaubung vom Dienst für das Studium an der 1860 vom Naturalisten Stanislaus von Kalckreuth gegründeten Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule Weimar, welches Malchin im Herbst 1873 begann. Er zog mit Frau und Sohn nach Weimar. Großen Einfluss auf Malchin hatte mit seinem Realismus sein Lehrer und damaliger Direktor der Schule Theodor Hagen. Auch Albert Brendel gehörte zu seinen Lehrern. Beide Maler prägten wegen ihrer gleichen Auffassung mit den Vorstellungen Malchins dessen Stil. 1874 unternahm er eine Reise an die Mosel.

Trotz des Stipendiums war Malchin ständig in Geldsorgen, seine Bilder verkauften sich noch nicht gut und so musste er mehrfach Bittbriefe nach Schwerin schicken und um vorfristige Geldüberweisung nachsuchen. Auch bot er seine Bilder regelmäßig dem Großherzog zum Kauf an und der Hof kaufte auch einige Gemälde, wenn auch oft unter Wert. Er nahm deshalb nach seinem Studium 1879 die angebotene Stelle als Restaurator der herzoglichen Gemäldesammlung an. Der Vertrag dazu war großzügig gestaltet und ließ ihm reichlich Raum für eigene Malerei und Urlaub. Malchin nahm dafür seine Aufgabe bei der Restaurierung, Sichtung und Ordnung der Gemälde sehr ernst.

1881 malte Malchin in Boltenhagen, 1882 reiste er nach Wustrow und Ahrenshoop. Die Gegend um Ahrenshoop scheint ihn künstlerisch angeregt zu haben, denn es finden sich zahlreiche Bilder und Skizzen davon in seinem Werk. 1890 verlieh ihm Großherzog Friedrich Franz III. den Professorentitel. Ab 1903 lebte Malchin in dem damals am Stadtrand liegenden Dorf Ostorf, heute ein Stadtteil von Schwerin. Motive aus dem Ort Ostorf finden sich reichlich im späteren Schaffen.

Am 14. Juli 1915 wurde Carl Malchin pensioniert. Er bat um eine bereits vorher versprochene Gesamtausstellung, die wegen des Ersten Weltkrieges nicht stattfinden konnte. Aber auch nach dem Krieg wurde diese nicht durchgeführt. Erst nach dem Tod des Künstlers 1923 gab es eine Ausstellung, die so zur „Gedächtnisausstellung“ wurde.

Werke

- 262 Gemälde und 391 Handzeichnungen und vier Skizzenbücher im Staatlichen Museum Schwerin

- einige Gemälde im Kulturhistorischen Museum in Rostock

- einige Gemälde in Privatbesitz.

- 92 Gemälde wurden im Zweiten Weltkrieg vernichtet.

Ehrungen

- 1887 Ehrendiplom der ersten internationalen Ausstellung in Dresden

- 1892 Verdienstmedaille in Gold für Kunst und Wissenschaften in Schwerin

- 1915 Ritterkreuz des Greifenordens

- 1923 Gedächtnisausstellung im Landesmuseum Schwerin

Literatur

- Lisa Jürß: Carl Malchin - Ein mecklenburgischer Maler, Worpsweder Taschenbücher, 1991. ISBN 3-88-132-246-9

- Lisa Jürß, Carl Wilhelm Christian Malchin, Landschaftsmaler, Zeichner, Radierer, in: Biographisches Lexikon für Mecklenburg, Bd. 6, S. 198-203. ISBN 978-37950-3750-5

Weblinks

- Literatur von und über Carl Malchin im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Wikimedia Foundation.