- Krupp Gussstahlfabrik

-

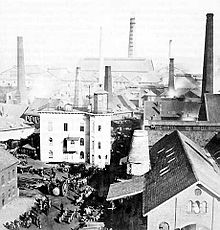

Am Haupteingangsbereich zu den ehem. Gussstahlwerken mit dem Krupp-Denkmal um 1917, im rechten Gebäude befindet sich heute das Colosseum Theater

Am Haupteingangsbereich zu den ehem. Gussstahlwerken mit dem Krupp-Denkmal um 1917, im rechten Gebäude befindet sich heute das Colosseum Theater

Die Krupp Gussstahlfabrik in Essen bildete die Keimzelle der zu einem Schwerindustrie-Unternehmen aufgestiegenen Friedrich Krupp AG, die heute in ThyssenKrupp als Deutschlands größtem Stahl- und Rüstungsunternehmen aufgegangen ist. Gegründet 1811 durch Friedrich Krupp, nahm die Gussstahlfabrik 1912 bis zu fünf Quadratkilometer Fläche ein. Haupteinnahmequelle war die Rüstungsindustrie, was dem Werk zur Zeit des Nationalsozialismus den Beinamen Waffenschmiede des Deutschen Reiches einbrachte. Nach schwerer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden die Reste der Fabrikanlagen demontiert und als Reparationsleistung ins Ausland gebracht. Seitdem lagen große Teile der ehemaligen Werksfläche brach. Erst 2009 siedelte sich das neue ThyssenKrupp Hauptquartier im Rahmen des städtebaulichen Projektes Krupp-Gürtel hier an.

Inhaltsverzeichnis

Erste industrielle Ansiedlungen

Bereits im 18. Jahrhundert gab es auf dem Gelände des heutigen Krupp-Gürtels bergbauliche Aktivitäten, aus denen sich mit der Zeche Vereinigte Sälzer & Neuack später die erste Essener Steinkohlen-Tiefbauzeche entwickelte.

Friedrich Krupp gründete am 20. November 1811, wobei er die Zeit der Kontinentalsperre Napoleons gegen Großbritannien nutzte, mit zwei Teilhabern eine Fabrik zur Herstellung von Gussstahl, der zu dieser Zeit ein schwer erhältliches Gut war. Erste Werkstätten befanden sich in der Weberstraße und ab 1812 an der Walkmühle in Altenessen. Am 18. Oktober 1819 eröffnete Krupp ein erstes Werk im damals selbständigen Altendorf. Auf dem Fabrikgelände entstand bereits ein Jahr zuvor das Stammhaus Krupp, das 1944 zerstört, aber 1961 wieder aufgebaut wurde und noch heute dort steht. Als Friedrich Krupp 1826 starb, übernahm seine Frau Theresia Helena Johanna geb. Wilhelmi (1790–1850) mit ihrem erst 14 Jahre alten Sohn Alfred die Fabrik, die keineswegs wirtschaftlich gesund gewesen war.

Nachdem Alfred Krupp die Schule abbrach und die Firmenleitung übernahm, war um 1830 der Bedarf an Gussstahl mit Beginn des Eisenbahnwesens enorm gestiegen. Hinzu kam, dass die Gründung des Deutschen Zollvereins 1834 den Güterverkehr in Deutschland förderte und so der Kundenkreis erweitert werden konnte. 1836 waren 60 Arbeiter angestellt. Produziert wurden Walzen aus Gussstahl. 1847 wurde die erste Gussstahlkanone hergestellt, brachte jedoch noch keinen Verkaufserfolg.

Expansion durch Alfred Krupp

Für die Eisenbahn entwickelte Alfred Krupp 1853 den bahnbrechenden nahtlosen Radreifen, so dass zu dieser Zeit bereits 1000 Menschen für Krupp arbeiteten. Drei übereinanderliegende Radreifen wurden zum Firmensymbol. Eine rasante Erweiterung der Gussstahlfabriken westlich der damaligen Stadt Essen war die Folge. Hinzu kam ab 1860 die Waffenproduktion durch erfolgreiche Kanonenmodelle, sowie verbesserte Methoden zur Massenproduktion von Stahl. Um 1870 wurde Krupp zum größten Industrieunternehmen Europas. 1873 war die Werksfläche im Westen Essens 360 Hektar groß und damit seit 1861 um das Zwanzigfache gestiegen, so dass sie damit die Größe eines Drittels der gesamten Stadtfläche erreichte. Dennoch verlor man 1880 durch amerikanische Konkurrenz dort den Absatzmarkt für Radreifen, wonach man sich stärker auf die Rüstungsindustrie konzentrierte. 1874 wurde ein Hauptverwaltungsgebäude westlich des Stammhauses errichtet, das in den 1980er Jahren der zu dieser Zeit betriebenen Lehrwerkstatt diente und 2005 zugunsten des ThyssenKrupp Hauptquartiers abgerissen wurde.

Des Weiteren begannen ab 1861 erste Aktivitäten im Kruppschen Wohnungsbau. Dazu gehörten die Meisterhäuser und die Arbeiterkolonie Westend auf dem Werksgelände, sowie die Kolonien Nordhof, Schederhof und Kronenberg direkt angrenzend.

Weiterentwicklung unter Friedrich Alfred Krupp

Nach Alfreds Tod 1887 erbte Sohn Friedrich Alfred Krupp die Firma mit inzwischen 20.000 Beschäftigten. Für das Jahr 1889 werden von Diedrich Baedeker folgende Zahlen für das Kruppsche Werk genannt: 44 Kilometer normalspurige und 29 km schmalspurige Werkseisenbahn, dazu 14 Tenderlokomotiven für 540 Waggons sowie 14 Schmalpurloks für 450 Waggons, 1.195 Öfen, 286 Dampfkessel, 21 Walzenstraßen, 370 Dampfmaschinen, 92 Dampfhämmer, 361 Kräne und 1724 Werkzeugmaschinen.[1] Bis zum Tode Friedrich Alfred Krupps 1902 stieg diese Beschäftigtenzahl auf 45.000, von denen auch viele im 1897 gegründeten Hüttenwerk Reinhausen arbeiteten. In seinem Testament verfügte Friedrich Alfred Krupp die Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft, deren Aktien seine älteste Tochter Bertha erhalten sollte. Diese Wandlung wurde 1903 vollzogen.

Bis zum Zweiten Weltkrieg

Mit der Eingemeindung angrenzender Orte 1901, wie Altendorf, Frohnhausen, Rüttenscheid und Holsterhausen zur Stadt Essen, konnte für die rasant angestiegene Zahl der Beschäftigten neuer Wohnraum erschlossen werden, auf dem Krupp unter anderem die Siedlungen Alfredshof, Friedrichshof und Altenhof errichten ließ. In dieser Zeit wuchs Essen in wenigen Jahren zur Großstadt. Dazu trug der Anstieg der Bevölkerungszahl ebenso bei, wie eine damit verbundene starke Bautätigkeit. Steuerliche Vorteile brachte Krupp insbesondere die Eingemeindung von Altendorf, denn damit lag das große Werksgelände der Gussstahlfabriken nun komplett in Essen, und nicht mehr teils in Essen und teils in Altendorf. 1904 zählte man insgesamt 51.000 Werksangehörige. Zwischen 1908 und 1910 wurde an der Altendorfer Straße die Hauptverwaltung mit charakteristischem Turm errichtet (heute befindet sich hier eine Porsche-Niederlassung). 1910 arbeiteten bereits insgesamt über 67.000 Menschen für den Krupp-Konzern. Für 1912 wurde die Fläche des Werksgeländes in Essen mit fünf Quadratkilometern angegeben.

Größte und wichtigste Einnahmequelle blieb die Rüstungsindustrie. Im Norden des Werksgeländes war ein Schießstand zum Testen der Geschütze eingerichtet. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges arbeiteten 81.000 Menschen für den gesamten Konzern, 1918 waren es 200.000. Nach Kriegsende wurde die Waffenproduktion durch den Vertrag von Versailles untersagt, wonach man das Geschäft von nun an unter anderem mit der Herstellung von Lastwagen, Lokomotiven und Baggern auszugleichen versuchte. Am 6. Dezember 1919 wurde die erste Lokomotive bei Krupp gefertigt. Die Beschäftigtenzahlen sanken 1926 auf 25.000 in Essen arbeitende Personen, konzernweit waren es etwa doppelt so viele. Das waren die Folgen einer einsetzenden Modernisierung und weitreichenden Rationalisierung durch die Firmenleitung. Es kam zu Schließungen unrentabler Bereiche und damit zu Entlassungen.

Die Zeche Vereinigte Sälzer & Neuack schloss sich 1934 unter dem Dach der Friedrich Krupp AG mit der Zeche Amalie zur Zeche Sälzer-Amalie zusammen.

Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde die Rüstungsindustrie wieder aufgenommen. Sie erreichte aber nicht die Größenordnung derer im Ersten Weltkrieg. Am 27. September 1937 besuchten Adolf Hitler und Benito Mussolini die damals so genannte Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Die Führung durch Essens Gussstahlfabrik, das Schmiedepresswerk und die Panzerwerkstätten übernahm Alfried Krupp von Bohlen und Halbach selbst. Die Auftragslage lastete viele Bereiche deutlich besser aus, so dass 1938 wieder 120.000 Menschen im Konzern tätig waren. Die Produktion von zivilen Produkten wie Lastwagen und Lokomotiven, die aber auch für militärische Zwecke umkonstruiert wurden, gab man nicht auf. Von nun an wurde von außen erheblich Einfluss auf die Unternehmenspolitik genommen. Nationalsozialisten nahmen Vorstandspositionen ein und griffen in die Produktionsorganisation ein. Immer wieder kam es zu Betriebsverlegungen, um den 1942 und besonders 1943 verstärkten Bombardements zu entgehen. Die Friedrich Krupp AG wurde in diesem Jahr wieder zu einer Einzelfirma unter Leitung von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach.

Kriegszerstörung und Demontage

Im Zweiten Weltkrieg waren etwa ein Drittel des 1,5 km² großen bebauten Werksgeländes, hauptsächlich Anlagen im äußeren Bereich, völlig zerstört worden, ein weiteres Drittel teilweise. Die zentralen und weitgehend erhalten gebliebenen Anlagen wurden nach Demontage als Reparationsleistung ins Ausland gebracht, wodurch mehr Fabriken demontiert wurden, als durch den Bombenkrieg zerstört worden waren. Die Militärregierung hatte die Demontagepläne am 30. November 1948 festgeschrieben, so dass Ende 1950 zwei Drittel der Essener Gussstahlfabrik vernichtet worden waren. 73 zu über 60 Prozent zerstörten Gebäude und 22 der der ehemaligen Rüstungsindustrie dienenden Gebäude wurden abgerissen. Weitere 127 Gebäude gab man für die Friedensproduktion frei.

Nachkriegszeit bis heute

Nach Entlassung aus alliierter Haft übernahm Alfried Krupp von Bohlen und Halbach im März 1953 wieder die Firmenleitung und berief Berthold Beitz zu seinem Generalbevollmächtigten. Die Firmenstruktur änderte sich nun von einem Familienunternehmen hin zu einem international agierenden Mischkonzern.

Nicht mehr von Krupp benötigtes Werksgelände wurde verkauft. Dort siedelten sich bis 1958 fünfzig neue Betriebe an, die etwa 9000 neue Arbeitsplätze schufen. Einige von diesen Betrieben stammen aus verlorengegangenen deutschen Ostgebieten und der sowjetischen Besatzungszone. Dennoch lag, seit Ende des Krieges bis zum Bau des neuen Krupp-Gürtels ab 2007, der größte Teil der Fläche der ehemaligen Gussstahlfabriken brach. Wenige Gebäude erhielten später eine neue Nutzung, wie die ehemalige 8. Mechanische Werkstatt, die von AEG Kanis weiter genutzt wurde und nun unter Denkmalschutz stehend seit 1996 das Colosseum Theater beherbergt. Gegenüberliegend befindet sich heute in der nun offenen Halle des alten Schmiedepresswerks das Parkhaus eines schwedischen Möbelkonzerns. In den 1960er Jahren errichtete man in der Nähe des Stammhauses die Krupp-Lehrwerkstatt mit acht Ausbildungshallen, die in den 1990er Jahren abgerissen wurden.

Die Zeche Sälzer-Amalie wurde 1966 stillgelegt. Auf dem Gebiet der Schachtanlage Huyssen/Schmits der ehemals selbständigen Zeche Vereinigte Sälzer & Neuack wurde am 14. Juni 2004 das Essener Finanzamt im Krupp-Gürtel eröffnet.[2]

2006 wurde entschieden, den neuen Konzernsitz der inzwischen mit Thyssen vereinigten Firma Krupp, der ThyssenKrupp AG, von Düsseldorf nach Essen zu verlegen und auf dem alten Werksgelände der ehemaligen Gussstahlfabrik zu errichten.

Literatur

- Marion Heistermann: Demontage und Wiederaufbau – Industriepolitische Entwicklungen in der „Kruppstadt“ Essen nach dem Zweiten Weltkrieg (1945–1956). Klartext, Essen 2004, ISBN 978-3-89861-275-3.

Weblinks

- ThyssenKrupp: Chronik – Gründung der Gussstahlfabrik durch Friedrich Krupp

- Historische Broschüre zum Krupp-Gürtel (PDF-Datei; 1,3 MB)

Einzelnachweise

- ↑ Diedrich Baedeker: Alfred Krupp und die Entwicklung der Gußstahlfabrik zu Essen. Baedeker, Essen 1889. 2. Auflage 1912

- ↑ Geschichte: Zahlen – Daten – Fakten. Finanzamt Essen, abgerufen am 16. Februar 2011.

51.466.9888888888889Koordinaten: 51° 27′ 36″ N, 6° 59′ 20″ O

Wikimedia Foundation.