- Gebel es-Silsila

-

Dschabal as-Silsila in Hieroglyphen

![N35 [n] n](/pictures/dewiki/104/hiero_N35.png)

![M17 [i] i](/pictures/dewiki/104/hiero_M17.png)

![M17 [i] i](/pictures/dewiki/104/hiero_M17.png)

![O49 [niwt] niwt](/pictures/dewiki/104/hiero_O49.png)

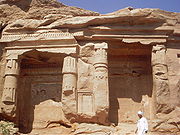

ChenyDschabal as-Silsila (جبل السلسلة Dschabal as-Silsila, DMG Ǧabal as-Silsila, „der Kettenberg“, auch Gebel es-Silsila; altägyptisch Chenu oder Cheny, dt. „Ruderort“) ist der bedeutendste Sandstein-Steinbruch Ägyptens und eine archäologische Stätte auf beiden Ufern des Nils in Oberägypten im Gouvernorat Aswan, etwa 145 bzw. 40 km südlich von Luxor bzw. Edfu und 20 bzw. 65 km nördlich von Kom Ombo bzw. Assuan entfernt. Der Nil schnürt sich hier auf eine Breite von weniger als 400 m ein, überragt von den anstehenden Sandsteinfelsen.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Graffiti an den Sandsteinfelsen zu beiden Seiten des Nils und ein prädynastischer Friedhof auf dem Ostufer belegen die Besiedelung seit prähistorischer Zeit. Zeugnisse aus dem Alten Reich gibt es kaum. Das Gelände wurde zu allen Zeiten bis in heutiger Zeit als Steinbruch eingesetzt, der intensive Abbau setzt seit dem Mittleren und Neuen Reich ein.

Ursache ist die seit dem Mittleren Reich einsetzende Technologieänderung beim Tempelbau, als anstelle Lehmziegelbauten mit Kalksteinverkleidung Sandsteinbauten errichtet wurden. Vom Tempel auf Philae abgesehen, stammt das Baumaterial aller Tempel in Oberägypten aus diesem Steinbruch. Hierzu gehören sowohl die thebanischen Totentempel seit Mentuhotep II. als auch die Tempelbauten von Dendera, Karnak (einschließlich der Bauten Echnatons), Luxor, Edfu, Kom Ombo und Esna.

Forschungsgeschichte

Die archäologische Stätte ist zwar mindestens seit der napoleonischen Expedition[1] bekannt, eine vollständige Beschreibung gibt es aber, von einem Reiseführer (Weigall, 1910) abgesehen, bis heute nicht. Eine wohl vollständige Erkundung der Stätte erfolgte unter Leitung von Ricardo Augusto Caminos, deren Publikation aber durch den Tod des Grabungsleiters unvollendet blieb. Andrea-Christina Thiem veröffentlichte 2000 eine vollständige Beschreibung des Tempels von Haremhab.

Sandsteinqualität

Der Sandstein lässt sich in diesem Steinbruch leicht und in großen Mengen abbauen. Die Steinqualität ist sehr gut, noch bis zu 40 m hoch anstehende Wände zeigen an, dass es in diesen Lagen kaum Störungen gegeben hat.

Die Zusammensetzung des Sandsteins ist aber nicht einheitlich. Der Sandstein auf der Ostseite wird hauptsächlich mit Quarz gebunden, Feldspat kommt kaum vor. Für die Bindung des Sandsteins auf dem Westufer ist im stärkeren Maße Karbonatzement verantwortlich. Auf beiden Seiten gibt es hellere und dunklere Varietäten, die von unterschiedlichen Anteilen an bräunlichem Limonit (Brauneisenerz, Eisenhydroxid) bzw. Eisenkarbonat herrühren.

Arbeitersiedlung

Die altägyptische Siedlung der Bergbauarbeiter befand sich auf dem Ostufer. Aus archäologischer Sicht gesehen weiß man von ihr aber nur wenig. Die bedeutendsten Monumente befinden sich auf dem Westufer, wer dagegen die Bergbau- und Transporttechnologien ergründen will, sollte sich auf die Ostseite begeben.

Monumente

Zu den Monumenten auf dem Westufer gehören der Schrein des Haremhab, der Speos (Felstempel) des Haremhab (geweiht für Amun, Mut, Chons, Sobek, Taweret (Thoeris), Thoth und dem Pharaoh Haremhab), Felsstelen von Sethos I., Ramses II. und Merenptah[2] sowie Ramses V., Scheschonq I. und Ramses III., 28 Felskapellen aus dem Neuen Reich (18. Dynastie), die als Kenotaphe (Stellvertretergräber) hoher Beamter, u.a. der Verwalter Senenmut, der Hohepriester des Amun Hapuseneb, der Wezir User und die Kanzler Min und Sennefer, dienten, sowie ausgedehnte Steinbrüche aus dem Neuen Reich und aus griechisch-römischer Zeit.

Zu den Monumenten auf dem Ostufer gehören unfertige Skulpturen wie Sandsteinsphingen, der Kiosk Amenophis’ III. im Norden des Steinbruchs, südwestlich vom Kiosk das Hafenbecken, das in Zeiten des Nilhochwassers genutzt wurde, sowie Galeriesteinbrüche, Nilstandsmarken[3] und mehrere Felszeichnungen aus verschiedenen Zeiten, die aber nur teilweise veröffentlicht wurden[4].

Einzelnachweise

- ↑ Description de l'Egypte, Antiquités, Band I, Tafel 47

- ↑ Ludwig Stern, Die Nilstele von Gebel Silsileh, in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, Band 11 (1873), S 129 – 135

- ↑ Ludwig Borchardt, Nachträge zu »Nilmesser und Nilstandsmarken«, in: Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophisch-Historische Klasse (SPAW), 1934, S. 194 – 202, 3 Tafeln

- ↑ Friedrich Preisigke, Ägyptische und griechische Inschriften und Graffiti aus den Steinbrüchen des Gebel Silsile (Oberägypten)., Strassburg : Trübner, 1915

Literatur

- Arthur Edward Pearse Brome Weigall, A guide to the antiquities of Upper Egypt : from Abydos to the Sudan frontier, London : Methuen, 1910, S. 356 – 373. Dies ist die einzige geschlossene Darstellung der archäologischen Stätte.

- Rosemarie Klemm, Dietrich D. Klemm , Steine und Steinbrüche im alten Ägypten, Berlin [u.a.] : Springer, 1993, ISBN 3-540-54685-5.

- Andrea-Christina Thiem, Speos von Gebel es-Silsileh : Analyse der architektonischen und ikonographischen Konzeption im Rahmen des politischen und legitimatorischen Programmes der Nachamarnazeit, Wiesbaden : Harrassowitz, 2000 (getrennter Text- und Tafelband), ISBN 3-447-04369-5.

- Ricardo Augusto Caminos, Thomas Garnet Henry James, Gebel es-Silsilah, London : Egypt Exploration Soc., 1963 (Memoir / Archaelogical Survey of Egypt ; 31).

Weblinks

- Gebel es-Silsila – Reiseinformationen auf Wikivoyage

24.63333333333332.933333333333Koordinaten: 24° 38′ 0″ N, 32° 56′ 0″ O

Wikimedia Foundation.