- Herz-Jesu-Kirche (Herne-Süd)

-

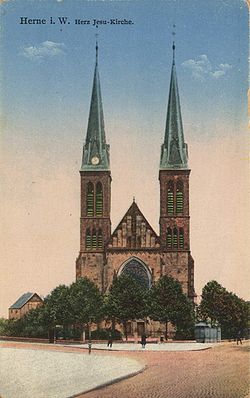

Herz-Jesu, Herne

Die Westfassade (um 1910), links das Pfarrhaus

Daten Ort Herne,

Nordrhein-WestfalenBaumeister Johannes Franziskus Klomp Baujahr 1904–1908 Besonderheiten Westfenster und rechter Turmhelm kriegszerstört Die Herz-Jesu-Kirche ist eine katholische Pfarrkirche in Herne. Sie liegt im Süden der Stadt Herne und ist die zweite im 20. Jahrhundert erbaute katholische Kirche der jungen Stadt Herne (in den Grenzen von 1897). Heute ist sie Pfarrkirche der Herz-Jesu-Gemeinde im Pastoralverbund Herne-Süd des Dekanates Emschertal im Erzbistum Paderborn.

Inhaltsverzeichnis

Baugeschichte und Bauwerk

Das Bistum Paderborn plante zum Ende des 19. Jahrhunderts in der stark expandierenden Stadt die Ausgliederung neuer Pfarreien aus der Bonifatius-Gemeinde. Vor Herz-Jesu wurde 1901 St. Marien in Baukau abgepfarrt. Das Kirchengrundstück der Herz-Jesu-Kirche an der Altenhöfener Straße in einer Größe von vier Morgen wurde Ende 1901 angekauft. Drei Jahre später begann der Kirchenbau. Der Dortmunder Architekt Johannes Franziskus Klomp entwarf einen doppeltürmigen Langbau als dreischiffige Basilika im neogotischen Stil mit einem Chorabschluss als polygonaler Apsis. Die Querschiffe treten nur wenig über das Langhaus hinaus und bilden mit ihm eine ausgeschiedene Vierung. Die Kirche ist geostet. Die Gewölbe sind über Vierung und Chorraum als Sterngewölbe ausgebildet, sonst als Netzgewölbe. Das Bauwerk der Kirche ist zweischalig ausgeführt, innen aus Ziegeln und außen aus Ibbenbürener Sandstein. Die Architekturteile als Gesimse, Fenstereinfassungen und Maßwerke wurden in Sand- bzw. Tuffstein ausgeführt. Die Kirche fasst ca. 900 Personen.

Der erste Spatenstich erfolgte am 10. August 1904 und die Grundsteinlegung am 30. September 1904 durch den Paderborner Bischof Wilhelm Schneider. Am 3. März 1906 wurde das Richtfest gefeiert und am 21. Oktober 1906 erfolgte die Benediktion der Kirche durch Dechant Schäfer, am 28. September 1908 die Konsekration durch Bischof Wilhelm Schneider.

Zum 1. Januar 1910 wurde die bisherige Pfarrvikarie von St. Bonifatius selbstständige Pfarrgemeinde. Die Innenausstattung erfolgte bedingt durch Kriegsjahre, Umbruch und Wirtschaftskrisen in den nächsten dreißig Jahren.

Der Kirche wurde durch Bombenangriffe in den Jahren 1940 bis 1944 stark zugesetzt. So wurde am 26. Juni 1943 der Südturm durch eine Brandbombe getroffen, dessen fehlender Helm nicht wieder hergestellt wurde. Am 6. November 1944 ging vor dem Hauptportal eine Luftmine nieder, welche die in einem gotischen Spitzbogen auslaufende Rosette aus der Mauer riss und unwiederbringlich zerstörte.

Vom 18. auf den 19. November 1944 wurden alle Fenster mit ihren Maßwerken, die Dächer und die Ausmalung vernichtet. Nach notdürftigen Reparaturen wurden die Gottesdienste am 1. Juli 1945 wieder aufgenommen. Der Wiederaufbau zog sich bis 1948/1949 hin. Die heutigen Fenster (s.u.) wurden 1953 eingeweiht. Eine weitere Renovierung erfolgte in den Jahren 1969/1970, wobei – angeregt durch das Zweite Vatikanische Konzil – der Altar in der vorderen Mitte des Chorraumes angebracht wurde. 1977/1978 erfolgte eine grundlegende Außensanierung, 1981 eine farbige Innenrenovierung und zwischen 1987 und 1990 mussten die Türme sowie 1990 das Dach saniert werden.

-

Ausschnitt aus dem Chorfenster von Jupp Gesing

Sehenswerte Kunstwerke

Die Glasfenster sind Entwürfe des Herner Künstlers Jupp Gesing und zwischen 1953 und 1956 entstanden. Besonders sehenswert sind die Fenster des Chores: Hinter dem Hochaltar in der Mitte vorwiegend in Rot gehalten die Darstellung des Kreuzestodes mit Christus als König und Priester und der Einsetzung des Allerheiligsten Altarsakramentes. Im nächsten Fenster, blau dominierend, die Armut der Welt, die Mutter Maria und die übrigen sechs Sakramente. Die abschließenden Fenster tragen Teppichmuster.

Die restlichen 1956 entworfenen Fenster zeigen als immer wiederkehrendes Sinnbild die Krone als Preis des Sieges. Eine 1957 entworfene Rosette für das nicht wiederhergestellte Westfenster kam nicht zur Ausführung.

Der frühgotische Taufstein aus weißem Sandstein auf vier Marmorsäulchen weist acht Reliefs auf. Die Haube ist späteren Datums.

Der Altartisch ist wie auch der Ambo 1970 in gotischer Form gestaltet.

Der Kreuzweg mit seinen 14 Stationen stammt aus dem Jahre 1921 und wurden von Anton Waller in Düsseldorf ausgeführt und vom Bildhauer Anton Becker in Rheda gerahmt, beide wichtige Vertreter der Wiedenbrücker Schule.

Zwei Votivgemälde auf steinernen Sockeln in den Querhäusern zeigen „Christus am Ölberg“ und die „Heilige Elisabeth von Thüringen“, sie stammen aus dem Jahr 1928.

Der Altaraufsatz bzw. Tabernakel wurde 1983 geweiht. Die Stelen aus Wesersandstein tragen Darstellungen aus den Themenbereichen Mensch, Natur, Technik, Arbeit, Familie und Verkündigung. Darüber erhebt sich das vollplastische Kreuz. Daneben wurden vier Bildtafeln des alten Hochaltares von 1921 angebracht, der vom Mainzer Dombaumeister Ludwig Becker entworfen und vom Paderborner Bildhauer Philipp Reichmann ausgeführt wurde. Weitere Stücke des Altares werden in der Kirche zu anderen Zwecken genutzt.

Ehemalige Ausstattungsstücke Die Kanzel aus der Entstehungszeit der Kirche wurde 1970 nicht wieder eingebaut und im Depot des Diözesanmuseum Paderborn zwischengelagert. Seit 1996 steht sie unter Verwendung von Abgüssen der im Original in der Herz-Jesu-Kirche weiterverwendeten Evangelistenfiguren in der Herforder Marienkirche.[1]

Aktuelle Kunstprojekte

Der Künstler Guido Dettoni führte 2006 mit Gemeindemitgliedern die „Kunsterfahrung Herz Jesu“ durch. Aus den dabei entstandenen Formen schuf Guido Dettoni ein Werk, das im Dezember 2006 und 2007 als Projektion auf dem Westfenster zu sehen war. Das Gesamtbild der Animation ist als große dauerhafte Glasinstallation in der Planungsphase.

Seelsorger

- Franz Düwell (1907/10-1952) †

- Rainer von Haehling (1953-1961) †

- Alfons Vogt (1961-1992)

- Ludger Plümpe (1992-)

Franz Xaver Düwell

Der Bauernsohn Franz Xaver Düwell (* 31. Mai 1869 in Steinheim (Westfalen); † 7. Dezember 1952 in Herne) studierte an den katholischen Fakultäten zu Münster, Innsbruck und Paderborn katholische Theologie und wurde abschließend am 9. März 1894 in Paderborn vom Bischof Hubert Theophil Simar zum Priester geweiht. Zunächst als Missionsvikar in Bitterfeld und einem Zwischenspiel in Ooventrop (Sauerland) wurde er 1904 erster Kaplan in der St.-Bonifatius-Gemeinde in Herne. Diese junge und stark expandierende Stadt wurde für den Geistlichen zur Heimat. Schon 1907 erfolgte die Ernennung zum Pfarrvikar an der neu erbauten Herz-Jesu-Kirche. Zugleich wurde er Schulrektor. 1910 ernannte ihn der Paderborner Bischof Karl Joseph Schulte zum Pfarrer der eigenständigen Herz-Jesu-Kirchengemeinde.

Der stetig wachsenden Gemeinde galt sein ganzes Wirken. Neben dem Kirchengebäude und dem Pfarrhaus wurden ein Waisenhaus und ein großes Vereinshaus errichtet. Ausstattung und Belebung der Gebäude und der Gemeinde lagen ihm am Herzen und selbst die Kriegsjahre, die mit der Zerstörung seiner Arbeit einher gingen, konnten seiner Schaffenskraft beim anschließenden Wiederaufbau nicht bremsen. Im April 1924 zum Stadtdechanten ernannt (erstmals außerhalb der St. Boniaftius-Gemeinde vergeben), füllte er auch hier bis zu seinem Ausscheiden am 18. März 1949 das Amt mit Leidenschaft aus.

Ehrungen

- 18. März 1949: Ehrendechant des Dekanates Herne und Geistlicher Rat

- 26. Januar 1953: Benennung einer Straße in Franz-Düwell-Straße in unmittelbarer Nähe der Herz-Jesu Kirche

- Ehrenmal unter der Orgelempore in der Herz-Jesu-Kirche

Reiner Haehling von Lanzenauer

Reiner Haehling von Lanzenauer (* 26. Juni 1899 in Freiburg im Breisgau; † 19. November 1967 in Brakel) war ein Neffe des Paderborner Weihbischofs Heinrich Haehling von Lanzenauer (1861–1925). Nach seiner Schulzeit in Metz studierte er ab 1917 Theologie und Philosophie an den Universitäten Bonn, Münster und Paderborn. In Paderborn promoviert er zum Dr. theol. und zum Dr. phil. und wurde dort am 10. August 1924 zum Priester geweiht.

Nach seiner ersten Stelle in Erfurt war er von 1928 bis 1938 als Rektor und Religionslehrer am Oberlyzeum in Arnsberg tätig. Aus politischen Gründen wurde er als Vikar in die St.-Josef-Gemeinde in Dortmund-Kirchlinde versetzt.

Vom 11. April 1944 bis 1953 als Pfarrer in Bochum-Hiltrop tätig, übernahm er am 22. März 1953 die verwaiste Pfarrstelle in der Herz-Jesu-Gemeinde. Aus gesundheitlichen Gründen bat er zum 31. Januar 1961 um seine Versetzung in eine Landgemeinde. In Rheder (Brakel) war er bis Dezember 1964 als Pfarrer tätig und verstarb 1967 in Brakel. Beigesetzt wurde er im Familiengrab auf den Melaten-Friedhof zu Köln.

Literatur

- Herz-Jesu-Gemeinde (Hrsg.): 100 Jahre Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu Herne – eine Gemeinde mit Herz. Bochum 2006, ISBN 3920612450.

Weblinks

- Website des Pastoralverbunds Herne-Süd

- Pläne des Architekten im Bestand J. F. Klomp des Architekturmuseums der TU Berlin, abgerufen am 5. Mai 2009

- Stiftung Forschungsstelle der Glasmalerei des 20. Jahrhunderts eV: Herne, Kath. Kirche Herz Jesu (mit weiteren Bildern), abgerufen am 22. Dezember 2008

Einzelnachweise

- ↑ Abbildung der Kanzel im Gemeindebrief Februar 2009 auf Seite 3. Abgerufen am 28. Mai 2009

Kirchengebäude und Gemeinden im Dekanat EmschertalHerne: St. Barbara | St. Bonifatius | St. Dreifaltigkeit | St. Elisabeth | Herz-Jesu | St. Joseph | St. Konrad | St. Marien | St. Peter und Paul | St. Pius

Castrop-Rauxel: St. Antonius | St. Barbara | St. Elisabeth | St. Franziskus | Herz-Jesu | St. Josef | Hl. Kreuz | St. Lambertus | St. Marien | Hl. Schutzengel

Ehem. Stadt Wanne-Eickel: Al. Dreifaltigkeit | St. Barbara | Hl. Familie | St. Franziskus | Herz-Jesu | St. Joseph | St. Laurentius | St. Marien | St. Michael

Wikimedia Foundation.