- Kloster Weingarten

-

Die Benediktinerabtei St. Martin liegt auf dem Martinsberg in Weingarten (früher Altdorf) bei Ravensburg. Sie ist das Haus- und Stammkloster der Welfen.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Das erste Kloster

1056 gründete Welf IV. auf dem Martinsberg ein Benediktinerkloster, das mit Mönchen aus Altomünster besiedelt wurde. Die Nonnen aus dem 1053 abgebrannten Kloster Altdorf besiedelten im Gegenzug das Kloster Altomünster. Um das Jahr 1090 wurde der Abtei von der Gattin Welfs IV. die Heilig-Blut-Reliquie geschenkt. Diese Reliquie besteht aus Erde des Berges Golgotha, die mit Jesu Blut getränkt sein soll. In der Folgezeit machten viele Menschen Stiftungen an das Kloster um damit die Reliquie zu ehren, darunter waren auch Land und ganze Dörfer samt ihren Einwohnern. Der Name Weingarten ist um 1123 belegt. Die Mönche beschäftigten sich u. a. mit der Buchmalerei, ihr berühmtestes Werk ist das so genannte Berthold-Sakramentar (1217), heute in der Pierpont Morgan Library in New York.

Das Kloster wurde 1274 zur Reichsabtei erhoben. Der Abt des Klosters war seit 1555 einer der festgeschriebenen Vertreter bei einem Ordentlichen Reichsdeputationstag. Das Kloster war Grablege und Hauskloster der Welfen. Zwölf Angehörige der älteren, schwäbischen Welfenlinie, darunter Welf II., Welf III., Welf IV., Welf V. liegen in der Welfengruft in der heutigen Basilika bestattet.

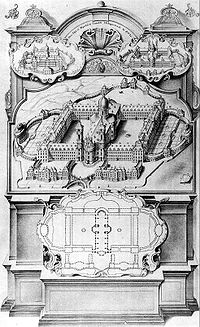

Es war durch seinen großen Landbesitz von zuletzt 306 km² mit etwa 11.000 Einwohnern, der sich vom Allgäu bis zum mittleren Bodensee erstreckte und viele Wälder und Weingüter umfasste, eines der reichsten Klöster in Süddeutschland [1]. Ab 1715 wurde die romanische Klosterkirche von 1124–1182 größtenteils abgerissen; an ihrer Stelle wurde 1715–1724 durch Franz Beer eine große, reich ausgestattete, barocke Klosterkirche erbaut, die seit 1956 den päpstlichen Ehrentitel Basilika (genauer: Basilica minor) trägt. Sie sollte inmitten einer idealtypischen Klosteranlage stehen. Der Idealplan des Klosters wurde jedoch nur teilweise in die Wirklichkeit umgesetzt.

Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster 1803 aufgelöst und zunächst Besitz des Hauses Oranien-Nassau, 1806 dann Teil des Königreichs Württemberg. Die Klostergebäude wurden u. a. als Fabrik und Kaserne genutzt.

Neugründung

1922 wurde Weingarten von Benediktinern aus der Erzabtei Beuron und der von Beuron gegründeten Abtei in Erdington (heute Stadtteil von Birmingham, England) wiederbesiedelt. 1940 wurden die Mönche von den Nationalsozialisten vertrieben; nach Kriegsende konnten sie nach Weingarten zurückkehren. Allerdings waren 25 der zur Wehrmacht eingezogenen Mönche gefallen.

Neben dem feierlichen Gotteslob zählen zu den heutigen Aufgaben der Abtei die Seelsorge in der Klosterpfarrei St. Martin, die Wallfahrt zum kostbaren Blut, die geistliche Betreuung der Klostergäste sowie die Ökumene mit den Ostkirchen. Die Abtei Weingarten gehört der Beuroner Kongregation an.

Weingarten war lange Zeit ein Kloster mit zwei kirchlichen Traditionen („Riten“). Ein Teil der Mönche feierte nach dem römischen, ein Teil nach dem byzantinischen Ritus. Mittlerweile finden aber keine byzantinischen Gottesdienste mehr statt; die byzantinische Kapelle soll aufgelöst werden.

2004 kam das Kloster in die Schlagzeilen, als Abt Lukas Weichenrieder offensichtlich aufgrund interner Streitigkeiten nach 22 Jahren von seinem Amt zurücktrat und das Kloster vorübergehend verließ. Seither wird das Kloster von dem Beuroner Erzabt Theodor Hogg als Abt-Administrator geleitet, der im November 2004 Pater Martin Rieger zum Prior des Klosters ernannte. Im November 2005 trat dieser überraschend aufgrund „persönlicher Gründe“ von seiner Stelle als Pfarrer der Weingartener Basilikagemeinde St. Martin und seinem Amt als Prior zurück und bat um Entbindung von seinen Mönchsgelübden, um außerhalb des Benediktinerordens eine katholische Pfarrei zu übernehmen. Zum neuen Prior wurde Pater Pirmin Meyer ernannt.

Nutzung der ehemaligen Klostergebäude

Kloster und Kirche sind eine Hauptsehenswürdigkeit der Oberschwäbischen Barockstraße. Ein Flügel der Abteianlage beherbergt das neu besiedelte Kloster Weingarten. Andere Teile der ehemaligen Klosteranlage werden von der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart benutzt. Die Höfe des Klosters sind im Sommer Schauplatz von Open-Air-Aufführungen der Klosterfestspiele Weingarten.

Welfenchronik

Hervorzuheben ist auch die seit etwa 1167 geschriebene und gemalte Welfenchronik – die wohl erste Chronik der Weltliteratur, die ausschließlich der Geschichte eines Fürstengeschlechts gewidmet ist.

Dieses Buch hält die Geschichte der Welfenfamilie fest und wurde von einem Weingartner Mönch geschrieben. Die Welfenchronik wurde am Stammsitz der Welfen in Altdorf (heute Weingarten) verfasst.

Nach dem Verkauf Weingartens an die Staufer im Jahr 1179 wurde der Text weitergeführt und eine Miniatur hinzugefügt mit dem Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa und seinen beiden Söhnen.

Basilika

→ Siehe Hauptartikel: Basilika St. Martin (Weingarten)

Die Basilika St. Martin ist mit 102 Meter die längste Barockkirche Deutschlands, aber auch eine der raumstärksten und monumentalsten. Der Kirchenbau sollte nur der glanzvolle Auftakt der Weingartener Bautätigkeit sein. Nach den Vorstellungen von Abt und Konvent, die sich im Idealplan von 1723 niederschlugen, sollten auch die Hofgebäude (südlich der Kirche) erneuert werden.

Schon 1727, kaum zweieinhalb Jahre nach der Kirchweihe, begann Abt Hyller mit dem Bau des Gebäudegevierts nördlich der Kirche (Hofbau). Baumeister war Joseph Schmuzer (1683–1752). Zuerst wurde der Osttrakt erstellt. Als man aber 1728 mit dem Nordtrakt beginnen wollte, erhob die Innsbrucker Regierung auf Anzeige des Landvogts Einspruch, sie behauptete, der Neubau verlasse das Klostergebiet und beeinträchtige die via regia (Reichsstraße).

Am 27. April 1728 erfolgte ein Bauverbot. Infolgedessen baute man im Süden der Kirche weiter und vollendete 1732 den Ostflügel (Seminarbau, heute: Akademie).

Neben ihrer Architektur ist die Weingartener Basilika auch berühmt für die Gabler-Orgel, die zwischen 1735 und 1750 durch den Orgelbauer Joseph Gabler auch Ochsenhausen erbaut wurde. Sie verfügt über 60 Register auf 4 Manualen und Pedal. Da die in die Westfassade eingelassenen sechs Fenster beim Orgelbau nicht verdeckt werden durften (ähnlich wie später in Neresheim), musste Gabler eine höchst aufwendige Konstruktion und Anordnung für die Orgel um die Fenster herum entwickeln. Die technische Bewältigung dieses Projekts gilt bis heute als orgelbauerische Meisterleistung.

Äbte von Weingarten

- Alto ca. 750 bis ca. 770 (in Altomünster)

- Marinus

- Etto ca. 780

- Gelzo 780–792

- …

- Rudolf ca. 1000–1025 (Umzug nach Altorf)

- Eberhard ca. 1025 bis ca. 1040

- Heinrich I. 1040 bis ca. 1070 (1055 Umzug nach Weingarten)

- Beringer ca. 1070 bis ca. 1080

- Adilhelm von Luxemburg ca. 1080 bis ca. 1088

- Walicho ca. 1088 bis ca. 1108

- Kuno Truchsess von Waldburg-Thann ca. 1109–1132

- Arnold ca. 1133 bis ca. 1140

- Gerhard Truchsess von Waldburg-Thann ca. 1141 bis ca. 1149

- Burkhard ca. 1149 bis ca. 1160

- Dietmar von Matsch ca. 1160 bis ca. 1180

- Marquard von Triberg ca. 1180 bis ca. 1181

- Werner von Markdorff ca. 1181 bis ca. 1188

- Meingoz von Lechsgemünd ca. 1188–1200, ein Heiliger

- Berthold von Heimburg 1200–1232

- Hugh de Montfort 1232–1242

- Konrad I. von Wagenbach 1242–1265

- Hermann von Biechtenweiler 1265–1299

- Friedrich Heller von Hellerstein 1300–1315

- Konrad II. von Ibach 1315–1336

- Konrad III. von Überlingen 1336–1346

- Heinrich II. von Ibach 1346–1363

- Ludwig von Ibach-Heldenberg 1363–1393

- Johann I. von Essendorf 1393–1418

- Johann II. Blaarer von Guttingen und Wartensee 1418–1437

- Erhard von Freybank 1437–1455, † 1462

- Jobst Penthelin von Ravensburg 1455–1477

- Kaspar Schieck 1477–1491

- Hartmann von Knorringen-Burgau 1491–1520

- Gerwig Blarer von Görsperg 1520–1567

- Johann III. Halblizel 1567–1575

- Johann Christoph Rastner von Zellersberg 1575–1586, † 1590

- Georg Wegelin 1586–1627

- Franz Dietrich 1627–1637

- Domenicus I. Laymann von Liebenau 1637–1673

- Alfons von Stadelmayer 1673–1683

- Willibald Kobold 1683–1697

- Sebastian Hyller 1697–1730

- Alfons II. Jobst 1730–1738

- Placidus Renz 1738–1745, † 1748

- Domenicus II. Schnitzer 1746–1784

- Anselm Rittler 1784–1803

Nach der Wiederbesiedlung/Neugründung:

- Ansgar Höckelmann 1922–1943 (1922–1934?)

- Konrad Winter 1934–1953 (1943–1953?)

- Wilfrid Fenker 1953–1975

- Dr. Adalbert Metzinger 1975–1982

- Dr. Lukas Weichenrieder 1982–2004

- Erzabt Theodor Hogg, Erzabtei Beuron, Administrator 2004-2007

- P. Basilius Sandner, Prior-Administrator ab 2007

Wappen

Das Wappen der Abtei taucht erstmals bei Georg Wegelin (Abt von 1613 bis 1627) auf:

Es besteht aus einem fünfmal von Silber und Blau geteilten Schild, in dem die drei blauen Streifen je vier stilisierte graue Wolken aufweisen [2].Noch heute weisen die Wappen der Gemeinden Thüringen, Bludesch, Ludesch und Thüringerberg in Vorarlberg, die früher als Teil der Herrschaft Blumenegg im Besitz der Abtei Weingarten waren, diese Wappen-Elemente auf.

Siehe auch

Literatur

- Gebhard Spahr, Columban Bulh: Festschrift zur 900-Jahr-Feier des Klosters 1056–1956. Ein Beitrag zur Geistes- und Gütergeschichte der Abtei. Abtei Weingarten, Weingarten 1956

- Norbert Kruse (Hrsg.): Weingarten von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biberacher Verlagsdruckerei, Biberach/Riß 1992, ISBN 3-924489-61-0 (zur Stadt- und Klostergeschichte)

- Hans U. Rudolf, Anselm Günthör: Die Benediktinerabtei Weingarten zwischen Gründung und Gegenwart. Ein Überblick über 950 Jahre Klostergeschichte 1056–2006. Fink, Lindenberg 2006, ISBN 3-89870-292-8

Einzelnachweise

Weblinks

47.809239.64478Koordinaten: 47° 48′ 33″ N, 9° 38′ 41″ O

Wikimedia Foundation.